2012年 - ルーマニアで緊縮財政政策に反対する大規模なデモが発生。 (2012年ルーマニア反政府運動)

‹

12

1月

1月12

ザンジバル革命記念日:歴史と文化を祝う日

ザンジバル革命記念日は、1964年に起こったザンジバル革命を記念する重要な日であり、タンザニアの歴史において特別な意味を持つ出来事です。この革命は、植民地時代の影響から脱却し、政治的独立を求める市民たちによる激しい闘争の結果生まれました。革命後、かつてのスワヒリ王国が形成した多様な文化や伝統が新たな国家形成に寄与し、その影響は今なお続いています。新しい息吹:自由への渇望1964年1月12日、その朝は静かな空気と共に始まりました。しかし、街中には抑圧された心が脈打っていました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々は一斉に立ち上がりました。彼らは自由を求めて声を上げ、旧政権への抗議として市内でデモ行進を行ったのです。この瞬間こそが、新しい時代へと踏み出すきっかけとなりました。夜明け前…希望と不安しかし、その希望には同時に不安も伴いました。長年続いた支配構造から解放されることへの期待感と、それによって生じる混乱や暴力への恐れ。この二つの感情が交錯する中、多くの人々は家族や友人との絆を強めながら、新しい未来へ向けて一歩踏み出しました。そしてその夜明け前、人々は未来へのビジョンを書き換えてゆくのでした。子供たちの日常…夢見る未来子供たちは、この変革期にも関わらず笑顔で遊んでいました。彼らは大人たちが抱える重圧や恐怖とは無縁でした。「私たちは自由になる」と言う言葉が耳に残ります。その純粋な信念こそが、この地で芽生えつつある希望そのものであり、大人たちはその思い出を胸に抱え、自身もまた奮起せざるを得ませんでした。社会的構造の変化:多様性と統合ザンジバル革命以降、多くの社会的・経済的変化が訪れました。特に、農業政策や教育制度などさまざまな領域で改革が進められる中、多民族国家として多様性について再考されました。「全てではなく、一部」を受け入れるという理念によって、新しい文化的アイデンティティーを形成してゆきました。このプロセスには深い知恵と忍耐力が必要でした。潮流する風…抵抗から共存へ時間と共に高まった緊張感も次第になだらかになり、人々はそれぞれ異なる背景にも関わらず共存してゆく道筋へ向かうようになりました。その過程では数多くの試練もあったものですが、「共通点」に焦点を当てることで対話や理解につながってゆきました。古き良き伝承…物語として語り継ぐZanzibar Revolutionの日々について語り継ぐこと、それ自体もまた重要な役割となっています。それぞれのおばあさん、おじいさんから聞いた物語、それこそこの国独自の宝物とも言えるものです。そしてその物語はいまだ現実世界でも形作られているため、一緒になって考える機会ともなるでしょう。現在そして未来:さらなる飛躍へ向かう旅路現在でも毎年1月12日になると、大勢のお祝いムードと共に改めてこの日の意味について考えます。「私たち自身で切り開いて来た道」それぞれ異なる形で感じ取れるこの意義。それぞれがお祝いし、自分自身だけではなく他者との繋がりも再確認します。この日は単なる過去だけではなく未来への礎でもあると言えるでしょう。Bitter-Sweet Memories: 失われた者達への追悼 "誰か失った者達”という言葉にも特別な意味があります。一部には犠牲となった方々へ感謝しながら、その人生観や精神性について誇り高く思います。“彼等こそ我々勇気づけようとしてくださった大切な存在”という認識によって初めて立ち直れる部分もあるでしょう。その想像力には美しさがあります! "何処より何故来たり" - 歴史という名曲 Zanzibar Revolutionの日まで振返れば決して「一度限り」の出来事ではありません。それまで紡ぎ続けて来たいろんなストーリー、「運命」の大海原です。その波紋ひとつひとつ見逃すことなく理解できれば必ずそこから新しい旋律引っ張れるものなんですね!だからこそ今日ここでも聞こえているメロディー伝わりますよね?それほど歴史とは面白く、不思議なのです。そして私達自身選択肢増えて行けば良かったと思います! どんな選択肢?それ次第ですね・・・ "最後になぜ?」 - この日の本質とは?"ただ過去懐古?” それとも今後紡ぐ土台?”“各国文化残すべき由来=自己探求!”どう意義解釈されてもまず「意識高まります」! 個別テーマ取り組む姿勢間違えて皆どう幸せ感じ得ないのでしょう?そういう思いや視点持ちな際求め合う姿勢突発しますよね?果敢探究心根付けば素晴らしく前向き成長促進流れる様式変わります✧✦✨ ...

青年の日(インド) - スワミ・ヴィヴェーカナンダを祝う意味

青年の日は、インドにおいて毎年1月12日に祝われる重要な記念日です。この日は、偉大な思想家であり教育者であるスワミ・ヴィヴェカナンダの誕生日を記念しています。彼はインドの近代化と若者たちの精神的覚醒に大きく寄与した人物として知られています。スワミ・ヴィヴェカナンダは、西洋と東洋の哲学や文化を融合させ、特に若者が国や社会に貢献するための重要性を説きました。そのため、この日は単なる誕生日のお祝いではなく、次世代が果たすべき役割について考える機会でもあります。青春の声:未来への飛翔青年の日が訪れるたび、その日は新しい希望と夢で満ち溢れます。まるで、穏やかな朝露が草原を照らし出すように、多くの若者たちが自らの可能性を見つけ出し、それぞれの道へと羽ばたいていく姿があります。その瞬間、多くの人々が集まり、一緒になってヴィヴェカナンダの教えを学び、共有します。そしてこの日、彼らは古代インド文化への感謝も忘れず、自分自身と向き合う時間を持つことになります。夜明け前…新しい旅立ちかつてこの地では、新しい始まりは常に夜明け前から始まります。青年の日もまた、その象徴的な意味合いがあります。この日の朝、多くの学校や大学では特別なイベントが行われます。学校から響く歌声や講演会には、さまざまな色彩豊かな旗が揺れる中、多種多様なバックグラウンドを持つ学生たちが集まります。彼らは友情と思いやりによって結ばれており、この瞬間こそ未来への一歩となるでしょう。子供の思い出帳:伝承される教えそれぞれの日々には、その背後にある物語があります。この日にスワミ・ヴィヴェカナンダから受け継ぐ教えは、小さな子供たちにも伝えられていきます。「あなた方は未来です」と何度も耳元で囁かれることで、自信へと変わり、それぞれ独自の成長物語を書くことになります。その結果、大人になるにつれて彼ら自身もまた次世代へそのメッセージを送り続けることでしょう。風景画:青少年育成プログラム各地で行われる様々なプログラムや活動には、この日ならでは特別な意味があります。地域社会全体で青少年育成プログラムやボランティア活動など様々な形でサポートし合います。それによってコミュニティ全体も活性化し、大切なお互いとの絆も深めていきます。「心」と「手」を使ったこれら活動こそが、新時代への扉となりうるでしょう。個人的ストーリー:希望ある挑戦Aditi という名のおばあさんから聞いた話ですが、「私も昔、この青年の日には友達と一緒になって地域清掃活動をしました。」彼女はいまだ当時のできごとの数々について話してくれました。「あの日、一緒になって働いた仲間とは今でも親友よ。」その言葉から感じ取れるもの、それは共通した目的意識というものです。そしてそれこそ真実なのです。心温まるエピソード:バラ色の日常Siddarth 君の場合、「最初はただ何となく参加してみただけでした。しかし、その活動中に見えてきた仲間との絆、本当に大切だと思いました!」そう語ったSiddarth君。他にも多くいるでしょう。青年の日には、人それぞれ異なる物語があります。それぞれ失敗したり成功したりする過程で獲得したもの、それこそ何より貴重なのかもしれません。Phoenix of Tomorrow: Unleashing Potential "私たちはすべて火花なのだから。" これはスワミ・ヴィヴェカナンダによる言葉ですが、そのメッセージはいまだ強烈です。一人ひとり違う光輝きを持っています。それゆえにその個性同士が交わった時、大火花となって新しい可能性へと導かれることでしょう。その火花こそ未来への道標とも言えるかもしれません。The Spirit of Resilience: Overcoming Adversities "困難とは必ず越えられる障害だ。" スワミ・ヴィヴェカナンダ曰く。ただ従順になるだけではなく、自分自身を律する勇気。本当に必要なのです。そしてそれこそこの日の精神的エッセンスとも言えるでしょう。この精神によって多くそしてさらに多く、高め合える仲間達との協力関係作れば素晴らしい成果となります!どんな逆境でも乗り越えて進んできたいですね!The Great Awakening: A Call to Action This day is more than just a celebration; it is a call to action for the youth of India. It urges them to engage in societal issues, think critically, and contribute positively to their communities. "What legacy will you leave behind?" This thought lingers in the minds of many on this special day. "しかし、本当に成功とは何なのでしょう?単なる過去の栄光なのか、それとも我々一人ひとりによって育て上げられる新たなる未来への架け橋なのでしょうか?"...

スキー記念日とは?日本における楽しみ方と歴史

日本において、スキー記念日(スキーの日)は毎年2月11日に祝われます。この日は、冬のスポーツであるスキーを楽しむことの重要性や、その文化的な価値を再認識するために設けられています。特に日本は豊富な雪質と美しい山々が広がっているため、多くの人々がスキーを楽しむ環境があります。実際、1970年代から1980年代にかけて、日本国内でスキーブームが起こり、多くの人々が雪山へと足を運びました。この時期、日本各地には数多くのスキーリゾートや施設が整備され、ウィンタースポーツへの関心はますます高まりました。雪原の調べ:自然と共生する喜びこの日を迎えるたびに、私たちはあの白銀の世界への旅を思い出します。冷たい空気と共に舞い上がる雪煙、その一瞬一瞬には忘れられない思い出が詰まっています。「あぁ、この感覚…」と思わず声を漏らすような滑走感。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように、何度も繰り返し味わった感動は人それぞれです。また、日本各地には個性豊かなゲレンデがありますよね。例えば、長野県や北海道などは世界的にも有名ですが、それだけではなく地方にも素晴らしいスポットがあります。「地元密着型」の小さなゲレンデでも、人々は友情や家族との絆を深める場として利用しています。夜明け前…未来への希望「一日の始まり」として位置づけられるこの日は、多くの場合、新たな挑戦の日でもあります。「次こそ上手く滑れるだろうか」「新しい技に挑戦したい」と心躍る期待感。それぞれ異なる目標を持ちながらも、大自然という共同体で結ばれていることも感じ取れるでしょう。また、この日は競技イベントも盛況です。冬季オリンピックでは、日本選手団も様々な競技で活躍し、多くの国民から支持されてきました。その姿勢こそ、子供たちへの刺激となり、「自分も将来選手になりたい!」という夢につながります。このような希望は未来へつながってゆきます。子供たちとの思い出帳スキー記念日には多くのお子さん達も参加しますね。その笑顔を見るだけで周囲まで温かくなる気持ちになります。初めて自分で板を履いて滑った時、「できた!」というその達成感。それは単なるスポーツ以上に、自信につながります。また、一緒についてきている親御さんとも共通した経験になることでしょう。「あなたのお父さん(お母さん)も若い頃こんなんだったんだよ」と語る姿…それこそ家族愛とも言えるでしょう。伝説と継承:歴史的背景1929年:日本初となる本格的なスキースクール「志賀高原」が開校された。この頃から本格的なウィンタースポーツとして広まり始めます。そして1966年には全国的規模で普及し、「国際雪合戦」など様々なお祭りやイベントも誕生しました。しかし当初は西洋文化から輸入されたものだったため、一部では保守的な意見もありました。それでも粘り強さによって徐々に国民全体へ普及して行った経緯があります。その意味でも、この日を祝うことで歴史への理解と思いやりが得られるでしょう。哲学的問い:白銀世界への道標とは? "しかし、本当に我々はどこへ向かっているのでしょう?ただ単なる記憶として残すべきなのか、それともまた新しい世代へ受け継ぐべき道標なのでしょうか?”これほどまで私たちの日常生活や文化そのものとして根付いた冬季スポーツ。その背後には無限大にも続く夢見る若者達。そしていつまでも忘れ得ぬ光景となって、この白銀世界へ向かう道筋。それぞれ皆、自身との対話によって見出す答えこそ真実なのかもしれません。 ...

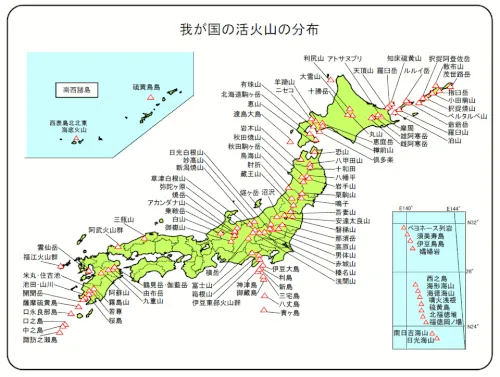

桜島の日とは?鹿児島の自然と文化を楽しむ特別な日

桜島の日は、日本の鹿児島県に位置する活火山、桜島を記念する日として制定されています。毎年9月1日、地域の人々はこの特別な日に集まり、自然の力と共生することの大切さを再確認します。この日は、桜島が持つ文化的・歴史的な意義を再認識し、その美しさや威厳を称えるためのイベントや式典が開催されます。歴史的には、桜島は多くの地元民にとって神聖な存在であり続けてきました。古くから信仰の対象となり、その美しい姿が数々の歌や詩に詠まれてきました。また、この地域では噴火による影響も少なくないため、火山活動への理解と準備が常に求められてきました。そのため、桜島の日は単なる祝祭日ではなく、人々が自然災害への備えを学び合う機会ともなっています。灰色の舞:自然との共生かつて、秋風に乗って舞い上がる灰色の舞。あの日、鹿児島市街地で迎えた朝は、一面に広がった灰色だった。それでも、多くの人々はその美しさを見逃さず、自ら感じ取った。塵と化した硫黄分は、大地に新たな命を与える肥料となり、その結果、人々は長年培ってきた稲作技術や農業技術で実り豊かな生活を営んできた。しかし、この日の重みには、大切な教訓も隠されていた。夜明け前…嵐への備えある夜明け前、小雨混じりだった空から響いた轟音。それこそ、多くの場合直前には気づかない兆候だった。しかし、それでも人々は経験則として受け入れ、この活火山との距離感や恐れ、不安感にも怯むことなく向き合っていた。「私たちは何度でも立ち上がれる」という確固たる信念。それこそが彼らの日常そのものだったのでしょう。子供のおもいで帳:思い出す風景小さな頃、おじいちゃんから聞かされた話があります。「桜島から見える夕焼け、それを見るだけで一日の疲れも消えてしまう」。そんな子供心にも刻まれた風景。その思い出帳には、高校時代友人と行った登山や、一緒に過ごした花火大会など、美しい瞬間ばかりでした。時間という軸から外れてしまうような瞬間、その全てが今でも心温まる宝物です。桜島の日とは何でしょう?それはただ過去への追憶なのか、それとも未来への希望なのか?我々自身で蒔いている種によって変わる可能性があります。この日、私たち一人ひとりが自分自身と思い出すことで、新しい物語を書いてゆくことこそ大事だと思います。そしていつしか、この活火山との共生というテーマも進化し続けることでしょう。...

出来事

2011年 - ブラジル リオデジャネイロ州で大規模な地すべりが発生。死者700人以上、ブラジルの地すべり被害としては過去最悪。

2010年 - ハイチの首都ポルトープランス近くでマグニチュード7.0の地震が発生。(ハイチ地震)

2009年 - アメリカ合衆国への入国手続きに電子渡航認証システム(ESTA)が必須となる。

2007年 - マックノート彗星が近日点を通過。白昼に肉眼で見ることができる大彗星となる。

2006年 - ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世暗殺未遂犯メフメト・アリ・アジャがイタリアとトルコでの25年の刑期を満了して出所。

2005年 - アメリカの彗星探査機「ディープ・インパクト」が打ち上げ。

2004年 - 当時史上最大の客船「クイーン・メリー2」が処女航海に出発。

1989年 - この日の東京証券取引所における株式取引において日経平均株価が「前日比変わらず」を記録する(31143円45銭)。

1988年 - 日本医師会の生命倫理懇談会が、脳死を個体死と認め、脳死段階での臓器移植を認める最終報告書をまとめる。

1970年 - ビアフラ戦争(ナイジェリア内戦)が終結。

1964年 - ザンジバル革命。ザンジバル王国の王政が崩壊し、ザンジバル人民共和国が樹立。

1962年 - 歌会始が初めてテレビ中継される。

1954年 - 米国務長官ジョン・フォスター・ダレスが、共産圏に対する大量報復戦略(ニュールック戦略)を表明。

1950年 - アチソン米国務長官がアメリカの防衛ラインをフィリピン・沖縄・日本・アリューシャン列島とすることを表明。(アチソンライン)

1946年 - 中国に亡命していた日本共産党幹部・野坂参三が16年ぶりに帰国。

1946年 - 第1回国連総会で国連安全保障理事会が成立。

1945年 - 第二次世界大戦で、ソ連軍がドイツ戦線を突破しポーランドに進撃。

1937年 - 北海道入舸村(現積丹町)沖合で石炭運搬船『愛国丸』(4293トン)が暴風雪のため座礁、沈没。7人救助、5人死亡、28人行方不明。

1935年 - 鳥取県の境町で大火。419戸焼失。

誕生日

死亡

2023年 - 加賀乙彦、小説家(* 1929年)

2021年 - 大路三千緒、女優、宝塚歌劇団花組元組長(* 1920年)

2020年 - 青山京子、女優(* 1935年)

2019年 - 市原悦子、女優(* 1936年)

2019年 - 梅原猛、哲学者(* 1925年)

2007年 - 五井孝蔵、元プロ野球選手(* 1925年)

2003年 - モーリス・ギブ、ミュージシャン(ビージーズ)(* 1949年)

2003年 - 深作欣二、映画監督(* 1930年)

2003年 - レオポルド・ガルチェリ、政治家、元アルゼンチン大統領(* 1926年)

2002年 - サイラス・ヴァンス、第57代アメリカ合衆国国務長官(* 1917年)