2024年 - 静岡県浜松市の区分けが7区から3区へ再編され、中区、東区、西区、南区、北区が合併して中央区になる。天竜区については全国地方公共団体コードのみ変更となった。

‹

1

1月

1月1

元日(元旦)の由来と過ごし方

元日は、新しい年の始まりを祝う特別な日であり、世界中の多くの国々で様々な形で祝われています。日本では、この日が「元旦」とも呼ばれ、特に重要視されています。古来よりこの日は、家族や友人が集まり、過去を振り返りつつ新たな希望を持って未来を迎える時として知られています。歴史的には、日本における元日の祝いは古代中国から影響を受けたものであり、陰暦の正月としても知られていました。しかし、明治時代以降、西暦の1月1日が公式な新年の日として定められ、それ以来、日本人にとって元日は文化的にも精神的にも重要な意味を持つようになりました。新春の光:希望への扉年が明けるとともに、新春の光が心に差し込んできます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、多くの家庭では初日の出を拝むために早起きをし、その清々しい空気を感じます。この朝はまさに生命力あふれる一歩なのです。夜明け前…静寂な夜明け前、多くの地域では初詣という伝統行事が行われます。神社や寺院へ向かう参拝者たち。その足音は雪道でひっそりと響き渡ります。温かい衣服に包まれながら、人々は手水舎で手を清め、一年分の無病息災や商売繁盛など様々な願い事を唱えます。この光景には、日本人特有のお正月への敬意と期待感が見て取れます。子供の思い出帳子供たちもまた、この日ならではのお楽しみがあります。「お年玉」という素敵なお小遣いや、おせち料理、お雑煮など、美味しい食べ物がいっぱいです。特にお雑煮は地域によって異なる味付けや具材があります。それぞれのお家には、それぞれのお雑煮がありますね。そして、その味こそ家族との思い出そのものです。文化的背景:祝いごとの数々日本では、お正月にはさまざまなお祝いごとの風習があります。その中でも、「書き初め」や「福袋」の習慣は非常に人気があります。「書き初め」は、新しい年への抱負を書き表す行為であり、一方「福袋」はお店独自の商品詰め合わせとして運試しとなります。また、「鏡餅」を飾ることも忘れてはいけません。この鏡餅は五穀豊穣や家庭円満など、多くの願掛けが込められていると言われています。面白いことですが: 「今年こそ」と言いつつ毎年同じ目標になってしまう皆さん!その悩み、私も同じです! もちろん、人それぞれですが、『今年こそ!』という期待感だけでも大切ですね! そんなフワフワした気持ちからでも何か始まることはあるかもしれませんよ!それだけでも価値ある一年になるかもしれないですね!歴史的変遷:過去から現在へ続く祝祭江戸時代までさかのぼると、新年最初の日には様々な儀式やイベントが実施されていました。その中でも「お屠蘇」という飲み物(薬草入りのお酒)があります。この飲み物によって無病息災長寿祈願する伝統行事でした。そして今では、この時期ならではのお酒として親しまれるようになっています。結論:未来への希望とは何か?"しかし、本当の意味で新たなる一年とは何なのだろう?ただ過ぎ去った時間なのか、それとも今ここから始まる物語なのだろう?"...

歳旦祭(各社寺)の歴史と意味

歳旦祭(さいたんさい)は、新年の始まりを祝う日本の伝統行事で、全国各地の神社や寺院で行われます。この祭りは、新しい年を迎える際に、神々に感謝を捧げ、無病息災や家内安全を祈るための重要な儀式です。歴史的には、古代から続く日本の年中行事として、多くの地域でその形が変わらず受け継がれてきました。歳旦祭は主に1月1日に行われることが一般的ですが、一部の地域ではその前後の日にもさまざまな形式で祝われています。特に神社では、元日の早朝から多くの参拝者が集まり、「初詣」と呼ばれる新年最初の参拝を行います。これによって、人々は新たな気持ちで一年をスタートさせることができるわけです。祝福された時:新たなる希望への扉新しい年明けには、多くの場合「お屠蘇」と呼ばれる特別なお酒や、お正月料理が用意されます。その香りは、甘い米酒と共に漂い、人々はそれぞれの家庭や地域で、新たな希望を胸に抱きながら親戚や友人と共に過ごします。この時期には、「恵方巻き」を食べたり、「お雑煮」を楽しんだりする文化も根付いています。このような伝統的な食文化もまた、歳旦祭と密接につながっています。そして、この日には「羽子板」や「凧揚げ」の遊びも欠かせない存在となっています。それぞれが意味するところは、自分自身を大切にしつつ、その土地との結びつきを再確認するためでもあります。夜明け前…静寂から始まる新年夜明け前、その静寂さとともに訪れる新しい日の光。参道には朝露が光り、その中を足音一つなく進む人々。寒風にも負けず、一心不乱に神社へ向かう姿を見ることで、自分もまたこの地の一部であることを実感します。そして鐘楼から響き渡る鐘音。それはただのお知らせだけではなく、新しいスタートへの合図でもあるようです。歳旦祭では、多くの場合、大祓い(おおばらい)という浄化儀式も行われます。これは一年間溜まった穢れ(けがれ)を取り除き、新鮮な心で新年へ踏み出すためです。この瞬間、人々は自らの日常生活について思い返し、自分自身との対話も始まります。その過程こそが、この祭り本来の意味でもあるのでしょう。子供たちへの贈り物:未来へ繋ぐ願い子供たち今年も無事成長したね。今年こそ良い運がありますように… 「こうして育ってほしい」という大人たちの願い。それぞれのお守りとして小さなお金包み—「初穂料」として渡されます。それ自体にも深い意味があります。 彼らならではのお正月遊び—凧揚げや羽子板。他者との競争だけではなく、自身との戦いでもあります。色彩豊かな伝説:祖先への感謝状 昔から、この時期には祖先への供養として設えられたテーブル上のお料理—彩豊かな品々。見ているだけでも心踊りますよね。その背後には数世代もの思いや祈りが宿っています。結論:進むべき道とは?それとも振り返るべきか? 最後になりましたが、私たちは毎年この瞬間こそ大切だと思います。しかし、本当に進むべき道とは何でしょう?それとも全て振り返った結果なのでしょうか? あっという間でしたね!私たちは今日ここまで語りました。ただひとつ言いたかったこと、それは歳旦祭という行事そのものこそ、日本文化そのものだという点です。昔より続いているこの習慣—私達の日常生活にも影響与えている存在なのですね。そして一年始まりだからこそ、人類皆兄弟として互助精神で生きてゆこうじゃありませんか!そんな風潮になってほしいと思っています。さて、大晦日と元日はどうでしたでしょうか?日常生活へ戻ってしまう頃ですが、小さなお守り達忘れてはいませんよね?真実喜び溢れる未来へ向かって歩んでゆこう!最後まで読んいただいて、本当にありがとうございました!...

キューバの解放記念日を祝う:歴史と文化の深い意味

解放記念日(Día de la Liberación)は、キューバにおける非常に重要な歴史的出来事であり、1959年1月1日にフィデル・カストロ率いる革命軍がバティスタ政権を打倒したことを記念する日です。この日は、単なる過去の出来事を祝うだけでなく、キューバ国民にとって自由と独立の象徴であり、その意義は国全体に深く根付いています。歴史的背景としては、1950年代初頭のキューバは腐敗したバティスタ政権によって支配されており、多くの国民が不満を抱えていました。経済的不平等や政治的抑圧が広がり、それに対抗するためには武力闘争しかないと感じた多くの若者たちが集まりました。その中でも特にカストロ氏は、新しい社会主義国家を築くという理想を掲げ、多くの支持者を集めました。勝利の風:この地の名誉の旅解放記念日は、カストロ氏とその仲間たちが苦労しながらも達成した「勝利」を祝うものです。この日は国中でパレードや祝賀行事が行われ、人々は誇り高き気持ちで街へ繰り出します。赤い旗が風になびき、スピーカーから流れるスローガンや音楽には熱い思いが込められています。まるで、大空へ羽ばたこうとしている鳥たちが、その瞬間を待っているかのようです。夜明け前…革命への道1953年7月26日、「モンカダ兵舎襲撃事件」が起こりました。この事件こそが後々大きな革命運動へと発展していった始まりでした。それまでにも何度も人々は立ち上がろうとしていました。しかし、その闘争は血なまぐさいものとなり、一時期活動家たちは暗黒時代に突入しました。夜明け前、この地には静寂しかありませんでした。しかし、その静けさこそ、人々心に燃える炎でした。数年後、果敢にも反乱軍によって政府機関への攻撃や市民による支持運動などさまざまな形態で抵抗活動が続きました。その結果、生存戦略とも言える選択肢として、多くの市民も武器を手に取るようになったわけです。そしてついには1959年1月1日、この闘争の日々から得られた成果として新しい政府体制につながりました。子供の思い出帳:未来への夢"解放記念日の当日は特別だよ"子供たちはそう言って学校から帰る際、一斉にパレード会場へ向かいます。「あの日見上げた空、高く舞う旗」、「みんな笑顔」...そんな思い出帳には様々な夢や希望があります。彼らは自分自身も一緒になって大切な日に参加できること、自分自身も未来への架け橋になることを期待しています。その姿勢こそ、本物のお祝いなのかもしれませんね。共鳴する鼓動:団結した民衆解放記念日のパレードでは、多様性あふれる人々がお互い手を取り合っています。「私たちは一緒だ」というその声は響き渡ります。一人一人違った背景や文化、意見。でもその中には強烈な団結感があります。それぞれ異なる人生観だけど、「自由」という一点では一致しているんですね。そして何より、この日に参加することで未来世代への誓約にもなると思います。結論: 自由とは何か?"しかし、自由とは何か?それぞれ異なる価値観から生まれるものなのか、それともただ静かな心の中にある信じたい希望なのか?”Kubano(キューバ人)という存在、それ自体にも重みがあります。その背後には長い歴史と思惑があります。この解放記念日の日、私たちは決して忘れてはいけない教訓があります。それは「自由」を手に入れるためには多くの努力と犠牲、それから共感し合う力こそ必要だということなのです。そしてこの瞬間、ご先祖様のお陰でもあるわけですね。それゆえ、この祝いの日こそ重要なんです。」...

スーダン独立記念日:歴史とその意義

スーダンの独立記念日は、1956年1月1日に国がイギリスとエジプトからの植民地支配から解放されたことを祝う重要な日です。この日、スーダンは独自の国家として誕生し、国民は新たな未来への希望を抱きました。歴史的に見ると、スーダンは長い間外部の勢力によって統治されており、その中で文化や社会が形成されてきました。そのため、この独立記念日は単なる祝祭の日ではなく、国民が自由と尊厳を求めて戦った証でもあるのです。勝利の風:この地の名誉の旅その瞬間、青空に舞い上がる無数の色とりどりの風船たち。自由を謳歌する歓喜が大地を揺らす様子はまさに壮観です。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、人々はそれぞれ心に秘めた想いを語り始めます。夜明け前…1956年まで、多くの人々が長年にわたり抑圧や貧困、不安定な状況で苦しんできました。しかし、その暗闇から脱却するために多くの勇敢な先人たちが立ち上がりました。彼らは、自分たちだけでなく未来世代にも真実と正義をもたらすべく戦いました。その姿はまさに「夜明け前」のようでした。子供の思い出帳私たちが今享受している自由という贈り物には、多くの日々や涙、希望、そして闘争があります。学校で教えられる歴史には、それぞれ家族や地域ごとの物語があります。「祖父母から聞いた話」として残される独立戦争のお話。それは小さな村で広げられた夢でもありました。その時代、生き延びるために力強く生き抜いていた先人たちへの感謝と思いやりが今も息づいています。流れる汗:忘れ去られない犠牲しかし、この祝祭には決して忘れてはいけない過去があります。それこそ流れる汗—それこそ家族を失った悲しみや仲間との別れ。一歩一歩進む中で、多くのみんながお金では買えないもの、大切な命という価値あるものを失いました。そして今日まで続く平和への願いや努力、それぞれ思うところがあります。再び築かれる友情"我々は一緒だ!"この言葉が響き渡る度に、人々は互いに手を差し伸べています。無邪気な笑顔、それぞれ異なる背景や文化。でも共通するもの、それこそ祖国への愛情です。古代エジプト文明も含めて、多様性豊かな地域として発展したスーダンでは、お互いサポートし合うことで、新しい未来へ向かっています。未来へ続く道:新しい挑戦"私たちはこれからどこへ行こう?"振返れば、この歴史的瞬間にはあまりにも多くのお祝い事があります。しかし同時に、多様化した社会構造や経済問題など新しい挑戦もあります。それでも、新世代によって開かれる可能性—教育改革・技術革新・経済成長—それこそ希望です。「何故なら私たちは歩み続ける者だから。」そう感じるようになっているでしょう。時間とは流動的なものSudanese people believe that time is fluid; it flows like the Nile, connecting the past, present, and future. The echoes of history linger in the air as festivities take place every year. Each flag waving proudly reminds us of the sacrifices made and unites everyone in a shared vision for a prosperous tomorrow.Beneath the Stars: A Future Awaits Us AllThis day serves as a powerful reminder that freedom comes at a cost, and it is our duty to honor those who fought for it...

ハイチの独立記念日: 自由と戦いの象徴

ハイチの独立記念日、すなわち1月1日は、1790年代における重要な出来事であり、その後のラテンアメリカおよびカリブ海地域における自由と独立の象徴となりました。1791年に始まったハイチ革命は、世界初の奴隷による成功した反乱として知られ、多くの国々に希望を与えました。この革命は、フランス植民地であったサン・ドマング(現在のハイチ)で展開され、多くの苦難と闘争を経て、1804年に正式に独立が宣言されました。解放された魂たち:自由への渇望この日はただの日付ではなく、赤いカーネーションが咲き誇るような希望と誇りが交錯する瞬間です。人々は力強く歌い上げ、「私たちは自由だ!」と叫ぶ姿が見えます。勝利を収めた歴史的瞬間、その空気には緊張感と興奮が漂っていました。壮大な黒人指導者ジャン=ジャック・デサリーヌによって築かれたこの新しい国家は、人類史上初めて奴隷制度から完全に解放された国として位置づけられています。夜明け前…闘争の日々この道程には多くの血が流れました。サン・ドマングではフランスからの植民地支配下で、多くのアフリカ系住民が非人道的な状況下で働かされていました。しかし、その心には常に自由への渇望が燃えていました。「何も恐れるものなどない」と言わんばかりに彼らは立ち上がりました。レジスタンス運動は次第に広まり、ついには1789年以降フランス革命とも共鳴し合う形となったことでしょう。子供の思い出帳:家族とともに築いた未来多くの場合、この日を祝うため家庭や地域コミュニティでは特別な食事や行事があります。故郷への愛情や家族との絆、それら全てが一体となった光景。それぞれのお皿には、お祝いごとの特別料理「ジョンジョン」や、「デュロール」という名物料理があります。それぞれ香ばしい香りを漂わせながら、人々はテーブルを囲み、互いに感謝し合うことのできる時間です。この日こそ、自分自身だけでなく先人たちへ思いを馳せ、大切な繋がりについて再確認する機会でもあります。旋律ある祈り:国歌「ラ・シルヴァーレ」を通してまた、この日はハイチ国歌「ラ・シルヴァーレ」が響き渡ります。その旋律は心底まで響き渡り、一緒になって歌うことで連帯感も生まれます。「我ら砕けず進み行こう」と叫ぶその言葉には、新しい時代へ向かう決意と覚悟があります。そしてそれこそ、この日の持つ真意です。一体性、自尊心、新たなる出発…すべてが一つにつながっています。未来への旅路:どこへ向かう?しかし、この日の意味とは何でしょう? ハイチ人民よ、私たちはどこへ向かおうとしているのでしょう? それでもなお、多く課題も抱えています。しかしそれゆえにも、この日付は忘れてはいけないものです。「信じ続ければ必ず道は開ける」と皆がお互い励まし合います。そしてまた、新しい世代にもその精神を受け継ぐ責任があります。この特別な日に思える重みこそ、本当の意味なのです。[結論]しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?ただ過去の日記なのか、それとも新しい土壌になって実を結ぶ種なのでしょうか?...

東本願寺修正会の魅力と参加方法

東本願寺修正会は、京都市にある浄土真宗の大本山、東本願寺で行われる重要な宗教行事です。この修正会は毎年1月7日までの期間に実施され、浄土真宗信者にとって特別な意味を持っています。歴史的には、この行事は真宗教義の理解を深め、信者たちが自己を省みる機会として位置付けられています。仏教における「修正」とは、人々が自身の生き方や考え方を見直し、より良い方向へ進むことを促すものであり、この行事はその象徴的な実践として重要視されています。平穏なる祈り:心の凪ぎへ向かう旅静寂が訪れる冬の日々、その中で人々は心を整えるために集まります。温かな灯火の中では、先祖への感謝や未来への希望が交差し、それぞれが持つ思い出や願いが一つに溶けていく瞬間があります。夜明け前…新たな始まり年明けから続くこの時期、多くの信者たちは早朝から東本願寺へ足を運びます。「初詣」のような感覚で、自らの内面と向き合うためです。この場には特別な空気感があります。冬の日差しが薄っすらと地面を照らす頃、境内には柔らかな光景が広がります。その中で祈り声や法話が響き渡り、一人ひとりの心にも染み込んでいく音色となるでしょう。五感で感じる儀式香木の優しい香りがお堂いっぱいに広がり、その煙はまるで過去との対話でもしているかのようです。そして、本堂では僧侶によって唱えられる法語、それぞれ異なる響きを持ちながらも、どこか共通するメッセージがあります。それは私たち一人ひとりに寄り添う「阿弥陀様」の存在です。その瞬間、誰もが息を飲むような静寂さが流れます。子供の思い出帳:家族との絆この修正会には家族連れも多く見受けられます。小さなお子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまで、一緒になって参加することで絆を深めている姿を見ることもできます。「今日は一緒に来たね」と笑顔で語り合う風景には温かさがあります。その場所では代々受け継ぐ教えや伝統的価値観について触れる機会にも恵まれ、多世代間で語り継ぐべきものだとも言えるでしょう。地域との結びつき京都という土地柄、自身だけではなく周囲との関係性も大切だという意識があります。この修正会によって地域住民同士、人々同士でも再び繋げあう機会となっています。昔ながらのお茶屋さんや和菓子屋さんなど、この時期ならではのお店も賑わいます。そして訪れる参拝客たちは、その土地ならではのお土産品として購入し、大切な人たちへの贈物として帰路につく光景もまた美しいものです。神秘的なる世界:歴史から学ぶこと東本願寺自体は、本山真宗大谷派(おおたには)の中心地として1370年代から存在しています。そしてその歴史ある建物群こそ、日本文化・建築物として国宝にも指定されています。この地では常日頃より多くのお経や法要など様々な行事も執り行われていて、それぞれ目的を持った深淵なる場でもあります。Buddha's Whisper: 仏教哲学への扉The 修正会では、「如来」つまり仏陀への感謝のみならず、自身自身について深く考える時間となっています。「自分とは何か」「どう生きたいか」という問い掛けは普遍的ですが、とても個人的です。このイベントによって新年早々自分自身について向き合わせて考えることで、新しい一年へ向かう力強さとなります。それこそ阿弥陀様から授かった慈悲なのですから。A Journey Through Time: 伝統文化との調和This is a space where past and present converge; the whispers of ancestors echo in harmony with today’s aspirations. The soft rustle of ancient scrolls and the gentle tapping of wooden tablets remind us that we are part of a larger narrative, interwoven with threads of history and tradition.The 修正会 is not merely an event, but a collective journey through time. It encapsulates moments where families share stories passed down through generations...

岡山市の伝統行事:吉備津神社の鎮座祭について

鎮座祭は、日本の神社における重要な儀式であり、特に岡山県の吉備津神社では、毎年1月3日まで行われる。これは、神々が新たな年を迎えるために再びその場所に座ることを祝う行事であり、地域住民にとっては大切な信仰と文化の象徴となっている。吉備津神社はその名の通り、「吉備」の地を代表する神社として知られ、その背後には多くの伝説や歴史が存在する。この祭りは、古くから続いているもので、多くの場合、その起源は奈良時代や平安時代まで遡ることができる。古来より、人々は自然災害や豊作を願いながら、この神社に祈りを捧げてきた。そのため、鎮座祭はただのイベントではなく、人々の日常生活と深く結びついた精神的な行事である。勝利の風:この地の名誉の旅新しい年が明けると共に訪れるこの祭りでは、参加者たちが赤い法被をまとい、その勇壮な姿勢で町中を練り歩く様子が見られる。「赤いカーネーション」の香りが漂う中、人々は心躍らせながら太鼓や笛に合わせて踊る。その瞬間、誰もが息を飲み込み、新たなる希望への期待感が満ち溢れる。夜明け前…祭り前夜には、多くの人々が境内に集まり、お祈りや願掛けを行う。月明かりの下で静かなる祈りが捧げられ、一つ一つ思い出される過去への感謝も込められている。このような時間帯には、不思議にも星空から降ってきそうなほど夢見心地になる瞬間もある。それこそ、この土地ならではの日常的な光景だと言えよう。子供の思い出帳特に子どもたちは、この日ばかりは特別扱いされ、お菓子などのお土産を手渡されながら笑顔いっぱい。彼らの瞳には純粋さと期待感、そして少しばかり緊張した面持ちまでも映し出されている。昔から言われてきた「嵐前夜」のごとく、大人たちとはまた違った楽しさがあります。この伝統的なお祭りによって生まれ育った記憶こそ、大人になって振り返った時、自分自身へ戻れる特別な引力となります。文化的背景:地域との結びつき日本各地には、それぞれ異なる鎮座祭があります。しかし、岡山市吉備津神社ならではなのは、その地域密着型とも言える特色だろう。また昔、この地方では嵐が来そうになる前に赤い布をドアに掛けて避難していたという習慣もあった。このような歴史背景を見ることで、多様性豊かな日本文化全体について考えるきっかけとなります。しかし、勝利とは何か?ただ単なる過去の記憶なのか、それとも土へ蒔かれた種なのか?私たちはそれぞれ自分自身との向き合いや家族・友人との絆について再確認する瞬間でもあります。 ...

大御饌祭 - 出雲大社の伝統的な祭りとその魅力

大御饌祭(おおみけさい)は、日本の島根県にある出雲大社で毎年行われる重要な祭りです。この祭りは、豊穣を感謝し、五穀の恵みを祝い、地域社会の繁栄を祈願するために行われます。特に「神在月」と呼ばれる10月には、全国から神々が出雲に集まると信じられており、大御饌祭はその最も重要な行事となります。この祭りの起源は古く、日本書紀や古事記にもその存在が記されており、約1300年以上もの歴史があります。毎年多くの参拝者が訪れ、厳かな雰囲気の中で行われる儀式や神楽など、多様な伝統文化が受け継がれています。出雲大社はその荘厳な姿と共に、この地に根付いた信仰心や文化的背景を象徴しています。豊穣への感謝:地球と人との調和想像してみてください。秋の空気が澄んでいき、金色の稲穂が風になびく中、人々は一つになって声を上げます。「私たちの生活を支えてくれるこの土地よ、ありがとう」。この言葉は、大御饌祭で繰り返される想いです。五感で感じる豊かさ、その背後には日本人特有の自然への敬意があります。夜明け前…静寂と儀式大御饌祭の日は早朝から始まります。闇夜から明けゆく空、その淡い光が見え始める頃、神職たちによって清められた境内では静かな準備が進む。そして、「えんやこら」という掛け声と共に神楽殿へ向かう参拝者たち。一歩一歩踏みしめる足音もまた、一つひとつ意味を持っています。その瞬間、大気には緊張感が漂い、人々の胸には祈りと思いが渦巻きます。子供の思い出帳:次世代への継承私たちの日常生活には忙しさがあります。しかし、この時期になると思い起こすことがあります。それは幼少期、大御饌祭のお手伝いをした時だったかもしれません。「あんな日もあったね」と笑顔で語られる思い出。この場面では子どもたちは、自分たちもまた自然との調和の一部だということを教わります。そして次世代へその思いや知識を引き継ぐ役割があることにも気づいてほしいと思います。歴史的背景:神々との交流古代日本: 大御饌祭は単なる収穫のお祝いではありません。この国土全体とも言える範囲で行われていた「五穀豊穣」の信仰心に基づいています。さらに言うならば、それぞれ異なる地域ごとの独自性も反映されています。そのため、この祭り自体が日本全国各地から寄せ集められた多様な文化や慣習によって彩られている点も注目です。現代社会への影響:絆と共同体意識コミュニティ:A大御饌祭によって生まれる強固な絆、それぞれ異なる人々がお互い理解し合う機会ともなるでしょう。このような場所では笑顔だけではなく、お互い助け合う姿勢さえ生まれてきます。「私だけ」ではないという意識こそ、本当の意味で地域社会として結束する力になります。それ故、このようなお祝い事は絶対に必要なのです。哲学的考察:祝福とは何か?自己認識:"そして問います、『祝福とは何なのか?それはただ食卓に並ぶ料理なのか、それとも私たち自身の日常生活そのものなのだろうか?』" 大御饌祭はいずれの場合でも形作られる場面です。それ自体唯一無二ですが、様々な解釈それぞれ違った楽しみ方になります。このようなお祝いごとは本来、人間同士のお互いや精神的連携へ導いてくれるものだと思います。最後まで敬虔な姿勢で過ごすことで、自分自身だけじゃなく他者にもその影響力及ぼせれば素敵ですね! ...

叡山元三大師会 - 比叡山延暦寺で体験する伝統的な祭り

叡山元三大師会は、日本の伝統的な仏教行事であり、特に比叡山延暦寺で行われる重要な祭典です。この行事は毎年1月4日までの期間に開催され、多くの信者や観光客が集まります。元三大師とは、延暦寺を創設した最澄(最澄法師)のことを指し、彼は日本仏教の礎を築いた偉大な僧侶です。叡山元三大師会では、この偉業を称えるとともに、信仰心や感謝の念を新たにする場となります。歴史的には、最澄がこの地に辿り着いた時代から始まり、その後、日本中に広がった天台宗の伝統として受け継がれてきました。彼が持ち込んだ思想や文化は、日本人の精神性に深く根付いています。この祭典では、厄除け祈願や無病息災など多くの願いごとが捧げられ、人々はその瞬間瞬間で神聖な雰囲気を感じることでしょう。静寂なる森:比叡山への旅比叡山への道は、一歩一歩が心地よい静寂に包まれています。背後には冷たい風音と共に、小川のせせらぎが聞こえます。その景色は四季折々で変わりゆく美しさがありますが、この時期は特別です。冬枯れた木々から漏れる柔らかな光、その向こう側には白銀色の雪化粧した境内があります。その圧倒的な美しさと静けさから、多くの人々がこの場所へ引き寄せられます。夜明け前…祈り続ける灯火元三大師会の日々、参拝者たちは早朝から集まり、お経を唱えながら明かりを灯します。それぞれ思い思いの願いごとを込めて、小さなろうそくや提灯へ火をともす姿は神聖そのもの。「私も何かお願いしてみよう」と思わせる光景です。その周囲には、雪解け水によって流れる小川も流れていて、水面にも薄明かりが映り込みます。まるで「無限」のようにつながっている意識すら感じさせてくれるでしょう。子供たちと楽しむ温かな時間この祭典では、大人だけでなく子供たちも参加します。「おみくじ引きたい!」「絵馬を書こう!」という声も聞こえてきます。周囲には温かい甘酒やお餅のお店も並び、その香ばしい匂いがお腹だけでなく心まで満たしてくれます。それぞれ家族との絆や友人とのつながり、新年への希望など、それぞれ違う想いや感情があります。そして彼らは笑顔になって帰って行きます。この一連の流れを見ることで、「何か良いことあるかな?」という期待感も芽生えるのでしょう。赤・青・黄:彩る奉納品また、この期間中には多彩な奉納品も展示され、多様性豊かな文化的背景を見ることができます。赤色鮮やかな紅白のお餅、お守りなど、それぞれ意味合いや願掛けがあります。それだけでも目でも楽しませてくれると言えるでしょう。このように、人々によって育まれてきた文化イベントとして知られている元三大師会ですが、その背後には「幸運」や「繁栄」を求める切なる思いがあります。厳粛なる儀式:浸透する祈りそして、この期間中最大級と言える儀式として「護摩法要」があります。この儀式では薪火によって焚かれる炎によって煩悩を焼き尽くし、清められることへの期待感があります。その燃え上がる炎とともに響き渡る読経声。そして空気全体に漂う煙草草木燃えあぶった香ばしい香り。それだけでも異次元へ足を踏み入れたような錯覚すら覚えるものです。「私自身も変わろう」と感じずにはいらない瞬間ですね。"勝利とは何か?""勝利とは何か?""ただ過去から引き継ぐ記憶なのだろうか?それとも今ここで自分自身との戦いでもあるのでしょう?""それとも未来へ繋ぐ道しるべになるのでしょう。" "答えなんて出ない問いですが、この土地で交わされた祈りと思いや愛情こそ本物なのだろう。" ...

ウィーン・フィルのニューイヤーコンサート:伝統と魅力

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートは、音楽の聖地オーストリアの首都、ウィーンで毎年開催される伝統的なイベントです。このコンサートは1939年に初めて行われ、その後1941年から現在に至るまで、世界中の音楽ファンを魅了し続けています。ニューイヤーコンサートは、その名の通り新年を祝うものであり、特にヨハン・シュトラウス2世やその家族によるワルツやポルカが演奏されることで知られています。このイベントは単なる音楽会ではなく、文化と歴史が交錯する特別な時間であり、多くの場合、この舞台には特定のテーマやゲスト指揮者が存在します。また、全世界に生中継され、多くの家庭で新年を祝う風物詩として根付いています。そうした背景には、戦争や歴史的困難な時期でも、人々が希望と喜びを見出すための重要な役割があったと言えるでしょう。音楽と心:新たな幕開けニューイヤーコンサートでは、美しいオーケストラサウンドが響き渡ります。最初の一音から高まる期待感。その瞬間、「さあ、新しい一年へ!」という気持ちになりませんか?舞台上では金色に輝く楽器たち、指揮者の手先から流れる優雅な動き。それらすべてが合わさり、一つになって壮大なメロディーとなります。赤いカーネーションが生けられたステージ上で、観客たちはその華麗なる調べに耳を傾けます。歴史的背景と変遷このコンサートは実際には1939年から始まりましたが、その後1941年から今日まで続いています。その根本には、第2次世界大戦という暗い時代があります。1940年代初頭、人々は不安や恐怖で覆われていました。しかし、このニューイヤーコンサートはその混乱した状況下でも希望を見出す場となりました。そして毎年、新しい命、新しい希望への期待感を提供し続けています。夜明け前…人々の思い想像してみてください。戦争直後、人々は集まってこの美しい旋律に身を委ねながら、暗闇から抜け出そうとしていました。「また明日も生きていこう」と心で唱えながら。彼らは自然と拍手し、それぞれの日常へ戻って行く。その瞬間、一瞬だけど、「私たちは決して負けない」という確信があります。伝統と革新:時代を超えてコンサートでは毎回異なるテーマや演奏曲目があります。しかし共通する点、それは常に「変わらぬ美」があることです。例え時代背景が変わろうとも、この場所では変わりゆかない感動があります。それこそ、多くの国々から多様な文化背景を持った人々が集まり、一つになれる場所なのです。そして各国各地にもそれぞれ独自のお祝い方法があります。このように大切なのは、それぞれ自分自身のお祝い方。また違った形で伝統的なお祝い文化を見ることも素晴らしい経験になりますよね。子供たちへの贈り物:未来への願いNYY(New Year’s Youth)は若者向けプログラムとして注目されています。今年も若手演奏家たちによって選ばれ、高度な技術力と思慮深い表現力で出演します。この活動によって次世代への引き継ぎと支援も行われます。「あなた方こそ未来なんだ!」という強烈なメッセージ。一度耳にした旋律、その印象だけでも忘れ去ることなどできませんよね!哲学的問い:幸福とは何か?"しかし、本当の幸せとは何なのでしょうか?それは一瞬だけ訪れる悦びなのか、それとも日常生活に潜む小さな喜び全体なのか?”NYYプログラムによって育成された才能ある若者達。同じ空間同じ時間で演奏することで相互理解も育まれていることでしょう。この温かな連帯感こそ、この場ならではのお祝いと言えるでしょう。そして思えば、自分自身も誰かとの関係性を感じながら生きています。「私たちは決して孤独じゃない」、そんな希望にも似た気持ちになりますよね。NYYプログラムとの連携プロジェクトなど様々あります。今年2023年度以降、おそらくより多様性豊かなものになるでしょう。“ノスタルジック”より“コンテンポラリー”へ、と言ったところでしょうか。また来年度以降についてお楽しみに!長い伝統的風景を見ることで他にも受け取れるものいっぱいありますのでお忘れず!さあ、新しい一年へ、自信満ち溢れて飛び込んでみませんか?その先には必ず光がありますよ!そして「また逢う日まで」と心躍らせながら歌いたくなることでしょう…。私たち自身にもご褒美になるこの素晴らしきアートですが、それ故もっともっと広げたいですね!いつまでも色褪せない価値あるひと時。それこそアナタ自身がお持ち帰り出来ますよう願っています!"もし良かったなら、この記憶について考えてみませんでした?”"勝利とはただ記憶されたものだけなのでしょうか、それとも土壌についた種となって花咲いてゆくだろう…”"...

サッカー天皇杯決勝の歴史と名勝負

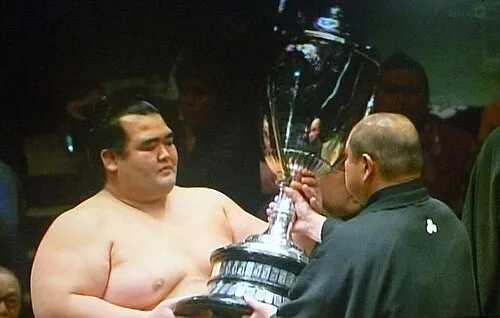

サッカー天皇杯決勝は、日本国内で最も権威あるサッカー大会の一つであり、毎年多くのファンを魅了してきました。この大会は、1947年に始まり、日本サッカー界における伝統と誇りを象徴しています。天皇杯は全国各地から選ばれたクラブチームが集まり、優勝を目指して戦う舞台です。その重要性は単なる試合結果だけに留まらず、国民の団結や地域間の交流を促進する役割も果たしています。特に第48回(1968年)から第100回(2020年)までの歴史的な瞬間や、その背後には様々なドラマが織り交ぜられています。これらの年代には、多くの名選手や名監督が登場し、日本サッカー界を盛り上げてきました。例えば、第48回では横浜FCが初優勝を果たし、その瞬間、スタジアム全体が歓喜に包まれました。勝利の風:この地の名誉の旅「勝利」という言葉には、一つ一つ異なる物語があります。その中で栄光と挫折、そして希望が交差します。第93回(2013年)の決勝戦では、浦和レッズと佐川急便SCという対戦カードが組まれました。この試合では浦和レッズが見事なパフォーマンスを見せ、自ら引き寄せた運命に感謝するかのように熱烈な応援とともにゴールネットを揺らしました。その瞬間、「赤い悪魔」と称されるファンたちから生まれる声援は、夜空へ響き渡りました。また、第95回(2015年)ではガンバ大阪との接戦となり、この時も緊張感あふれる試合展開でした。ゴール前で繰り広げられる攻防、その度に響く笛音や観客席から上がる歓声。それぞれ選手たちも全力でピッチを駆け巡る姿勢には、多く人々が心打たれます。夜明け前…新しい世代への道天皇杯決勝はただ単なる試合ではなく、新しい世代への道標でもあります。第96回(2016年)、この大会では若手選手達によって構成されたチーム同士による競演となりました。このような若い才能達によって日本サッカー界は未来へ向かって羽ばたいていきます。さらに、この時期には多くの地域クラブも力強さを増しており、それぞれ独自のお祭りとして地域住民にも愛されている現象があります。「小さな町でも大きな夢」が育まれていることこそ、この大会ならでは魅力なのです。また、大会当日の朝、市内には活気あふれるフリーマーケットや地元グルメフェアなども行われ、それぞれ楽しむ姿勢を見ることできます。子供の思い出帳:憧れ続ける舞台子どもの頃、多くの場合憧れていた存在。それは実際プレーする選手だけでなく、その場面そのものにも強烈な影響を与えています。第99回(2019年)の決勝戦、高校生クラスリーグ出身者として登場した選手達を見ることで多く青年達へ刺激となりました。「僕もいつかここでプレーしたい!」という思い。それこそ日本全国から集った仲間との情熱的交流として深みがあります。そして100周年記念マッチとも呼ばれるこの節目の日、本来の日常生活とは異なる非日常的空間こそ多彩さがあります。 "しかし、本当になぜ私たちはこの舞台でプレーしたいと思うのでしょうか?それはいったい何なのでしょう?過去から受け継ぐ情熱なのか、それとも未来への夢なのか?" ...

全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)の魅力と歴史

全日本実業団駅伝、通称ニューイヤー駅伝は、日本の長距離ランニングにおける一大イベントであり、毎年元日に開催されます。この大会は1966年に始まり、以降多くのチームが参加し、日本国内の駅伝文化を象徴する行事となりました。各企業が自社の選手を集めてチームを構成し、その戦いを通じて名誉や栄光、そして地域社会との絆を深める役割も果たしています。この大会はただのスポーツイベントではなく、選手たちが夢や希望を胸に走り抜ける姿が、多くの人々に感動を与えています。特に新年という特別な日だからこそ、新しい決意や目標に向かう力強いメッセージとして位置づけられることが多いです。勝利の風:この地の名誉の旅大会当日、会場には冷たい空気とともに、新しい年への期待感が漂います。スタート地点で選手たちが並ぶと、その瞬間、誰もが息を呑みます。その背中には「勝つ」という強い思いだけではなく、自身の会社や家族への思いや地域への感謝も込められています。スタートの号砲とともに、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったかと思うと、一斉に駆け出す選手たち。その瞬間から、この旅路は始まります。一人一人が自分自身との闘いやライバルとの競争だけでなく、大会自体へ挑む姿勢も見せてくれます。歴史的な足跡:過去から未来へ初回から数十年経つ現在まで、この大会は常に進化してきました。例えば、第32回となる2023年では、新しい技術やトレーニング方法を取り入れた選手たちによって記録更新にも期待されました。また、大会運営側もより多くのファン層を獲得するためさまざまな工夫や努力を重ねています。それぞれ異なる背景や文化を持つ企業チーム同士による激しい戦闘、それぞれ味わう応援団から放たれる熱気、それら全てがお互いにつながり合っていることは歴史的背景にも通じます。子供たちへの夢:次世代へ繋ぐ架け橋道端で応援する子供達。その瞳には憧れと希望があります。「将来あんな風になりたい!」そんな声が聞こえてきそうです。このような情熱ある姿勢は大切です。彼ら自身もまた、自分自身が未来へ羽ばたいて行くための日々走っていることでしょう。そして、その情熱こそ次世代への架け橋になるんだということです。地域との絆:仲間として生き抜く力ニューイヤー駅伝はただ企業対抗戦というだけでなく、その土地そのものとの結びつきを強調します。各地域ごとの特色ある特産品などによって応援される様子を見ることで、本当に地元愛というもの感じ取れる時でもあります。「この土地で生き、この土地から愛されたい」それぞれ選手達にも支え合う仲間同士助け合う力があります。そしてその絆こそ、大会全体として盛り上げたり大切だったりしますね。時代背景:変わらぬ誓約と新しき流行NNYK(日本・ニュービジネス創出機構)として成立した当初から現代まで、多様性溢れるスポーツイベントとなりました。それぞれ異なる職種や年代など色んな背景持った仲間達がお互いつながっています。この多様性こそ今後さらに大事になってゆくだろうと思います。また技術革新によって、更なる記録更新につながっています。しかしその根本的な部分には相変わらず「己との闘いや友達同士助け合いたい」という基本理念がありますよね。それこそ昔から続いている精神なんだと思います。フィニッシュライン:夢見る人々と共鳴する声"終わった瞬間" ,観客席から湧き上がる歓声 . 選手達だけではありません, 見守る皆さん同様一緒になった心ひとつになります。"勝者" "敗者"それぞれいたとしても, その時間共有した過程こそ何物にも代え難い宝物なのです。それぞれ感じ取り学ぶこと出来ればいいですね.Mystique of Time: A Tradition to Cherish Forever The beauty of this event lies not just in the competition itself but also in the shared experience that transcends generations. Each year, as the runners carve their paths through the streets lined with cheering crowds, they are creating a new chapter in a long-standing tradition...

出来事

2014年 - 岩手県滝沢市が市制施行。

2013年 - 千葉県大網白里市が市制施行。

2010年 - 福岡県前原市、志摩町、二丈町合併により糸島市誕生。

2010年 - 滋賀県長浜市に虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町が編入合併。

2010年 - 長野県長野市に信州新町、中条村が編入合併。

2010年 - 岩手県宮古市に川井村が編入合併。

2007年 - 福島県本宮市が市制施行。

2006年 - 三重県多気郡多気町と勢和村が合併し新しい多気町が発足。

2006年 - 三重県津市等10市町村が合併して新しい津市が発足。

2006年 - 青森県平川市、福島県伊達市、京都府南丹市、奈良県宇陀市、香川県三豊市、佐賀県嬉野市、鹿児島県志布志市、沖縄県南城市が市制施行。福島県原町市ほかが合併して南相馬市に。茨城県水海道市が1町を編入して常総市に改称。

2005年 - 三重県松阪市等5市町が合併して新しい松阪市が発足。島根県飯石郡赤来町、頓原町が合併して、飯南町に。

2005年 - 栃木県黒磯市ほかが合併して那須塩原市が発足。滋賀県高島市が市制施行。

1972年 - 静岡県湖西市が市制施行。

1971年 - 静岡県下田市・裾野市が市制施行。

1967年 - 千葉県流山市・八千代市、東京都国立市・田無市・保谷市が市制施行。

1959年 - 高知県土佐市が市制施行。

1959年 - 愛知県挙母市が豊田市に改称。

1958年 - 石川県加賀市が市制施行。

1955年 - 岩手県陸前高田市、埼玉県深谷市、神奈川県三浦市・秦野市、愛知県尾西市・小牧市、京都府亀岡市、和歌山県橋本市、島根県平田市、香川県観音寺市、愛媛県伊予市、長崎県平戸市が市制施行。

死亡

2024年 - ハービー・ブレナン、作家(* 1940年)

2024年 - ニクラウス・ヴィルト、コンピューター工学者、Pascal開発者(* 1934年)

2023年 - リーズ・ノルガード、ジャーナリスト、作家(* 1917年)

2022年 - アンドレアス・クンツ、元ノルディック複合競技選手、1968年グルノーブル五輪銅メダリスト(* 1946年)

2021年 - モハンマド・タギー・メスバーフ・ヤズディー、政治家、ウラマー(* 1934年)

2020年 - 桂伸乃介、落語家(* 1953年)

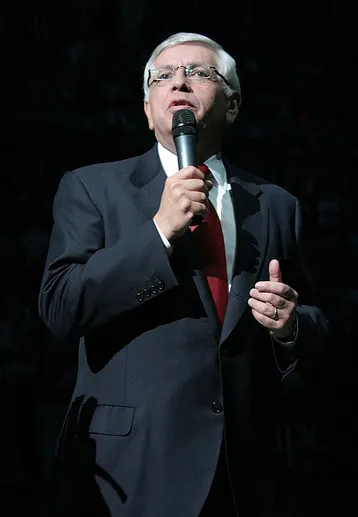

2020年 - デビッド・スターン、弁護士、第4代NBAコミッショナー(* 1942年)

2020年 - セリクボルスィン・アブディリディン、政治家(* 1937年)

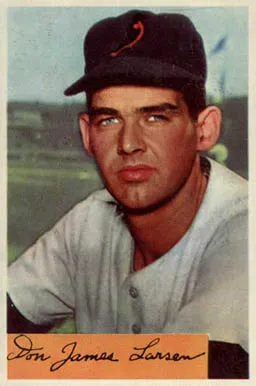

2020年 - ドン・ラーセン、プロ野球選手(* 1929年)

2018年 - 阿部豊、惑星科学者、東京大学理学系研究科准教授(* 1959年)