2022年 - ロシアのウクライナ侵攻:ロシア海軍黒海艦隊旗艦であるスラヴァ級ミサイル巡洋艦1番艦「モスクワ(旧称スラヴァ)」が沈没。

4月14 の日付

14

重要な日

44

重要な出来事

288

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

東南アジア・南アジアの正月:文化と伝統の魅力

東南アジアや南アジアにおける正月は、各国独自の文化や伝統が色濃く反映された重要なイベントです。これらの地域では、宗教や民族、言語の多様性が広がり、それぞれ異なる正月を祝います。インドのディワリ(光の祭典)、タイのソンクラーン(水掛け祭り)、ベトナムのテト(旧正月)などは、その一例です。このような正月を通じて人々は新しい年を迎える喜びや家族との絆、そして過去への感謝を表現します。それぞれの行事には特有の儀式や習慣が存在し、それが世代から世代へと受け継がれていきます。このような文化的背景を理解することは、地域に対する理解を深めることにつながります。春風とともに:新たな出発への旅春になると、この地では花々が咲き誇り、新たな生命が芽吹きます。その中で、新年という節目も訪れます。人々は互いに「明けましておめでとう!」と言い合うことで、新たな希望に胸を膨らませる瞬間でもあります。特にインドでは、ヒンドゥー教徒によって祝われるディワリがあります。この祭りは「光」の象徴であり、人々は家々を美しいランプや花火で飾ります。そしてその夜空には無数の星々が輝いています。「赤いカーネーション」の香りと「太鼓」の響きが混ざり合う中、人々は温かく笑顔で溢れるコミュニティへと変わります。夕焼け前:未来への願いタイでは毎年4月に行われるソンクラーン水掛け祭りがあります。これは旧暦のお正月として知られています。ここでもまた、人々は水を掛け合うことで清め合う儀式があります。この時期、多くの場合人々は聖なる仏像へ水を注ぎ、その水流には祈りと思い出が込められています。「清流」が土地全体を浸す時、人々もまた浄化されているかのようです。子供たちの日記:思い出として刻まれる瞬間ベトナムではテトという旧正月があります。この期間中、人々は故郷へ帰省し、先祖への感謝や家族との団欒を大切にします。街角には色鮮やかな飾り付けされた花屋さんがあります。「金色」の小さな魚たちがお店先で揺れていて、その背後には笑顔いっぱいのおばあちゃんと子供たち。「甘く」「心地よい」香ばしい匂いのお菓子も並び、多くの場合その中には縁起物として特別なお菓子も含まれています。歴史的背景:共鳴する伝統これら全てのお祝い事には歴史的な意味合いや目的があります。ディワリの日程決定にも古代インド天文学者による計算結果など科学的根拠から来ている点も魅力的です。また、この日は悪より光が勝つ日ともされています。それぞれ祝い方こそ違えど、「繁栄」や「幸福」を求める姿勢には共通点があります。昔話: 祖先から受け継ぐ知恵昔からこの地域では季節ごとの変化、特に収穫期など重要視されました。それゆえ、春分の日近辺でお祝いされることになったと言われています。また、一部地域では「豊作」を祈願したことから農業関連行事として位置づけられている場合もあります。その歴史深淵さこそ、多様性あふれる文化圏ならではでしょうか。結論: 繋ぐものとは何か?新しい物語へ向かって 最終的に見えてくるもの、それはいったん与えられる幸福とは限らないという真実です。しかし、美味しい料理、お互いへの温かな思いや、大切な人との時間それ自体こそ私たち自身なのでしょう。本当の意味で繋ぐべきものとは何なのだろうか?この問いかけこそ新しい物語への第一歩となります。そしてそこから生まれる連鎖反応こそ彼岸より続いてゆくものなのだと思います。...

東南アジア・南アジアの新年を祝う4月14日の重要性

東南アジアや南アジアの多くの国々では、4月14日が新年の始まりの日とされています。この日は、太陽が白羊宮に入る日であり、自然界のサイクルと人間社会との調和を象徴する重要な瞬間です。国によっては異なる文化や伝統がありますが、この日を祝うことで、新たな希望や繁栄を願い、過去一年を振り返ることができます。歴史的には、この新年の日は古代から続く農業暦に基づいており、多くの場合、収穫祭としても位置づけられています。特にスリランカ、タイ、カンボジアなどでは、この日は豊作への感謝とともに、新しい季節への期待感で満たされます。グレゴリオ暦上での日付は年によって変わるものの、多くの国では4月14日に固定されています。春風のささやき:伝統と共に歩むこの日は、人々が華やかな衣装を身にまとい、家族や友人たちとともに集まります。そして、美味しい料理や特別な飲み物で祝うことも忘れません。「トラディショナルなスイーツ」として知られるデザートが並び、それぞれ独自の意味を持っています。その香りはまるで春風が運ぶ花々のように甘美です。「夜明け前…」この日、新年を迎えるため早朝から準備が始まります。特別な儀式として水掛け祭り(ソンクラーン)が行われたりします。「水」は清めという意味合いも含まれており、人々は互いに水を掛け合うことで邪気払いをする習慣があります。この時期、大気中には笑い声と喜びあふれる音色が響き渡ります。そして、「その瞬間」、誰もが息を呑むような幸せそうな表情で満ち溢れます。「子供の思い出帳」子供たちはこの新年のお祝い期間中、一番楽しみにしているイベントです。色鮮やい衣装で踊ったり歌ったりし、大人たちから小銭(おこづかい)を受け取る機会でもあります。それは家庭内だけではなく地域全体で共有される楽しい行事となります。このような伝統的なお祝いごとは家族同士だけではなく地域社会全体との絆も深めていると言えますね。変わらぬ心:希望への願い この新年の日、多くの場合、お寺へ参拝し祈願することも重要です。仏教徒やヒンズー教徒など、それぞれ信仰に基づいた儀式があります。しかし、その根底には「来るべき一年」に対する期待感があります。「幸福」「健康」「繁栄」と書かれた色紙飾りなど、その意義深さは言葉以上なのです。どんな困難にも負けない力強さ、それこそ私たち人間本来持つ能力なのかもしれませんね。"またひとつ…" 〜未来へ繋ぐ糸〜 時代によって変化する部分も多々あります。それでも、この4月14日の祝い方には何世代にも渡って受け継ぎ続けられてきた大切な文化的要素があります。その背景には、「歴史」というより深遠なる物語が存在し、それぞれ異なる景色描写になっています。そしてそれこそ、この土地で生きている私たち一人一人につながっています。またひとつ一年という季節サイクル……そして未来へ繋ぐ糸となれば良いですね。 "繁栄とは何か?" 〜問いかけ続ける心〜 しかし、本当に繁栄とは何でしょう?ただ過去になる記憶なのでしょうか。それとも土壌中埋め込まれている種子なのしょうか?今ここにある恵み、その恵みから得られる未来への希望。それこそ今後私達自身次第と言えそうですね。ただしっかり胸張って生きてゆこうと思います! ...

SOS信号の真実: スラボニア号が初の発信者

「SOS」という信号は、国際的に緊急事態を示すために使用される標準的な符号として知られています。しかし、この信号の起源や最初の発信者については、誤った説が広まっています。多くの人々が「この時に発せられたSOS信号が世界で初めて」と考えていますが、実際には1909年6月10日にスラボニア号から送信されたことが記録されています。この誤解は、私たちが歴史をどのように受け取るか、そしてそれがどれほど重要であるかを示すものです。時代を超えた叫び:SOSとは何かSOSという符号は、モールス信号によって表現され、「・・・ --- ・・・」という形で送信されます。そのシンプルさから、多くの人々にとって直感的な呼びかけとして認識されています。1890年代末から1900年代初頭にかけて、その必要性は高まりました。海洋旅行や通信手段が進化する中で、多くの船舶事故や緊急事態も増加しました。この時期、人々は命を救うための共通言語としてこの符号を必要としたわけです。波間に響く声:スラボニア号の日1909年6月10日、黒海上で航行していたスラボニア号。この船は、その時代には数少ない蒸気機関船だったと言われています。ある日、大嵐に見舞われ、その運命を握られることになります。「おい!聞いてくれ!」と叫ぶような衝動で、乗員たちは救助要請としてSOS信号を送りました。それはまさしく、生死を賭けた叫びだったでしょう。その瞬間、大海原に響き渡る音となり、多くの人々によって受け取られました。しかし、この出来事自体が歴史的意義や感情的価値について忘れ去られてしまうことになりました。幻影として残る: 誤った説SOS信号の最初期利用について誤解が生じている背景には、多様な要因があります。その一つには報道媒体があります。早い段階からメディアでは特定の日付や事件よりも物語性重視で情報提供する傾向があります。このような情報伝達方法によって、「世界初」という言葉だけが独り歩きし、本来重要な出来事—スラボニア号から発せられたSOS—への認知度は低下しました。そして今でもその錯覚は続いています。光陰矢の如し:時間とともに変わる認識時間経過と共に、人々の日常生活も変化します。その中で記憶もまた変質していきます。「ああ、それもそうだった」と思い出す場面こそ忘却され、新しい伝説や神話へと昇華してしまいます。この現象こそまさしく歴史書を書き換えていく力なのです。それでも我々には、美しい真実—つまり、スラボニア號による最初のSOS発出という明確な証拠があります。風雲急を告げる: 現在への影響SOSというシンプルな呼びかけですが、それには深遠なる意義があります。多様化した国際社会では、この符号はいまだ多くの場合無限大なる希望となっています。また、この種子とも言えるもの—単純明快ながら普遍性を持つメッセージ—こそ、人類全体へ響き渡ります。そしてそれぞれ異なる文化圏でも広まり続けます。同じ空気・水・土壌で育ち、生まれて死ぬ全て의 존재達への訴えなのです。振り返れば… 過去との対話SOSという文字列、その裏側には数え切れないほど多様な物語があります。それぞれ違う地点・状況下から生じた様々なお知らせ。本当に助けて欲しい時、それぞれ誰かへの心からのお知らせ…それこそ、一つ一つ個性的且つ尊重されねばならない表現なのでしょう。それ故私たちは過去と対話し、自分自身への問い掛けとして受容するべきだと思います。未来へ向かう航路:新しい風景作りへ"しかし、本当に SOS とは何だろう?ただ過去を書き換えるだけなのだろうか、それとも未来へ繋ぐ架橋となれる存在なのだろう?"...

聖衆来迎練供養会式 - 當麻寺の伝統行事

聖衆来迎練供養会式は、奈良県の當麻寺で毎年行われる重要な仏教行事です。この儀式は、仏教信者たちが生死を超えた世界への想いを表現し、故人の冥福を祈る場として位置づけられています。當麻寺はその歴史的背景とともに、地域の信仰の中心地として長い間存在してきました。この儀式は、多くの場合、その年の豊作や平穏無事を願う意義も持つため、参加者にとって非常に特別な意味を持っています。黄昏時の光景:神々との交わり聖衆来迎練供養会式では、夜が静かに訪れる頃、一同が集まり、その姿はまるで大地から天へと繋がる橋渡しをするかのようです。法螺貝が響き渡り、その音色は天界への呼びかけとなります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合って、人々の心に安らぎを与えます。子供たちの声:未来への希望この日、當麻寺では子どもたちも参列します。その小さな手には花束やキャンドルが握られており、大人たちとは異なる純粋な視点で儀式を見る姿が印象的です。「見て!あそこに光っているよ!」という声が周囲に広がります。彼らは無邪気さと共に、この伝統行事を未来につないでいく使命感も背負っています。時代を超えた絆:先人との対話この祭典では、人々は先祖や故人との対話にも臨みます。華やかな衣装をまとった僧侶たちが唱える経文には、不思議な力があります。それはまさしく霊魂とつながる瞬間なのです。「私たちはここであなた方をご覧しています」という言葉になんとも言えない温かさがあります。悲しみと喜び:二つの顔もちろん、この儀式には悲しみも伴います。「あの日、彼(彼女)は突然去ってしまった…」という思い出、それでも笑顔で手向けている自分自身。不在だけれど存在している、その矛盾した気持ちは多くのお墓前でも感じられるでしょう。このような矛盾こそ、人間ならではなのです。歴史的背景:當麻寺とその意義當麻寺自体も約1300年以上もの歴史があります。その創建当初から、この地には多くの信者たちが集まり続けてきました。そして、その中でも特筆すべきことは、この祭典こそ『浄土宗』という宗派に強く結びついている点です。浄土宗では「阿弥陀如来」の救済理念によって、人々はいずれ往生できるという信念があります。このような思想背景こそ、多様性ある日本文化への理解へつながります。暗闇から光へ:希望への道筋Karma(業)によれば、我々一人ひとりには前世から引き継ぐ運命があります。それゆえ、「今」を如何に過ごすか、それこそ次なる生へ繋げてゆく鍵なのだろうと思います。そしてこの聖衆来迎練供養会式こそ、生者のみならず亡き者への感謝と思いやりを再確認する場なのです。現代社会との接点:変わらぬ想いThe world has changed dramatically in recent years, yet the essence of these rituals remains unchanged. 生活様式や価値観も多様化する中、多くの場合「何故我々はここまで支えてきたか?」と思考します。この祭典では互助精神やコミュニティー意識、とても重要だと思わせます。それぞれの日常生活から逃れ、一緒になってそれぞれ思いや願う時間…。これこそ大切なのだと思います。No more silence: 繋ぐ声、新しい風潮This event encourages dialogue, whether it be through traditional chants or modern interpretations of prayer. 目まぐるしい日常ですが、この瞬間だけでも心身共に解放され、自分自身との対話になるでしょう。「失ったもの」を含む人生全体について考える機会になります。そして新しい気持ちで次なる季節へ向かいます…。そうした中、新しい風潮としてこの伝統行事にも参加できれば嬉しい限りですね!さらに若い世代にも受け入れられる形になることでしょう! Nostalgia and Future: 想像力豊かな旅路へ… A significant part of this ceremony is the element of nostalgia. 子どもの頃、おじいちゃんやおばあちゃんから聞いた「昔」の話、それこそ田舎のお祭り。そうした記憶・思考・感情全て含め『聖衆来迎練供養会』は家族全体とも共鳴するイベントと言えるでしょう。「また今年も同じ場所で…」なんて夢見ながら成長してきました。またその思索過程中、自身自身だけじゃなく他者理解にも繋げたいところですね! The End is Just the Beginning: 新天地へ向けてスローガン "Life is a journey" – それ自体哲学ですが実際的でもありますよね?私達一人ひとりもこのサイクル内従いてどう進めばいいんだろう?それぞれ立場上成長過程あり各自未来ある以上、「終わり」と捉えること自体微妙なのでしょうね。しかし、最後まで歩んできただから・織済み入蓮能力高め続けば真実目指せば大丈夫だと思います!そして每回開催後いつもの香木&松明ヒーリング覚醒与担保します🌱🎉 ...

中将姫命の日と2019年以降の祭事開催日

中将姫命日は、日本の伝説や歴史に深く根ざした特別な日であり、古来より多くの人々によって尊重されてきました。この日、旧暦の3月14日に当たる時期に、神社や寺院では特別な祭りが行われ、その時期には地域社会が集まり、中将姫への感謝を捧げます。明治時代以降は5月14日に変更され、この日もまた重要な意味を持つようになりました。中将姫は、日本の古典文学『源氏物語』にも登場するキャラクターで、彼女に対する崇敬は日本文化において長い間続いています。そのため、彼女の日を祝うことは単なる伝統行事ではなく、地域のアイデンティティや共同体意識を育む重要な機会でもあります。さらに、この日は新緑の季節とも重なり、多くの地域で花々が咲き誇る美しい風景とともに迎えられます。春風に舞う花びら:命日の祝福考えてみれば、この日は単なるカレンダー上の日付以上の意味を持っています。「春風」が心地よく吹き抜け、「舞う花びら」が散る様子は、人々が希望や新たな始まりを感じさせてくれます。その瞬間、人々は自分自身と向き合い、過去から未来へ思いを馳せることでしょう。そして、中将姫への祈りと感謝が静かに交わされる場面こそ、この日の最大の魅力なのです。夜明け前…今から数年前、中将姫命日が5月14日に変更された際、多くの人々には驚きとともに期待も寄せられました。この新しい開催日は、新たな風習として地域社会全体で受け入れられるようになりました。緑豊かな五月晴れの日には、家族連れや友人たちが集まり、美味しい食事を囲んで笑顔あふれる時間を過ごします。それこそ、「夜明け前」に見える光景なのです。子供の思い出帳この祝祭の日には、大人だけではなく子供たちも楽しみにしています。色とりどりのお菓子や手作りのお守りなど、お土産となる品々が並ぶ露店にはいつも賑わいがあります。子供たちが「おばあちゃん、おじいちゃん」と一緒になって歩む道筋、それぞれが背負った小さなお守り、それぞれがお互いに支え合う姿はまさしく家族愛そのものです。そうした瞬間、その場面こそ未来への架け橋となっていると言えるでしょう。歴史的背景:変わらぬ信仰 元々、中将姫命日の旧暦3月14日は日本各地で非常に重要視されていました。その理由は、中将姫自体が多様な神話体系や地方文化との結びつきを持つ人物だからです。そして明治維新以降、日本全体で西...

ピロリ菌検査の日:胃の健康を守るための重要なポイント

日本において「ピロリ菌検査の日」は、胃の健康を見守るための重要な日です。この日は、ピロリ菌感染がもたらす影響を理解し、その検査と治療を促進することを目的としています。特に、日本は胃癌の発症率が高い国であり、ピロリ菌がその原因として広く知られています。1980年代から1990年代にかけて、多くの研究者がこの細菌と胃癌との関連性を指摘し、国内外で注目されるようになりました。そして、この日に行われる啓発活動やイベントは、人々に対して自らの健康について考えるきっかけを提供します。近年では、多くの医療機関や地域保健センターで無料または低料金でピロリ菌検査が実施されており、それによって早期発見・早期治療が可能となっています。このような取り組みは、日本全体として胃癌予防への意識向上にも繋がっています。勝利の風:この地の名誉の旅「ピロリ菌検査の日」は単なる記念日ではありません。それは多くの人々に希望と勇気をもたらす機会なのです。何世代にもわたり、人々は自分自身や家族、友人たちとの大切な瞬間を共有しながら、その背後には隠れた危険とも戦ってきました。その戦いとは、自身が無知によって選択肢から排除されないよう、情報武装することです。夜明け前…病院へ足を運んだある日の朝、大きな窓から差し込む光が診察室内を優しく照らしました。患者さんたちは緊張した面持ちですが、その眼差しには未来への期待も感じます。「今日こそ、自分自身について知る日」と心に誓う瞬間です。そして医師との対話で、自身の健康状態について具体的な情報得ることで、不安感が少しずつ和らいでいくのでした。子供の思い出帳私たち家族は毎年、「ピロリ菌検査の日」が近づくと一緒に病院へ行くことが習慣になっています。この日には、小さなカレンダーに「今日は大切な日」と書き込み、一緒にその意味について話す時間も持ちます。その中には、「お父さん、お母さんも昔怖かったよ」と言った懐かしいエピソードや、「でも、知ることで安心できるんだよ」という教訓があります。家族みんなで支え合う中で、この日は単なる検査の日以上のお祝いになることがあります。新たなる理解:文化と伝統日本文化では古来より健康管理への意識があります。それゆえ、「ピロリ菌検査の日」はただ医学的意義だけでなく、文化的背景とも深いつながりがあります。昔から続いている「食養生」の考え方や家族全員が健康長寿になるためのお祭りなど、この日に伴う啓蒙活動には、家庭内でも伝承された健康への知恵や技術があります。また、日本全国各地では地域特有のお粥など消化器系に優しい料理も親しまれており、それぞれ異なる風味や栄養価によって体調管理されています。科学と希望:未来への道筋PCR技術など先進医療技術によって容易になった感染症診断。しかし、その正しい理解なしではこれまで以上に多様化したライフスタイルから影響され、本来なら避けられる病気まで広まります。そのため、「情報」は私達自身だけでなく次世代へ引き継ぐ大事な種なのです。「どうせ受診しても遅かった」という言葉は聞いたことがありますか?それこそ、この日の本質的メッセージと言えるでしょう。「今ここ」で自分自身を見る勇気こそ、新しい道筋となります。最後に:哲学的問いかけ"しかし、本当に私たちは自分自身について何を知っているのでしょう?ただ数字上だけなのか、それとも心底生きている実感なのでしょう?""それぞれ異なる環境から立ち上げている根源とは何なのでしょう?それこそ生命とは!人々同士繋ぎ合う不思議さなのかもしれませんね."...

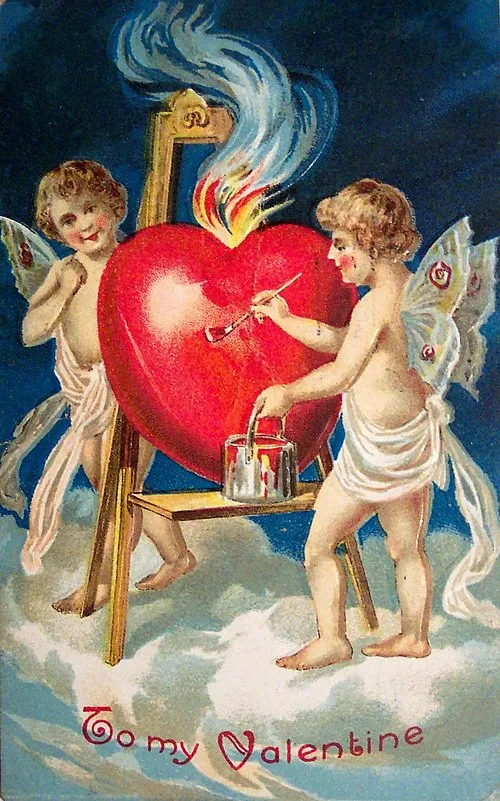

日本のオレンジデー: 愛を伝える特別な日

オレンジデーは日本における特別な日であり、毎年4月14日に祝われます。この日は、愛と感謝の気持ちを表現するために設けられたもので、特に恋人同士や親しい友人との絆を深める機会として知られています。オレンジデーは、日本独自の文化や習慣に根ざした行事であり、その背景にはバレンタインデーやホワイトデーといった他の記念日があります。この日の起源は、1994年に福岡県で始まったと言われており、当初は「オレンジ」をテーマにしたイベントから派生したものです。オレンジは友情や愛情を象徴する果物として位置付けられ、多くの人々がこの果物を贈り合うことで、その思いを伝えます。日本では特定の日に感謝や愛情を示す習慣が広がっており、その一環としてオレンジデーも浸透してきました。友情の果実:心温まる贈り物太陽の日差しを浴びて鮮やかに色づくオレンジ。その香りは、どこか懐かしく心地よい甘さで包み込みます。まさしく、この日はその果実が象徴するような温かなつながりを育むための日なのです。この日、多くの人々は、お互いへの思いやりと感謝の気持ちを込めてオレンジ色のアイテムを贈ります。夜明け前… それぞれの思い出朝焼けが薄暗い空から色づき始める頃、人々はそれぞれ大切な誰かへ何か特別なものを用意します。「あなたとの時間が幸せだ」というメッセージを書いたカードや、手作りのお菓子。そしてもちろん、新鮮なオレンジ。家族や友達、大切なパートナーへの愛情表現として、この日は多様性に富んだ祝い方が存在します。子供の思い出帳:成長する絆幼少期からこの日の意味合いや大切さについて教えられることも多く、小さい頃には友達同士で小さなお菓子交換なども行います。「これあげる!」という素直な言葉には、自分以外にも大切に思う誰かへ想いを伝える力があります。そして、大人になってからもその気持ちは変わらず続いていることでしょう。地域文化とのつながり:伝統的価値観日本各地には、それぞれ異なる文化的背景があります。その中でも、このようなお祝い事には地域独自のお祭りや行事との関連性を見ることができます。また、「春」を迎える季節感とも結びつき、新たなスタートへの期待感も孕んでいます。この時期、日本全体では花見など春ならではのお祭りも盛んになっていますので、人々がお互いへ配慮し合う精神とも相まって、とても良好です。香ばしいお菓子と仲間たち街中ではカフェでも人気の商品となっている「オレンジタルト」などのお菓子があります。これらは皆んなで楽しむスイーツとしてぴったり!どこかほろ苦く甘酸っぱい味わい。それによってより強固になる友情。分け合うことで生まれる新たな体験…。こうして共通する喜びが絆となって広がります。ある日の小道:交流と思いやりYour favorite café on a sunny afternoon, the rich aroma of coffee wafting through the air. You and your friend are sharing an orange-flavored dessert, laughing and reminiscing about old times. The simple act of enjoying a treat together creates a memory that lingers in the heart.結論:愛とは何か?"しかし、本当に愛とは何でしょう?単なる形式的なお祝いなのか、それとも人生という旅路の中で築き上げた深いつながりなのか?"This day reminds us to reflect on our relationships and the warmth they bring to our lives...

椅子の日(日本)の重要性と快適な生活への影響

「椅子の日」は、日本において特別な意味を持つ日であり、毎年10月6日に祝われます。この日は「座ることの重要性」を認識し、私たちの生活や文化における「椅子」の役割を再評価する機会となります。日本では、伝統的に床に座る習慣が根付いていましたが、近代化とともに椅子が普及し、その形態やデザインも多様化しています。この記念日が定められた理由は、日本国内で様々なスタイルの椅子が登場し、人々の生活様式が変わってきたことから来ています。特に江戸時代以降、西洋文化との接触が増え、椅子という存在は次第に一般家庭にも広まっていきました。そして今では、仕事場や家庭、公共の場など、多くのシーンで目にすることができるようになっています。静かなる調和:風景を彩る木製家具想像してみてください。秋風が優しく吹き抜ける中、一つの古びた木製の椅子があります。その表面には年月を経た深い色合いと温もりを感じさせる傷跡があります。この椅子はただの家具ではなく、人々とのコミュニケーションや思い出を紡ぐ大切な存在です。誰かがそこに座り、小さな茶碗を手に持ちながら、お茶を楽しむ姿も見えます。日本人は古来より、「和」の心を大切にしてきました。「和」とは単なる調和ではなく、人と自然との共存、さらには人同士との調和でもあります。この考え方は座り方にも反映されており、多くの場合、自分自身だけでなく他者への配慮から生まれるものです。家族団欒:懐かしい思い出ある秋の日曜日、その家族は食卓囲んで過ごしました。テーブルには色とりどりのお料理がお皿いっぱい盛られていました。笑顔あふれるその瞬間、一つ一つのお皿から立ち上った香ばしい香り。それぞれ異なる人生経験や感情を抱える家族全員が、一緒に時間を過ごすことで生まれる絆。しかし、その中心には必ずと言っていいほど「椅子」があります。「私のお気に入りだったあの青いクッション付きチェア…」「ああ!おじいちゃんだけしか使わない特別なイスだったね。」笑顔溢れる中で耳元ではこんな会話も聞こえてきそうです。未来への架け橋:デザインと言葉"スタイル"という言葉は多様性そのものですが、それによって私たちは自分自身表現しています。また、「居場所」でもあります。それぞれ異なるデザインや形状によって生まれる新しい風景、それこそが日本文化ならではだと思います。そしてそれぞれ背負うストーリーも…皆さん自身について考えてみてください。夜明け前… 新しい日の始まりNo matter what kind of chair it is, the essence of a chair lies in its ability to provide comfort and rest. As the first light of dawn breaks through the curtains, there’s a moment of stillness—before life rushes in again. Chairs become silent witnesses to our lives, each one echoing laughter, tears, and countless shared moments.親友と一緒! どんな出来事も忘れられないA memory from childhood appears as if it were yesterday...

柔道整復の日:日本の伝統と地域医療への貢献

柔道整復の日は、日本における伝統的な治療法である柔道整復術の重要性を認識し、その普及を目的とした特別な日です。毎年4月29日にこの日が定められ、全国各地で様々なイベントや啓発活動が行われています。柔道整復術は、日本古来の武道である柔道を基にした、骨折や打撲、捻挫などの外傷を手技によって治療する技術です。この施術は、痛みを軽減し、早期回復を促すために重要な役割を果たしています。和と癒し:身体と心の調和この日には、多くの場合、地域コミュニティで健康相談会や無料施術体験が実施されます。赤いカーネーションの鋭い香りが漂う中、専門家たちが患者一人ひとりに寄り添いながらその手技を披露します。「痛み」の声に耳を傾けること、それこそが真摯な姿勢と言えるでしょう。歴史的背景と文化的意義柔道整復術は日本独自の医療行為として長い歴史があります。江戸時代から始まったこの技術は、その後近代化されつつも日本文化の深層に根付いています。また、この日の設立背景には多くの先人たちによる努力や苦闘があります。「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣があった」というように、人々は自然との共生から学びました。その智慧こそが現在も生き続けていると言えるでしょう。身体への感謝:触れることへの愛情この日は「体験」を重視する場でもあります。地域住民や子供たちが参加し、自分自身のお身体について学ぶ機会となります。その瞬間、誰もが息を呑むような新しい発見があります。「私たちってこんなにも大切なんだ」と感じさせてくれるひと時です。また、「触れる」という行為そのものには心地よさがあります。それはまさしく人間同士だけではなく、生き物全般との深いつながりでもあるわけです。夜明け前…未来への希望柔道整復の日には、多くの場合、有名な柔道家や医療専門家による講演も行われます。「私たちは何故ここまでして続けているのでしょうか?」という問いかけから始まり、自身の経験談へと話題が移ります。そして参加者たちは、「これからどう変わっていくべきなのか」という未来への展望について真剣に考え始めます。このような交流は、新しい知識だけではなく、人々同士のお互いへの理解も深める素晴らしい場となっています。子供の思い出帳:次世代へ繋ぐ願い特別ゲストとして訪れた若手選手たちは、自身のストーリーを語ります。「最初は怖かった。でも今では仲間だ。」その言葉には、一緒に乗り越えたいという強固な想いや共感があります。地域密着型イベントだからこそ生まれる温かさ。それぞれ異なるバックグラウンドから集まった子ども達がお互いにつながり合う瞬間、それこそ未来への希望とも言えるでしょう。彼ら自身にも「気づき」の瞬間が待っています。結論:勝利とは何か?"しかし、勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?""私たちは一体どんな未来へ向かって歩んでいるのでしょう。" 過去から受け継ぎ、新しい世代へバトンパスすること、それこそ本当の意味で勝利と言えるのでしょう。この特別なお祝いの日々には、日本文化や歴史、その価値観すべて含まれていると思います。そしてそれぞれ、一人ひとりがお持ち帰りできる宝物になることでしょう。...

韓国のブラックデー:シングルを祝う特別な日

ブラックデーとは、韓国における特別な日であり、毎年4月14日に祝われます。この日はバレンタインデーやホワイトデーの後に訪れ、恋人がいない人々が集まり、互いの孤独を慰め合う日として知られています。歴史的には、この日には黒い服を着てジャージャ麺(黒いソースのかかった麺)を食べることが一般的です。これは失恋や未練といった感情を象徴し、その苦味は多くの人々が抱える孤独感と結びついています。悲しみの色:愛の喪失と共鳴する瞬間この日はまるで暗闇から差し込む一筋の光ような存在です。バレンタインデーにはチョコレートが贈られ、ホワイトデーにはそのお返しとしてキャンディや花束が贈られます。しかし、その後に訪れるブラックデーでは、「愛している」と言えなかったことや、「好きだったけど告白できなかった」過去を思い起こさせます。そして、多くの人々はその思い出に浸りながらジャージャ麺を楽しむという不思議な儀式へと参加します。夜明け前…孤独との対話昔、ある小さな町では、一組の恋人たちがいました。彼らは心から愛し合っていました。しかし、お互いへの想いやタイミングがずれてしまったため、結局告白することもなく関係は終わってしまいました。数年後、彼女は友達と一緒にブラックデーのお祝いへ向かうことになりました。その時、自分だけ孤立しているような気持ちになり、小さく笑みを浮かべながらも涙ぐんでしまったそうです。それでも友達たちと過ごす時間は心地よく感じました。この体験から得た教訓は、人生には孤独もあれば友情もあるということでした。子供の思い出帳:忘れ去られない教訓もう一つの物語があります。一人ぼっちだった少年は毎年この日になると思春期特有の悩みや寂しさを感じていました。それでも、小学校時代に好きだった女の子から手紙を受け取った記憶だけは鮮明でした。「あなたとの関係は私に特別な意味があります。」その言葉によって彼は一瞬、自分だけではないと思えたのでした。数年後、大きく成長した彼はいろんな経験と友情によって自身を癒す方法を学びました。そして今年もまた、この日のために黒服で街へ出かける準備中です。文化的交差点:愛憎入り混じる街角韓国文化では、このように恋愛について考える特定の日々があります。他にも「母の日」や「父の日」、「クリスマス」など多様なイベントがあります。それぞれの日には特有のお祝い方があります。また、日本文化でも同様にバレンタインデーやホワイトデーがあります。しかし、それとは異なるブラックデーは何か新しい価値観について考えさせてくれる存在です。この日は単なる失恋の日ではなく、多様性あふれる感情とそれぞれ違う視点から見つめ直す機会となります。哲学的考察:しかし、それでも「愛」とは何なのか?終わり行く冬との別れ際、人々はいっせいによぎります。「しかし、本当の愛とは何なのだろう?」例えばそれまで気づかなかった相手への深淵なる思慕、その行動一つひとつ背負う重荷、それとも叶わぬ願望への切なる想いや苦悩…。果たして失敗した出会いや別離が、新たな出会いや成長につながるのでしょうか?私たちはどんな形であれ、自身を乗り越えて新しい道へ進む勇気こそ求め続けています。...

アンゴラの青年の日: 若者を祝う特別な日

青年の日は、アンゴラにおいて非常に重要な意味を持つ祝日であり、毎年3月に祝われます。この日は国の将来を担う若者たちの力を称賛し、彼らの役割と貢献を再確認する機会です。青年の日は、1975年から続くこの国の独立戦争における若者たちの勇気や情熱を記念しています。特に、独立戦争では多くの若者が命をかけて国家解放運動に参加し、その結果としてアンゴラはポルトガルから独立しました。勝利の風:この地の名誉の旅その瞬間、銃声が鳴り響き、自由への渇望が空気中に漂った1980年代初頭。街中には若者たちが集まり、その目には希望と決意が宿っていました。彼らは自らの未来を切り開くため、祖国アンゴラを背負い上げる英雄となった。その日はまさに青年の日だった。夜明け前…時代は変わっても、その精神は受け継がれています。青年の日には全国各地で様々なイベントやセミナーが行われ、新世代たちが集結します。この日、多くの場合音楽や舞踊など文化的な行事も取り入れられ、人々は互いにつながりあいます。「私たちは過去から学び、新しい未来へ進む」というメッセージが響き渡る中、人々はいっそう団結し、この特別な日を祝います。子供の思い出帳昔から多くのお祝い事では、美味しい料理や飲み物で人々を迎える習慣があります。家族や友人と共に過ごす時間、その暖かさこそが人生最大の宝物なのです。この日の料理には伝統的なものからモダンなアレンジまで様々あり、「ムカバ」と呼ばれるトウモロコシのお粥や、「カスソーレ」と呼ばれる魚料理などがあります。そして何よりも甘美なる「クルダ」を楽しむことで心温まるひと時となります。青春への道:挑戦する心青年の日にはまた、多くの場合学校で特別授業も設けられます。それぞれ異なる職業について学び、自身のキャリア選択について考え直すチャンスです。「私たちはそれぞれユニークだからこそ価値ある存在なのだ」というメッセージは、多くの場合彼ら自身によって語られることになります。このような教育プログラムによって彼ら自身も成長し、一層意欲的になってゆきます。希望という名の灯火"希望"とは何でしょうか?それは目標達成への強い意志でもあります。また、それだけでなく時として困難にも直面します。しかし、それでも希望という名のお守りこそ、不安定さゆえに必要不可欠なのです。そしてその灯火はいつまでも消えることなく輝いていることでしょう。未来へ繋ぐ架け橋として最後になりましたが、この青少年活動によって作られるネットワークや連携こそ未来につながる架け橋と言えるでしょう。そして毎年この日になると新しい才能達とも出会うチャンスがあります。その結果、新しいリーダーシップスタイルや政策形成への貢献など、高齢世代とのさらなる協力関係へ発展していきます。そのような相互作用によって国家全体としてより良い方向性へ進化してゆくのでしょう。Coda: 時代遅れとは何か?永遠不滅な精神よ!"しかし、本当に自由とは何でしょうか?それぞれ異なる価値観・背景・理想—果たしてこれまで手探りだった道筋上で見えている光景だけなのでしょうか?いや、それ以上です。我々一人一人、市民社会全体として持つ責任感(地域連携)—それこそ真実なる解放ではないでしょうか。" ...

春の高山祭 – 日本の伝統行事を体験しよう

春の高山祭は、岐阜県高山市で毎年4月に開催される伝統的な祭りです。この祭りは、約400年以上の歴史を持ち、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。高山地域の人々にとって、この祭りは単なる地域イベントではなく、彼らの文化やアイデンティティを象徴する重要な行事です。舞い上がる桜と豪華な山車春風が吹き抜ける頃、高山市には色とりどりの桜が咲き誇ります。そして、その中を華麗に彩るようにして山車が街を巡ります。これらの山車は、精巧な彫刻や装飾で飾られたもので、それぞれに独自の物語や意味があります。たとえば、「天狗」と呼ばれる神様が乗った山車や、「観音様」が描かれたものなど、多彩な姿で私たちを魅了します。夜明け前…光と音楽が交錯する瞬間祭りの日、夜明け前から人々はそわそわとし始めます。街中にはドラムや笛の音色が響き渡り、そのリズムに合わせて人々は踊り出すかもしれません。この瞬間、まさに魔法がかかったようになります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々を一つにします。歴史的背景:受け継がれる文化春の高山祭は元々、農作物への感謝や豊作祈願から始まりました。その起源は1615年まで遡ることができ、高山市内で行われた「高山城」の守護神である「八幡神社」に関連しています。当時、高山市民たちはこの神社へ感謝するために集まり、それぞれ自慢の商品や特産品を持ち寄ったと言われています。子供たちのおもちゃ箱…若者によって繋げられる未来今日では、この伝統行事には多くの若者も参加しています。それぞれ自分自身のおもちゃ箱から新しいアイデアを取り出し、この古くから続く文化を新鮮さで満たそうとしているようです。「若者こそ未来」と言われますよね。彼らによって、新しい風景、新しい物語、新しい響き方へと変化していくこのお祭り。それでも根底には昔ながらのおまつりごとの心があります。地元コミュニティとの結びつきこのお祭りでは地域全体が一体となります。住民同士がお互い助け合いながら準備し、大切なお客様を迎えるため心温まる料理やお土産品も用意します。また、お土産屋さんでは地元特産品である飛騨牛肉や味噌など、美味しい食材も並びます。このような交流こそ、本来のお祭り本来あり方でしょうね。古びない記憶…大切な思い出として刻み込まれてゆく 何年経っても、人々は春になると思い返すことでしょう。「あの日」「あその時」という記憶。本当に特別な経験だったと思うことだろうと思います。一緒になって笑った友達、一緒になって踊った仲間。そして、その全てによって大切な思い出帳として記録されてゆくことでしょう。それこそ真実なる歴史なのです。哲学的考察:伝承とは何か? さて、この春の高山祭について考える時、「伝承とは何か?」という問いかけになります。ただ単なる過去から引き継ぐものなのか、それとも未来へ向けて育む種なのか…。私たちは日常生活だけではなく、自分自身以外にも大切なお宝について感じ考え続けていることでしょう。その瞬間瞬間こそ、小さなお宝なのですね。...

エジプトの聖マリアの記憶:正教会の伝統と信仰

エジプトにおける聖マリアの記憶は、正教会にとって非常に重要な意義を持ちます。聖マリアはキリスト教の中心的な存在であり、特に東方正教会では彼女の神聖さと母性が特別視されています。エジプトでは、彼女がイエス・キリストを産んだことによって人類に救いをもたらしたという信仰が根強く、そのため多くの巡礼者が彼女を讃え、祈り捧げる場として古代から崇められてきました。この地では、古代から続く伝統や文化が息づいています。紀元前3000年頃から栄えたこの土地には、多神教の宗教観や様々な神々への崇拝が見受けられました。しかし、キリスト教が普及するにつれて、人々は新しい信仰へと目を向け始めました。この過程で聖マリアは重要な位置を占め、その記憶は時を経ても色あせることなく受け継がれています。愛と奉仕:聖なる母としての姿人々は聖マリアを「慈愛なる母」として称えます。その存在は、希望と癒しの象徴でもあります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように、人々の日常生活には常に彼女への敬愛があります。特に難しい時期には、家族やコミュニティ全体で彼女への祈りが捧げられることがあります。夜明け前…信仰との出会いある静かな夜明け前、小さな村で一人のおばあさんが静かに祈り続けていました。彼女は、自身の健康や家族への思いだけでなく、全ての村人たちにも幸福を願っていたのでした。その瞬間、「お母さん」と呼ぶ子供たちへの思いや愛情はいかばかりだったでしょうか。まるで星空から降る光そのものように、その熱意と感情は周囲へ広まってゆきました。歴史的背景:初期キリスト教徒たちエジプトで最初期キリスト教徒たちは迫害されながらも、それでもなお信仰心を失わず奉仕し続けました。これこそが聖マリアへの深い敬意や感謝につながったと言えるでしょう。当時、多くの人々が苦しみながらも希望を求めていた時代、この地では多くの場合「アッシジ・フランチェスコ」など偉大な信者たちによって支えられていました。子供たち思い出帳:学び舎として現代でも、この地域には幼少期から伝承される数多くのお話があります。それぞれのお話には必ずと言っていいほど「聖マリア」が登場します。「彼女のお陰で勇気づけられた」「困難な状況でも守護された」という経験談も多く聞かれます。このようなお話は世代を越えて受け継ぎつつ、新しい世代へ知恵や価値観として浸透しています。祭典の日:共同体との結束毎年行われる祭典の日には、多くの人々が集まり、一緒になって祝い事や行事ごとにも参加します。その日になると、お祝いムード漂う村全体には美味しい料理や華やかな飾り付け、美しい歌声など、それこそ五感すべてがお祝い一色となります。そしてその中心にはいつも『聖なる母』がおります。この日の空気感こそ、人々同士のでき得ない絆そのものなのです。文化的影響:アートとの融合"芸術作品にも根付いた不変なる姿" 様々な芸術作品では、人間像だけでなく絵画にも描かれる形となりました。それぞれ異なる解釈とは言えど、その表現方法には共通する部分も見受けられます。また、多様性ある文化交流によって形成されたこの土地ならではのお祭りとも言えるでしょう。それぞれ異なる文化背景でも共通点とも呼べるものがあります。それこそ”喜び”なのです。「自分自身より他者」を考える姿勢、それこそ善良さへの奉仕精神こそ未来へ引き継ぐ価値観なのです。」 "未来へつながる旅路" ("哲学的問い" ) "しかし、この旅路とは何なのでしょう?それとも単なる歴史上のできごとか?実際私達それぞれどう感じ取り次世代へ送り届けているのでしょう。" 私達自身今後何度振返ろうとも決して忘れてはいないこと、それぞれ他者について考える機会こそ大切だと思います。この精神こそ時間軸上どんな境遇・状況下でも永遠不滅だと思います。そしてまた新しい発見・再確認となれば尚更素敵ですね!" ...

SOSの日(タイタニック号の日)を振り返る: 意味と歴史

毎年4月15日は、「SOSの日」または「タイタニック号の日」として知られています。この日、1912年に起こった悲劇的な沈没事故を記憶するためのものです。タイタニック号は、当時世界最大の豪華客船として誇り高く航海を始めましたが、その運命は不幸にも氷山との衝突によって変わりました。この事故で約1500人が命を落とし、残された者たちの心には深い悲しみが刻まれました。この出来事は、海上安全に関する国際的な規制や法律の見直しを促進することとなり、航行中の通信技術や救助体制の重要性が再認識される契機となりました。「SOS」という信号も、この悲劇から多くの教訓を学ぶ中でその重要性が増した象徴的な存在です。特に、「SOS」は緊急事態を表す国際的な信号として広まり、多くの命を救う手助けとなっています。運命の夜:氷山との出会い1900年代初頭、豪華客船という夢が現実になろうとしていた時代、人々は新しい時代への期待に胸を膨らませていました。その中でも特別な存在だったタイタニック号。青空の下、大西洋へ向けて出港した彼女は、「沈まない船」として名声を得ていました。しかし、その夜空には不穏な影が忍び寄っていた—凍えるような寒さと静寂。そして、不意に現れた氷山!それこそが彼女にとって避けられない運命だったのでしょう。その瞬間、人々は何か異変を感じました。甲板上では赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、歓声や笑顔で溢れていた空間も、一瞬で凍りつきました。「衝撃音!」誰もが息を呑んだその刹那、新しい夢から目覚めさせられることになるとは…。子供たちのお話:響く悲しみある小さな村では、この日の出来事について語り継ぐ伝統があります。「あの日、お父さんたちは大きなお船へ乗って行ったよ。でも戻ってこないんだ…」小さな子供たちがおばあさんから聞いた物語。その言葉には重みがあります。それぞれのお話には愛する家族への思いや無念さが込められており、その心情は世代を超えて受け継がれているかもしれません。「お父さんやお母さんも、大きなお船で旅立ったことあるかな?」という疑問。小さいながらも大きな期待感と恐怖感。それでも、お話は常に明るい未来へ繋げようとしている—「だから、大切なのは今なんだよ!」そう、おばあさんは微笑むことで子供たちへ安心感を与えます。この温かさ、それ自体もまたこの日による教訓なのです。冷たい水面:歴史的影響時折聞こえてくる波音、それすら冷たい水面下では溺れる人々の叫び声と共鳴しています。その姿勢なしには、新しい海上安全基準も生まれてはいませんでした。「我々はいずれ必ずより良い未来へ進む」と、多くの国々で結束された結果です。この事故後、安全対策など様々な改良点が導入され、一層厳格化されました。そしてそれ以降、多くのお知らせシステムやデータベース管理技術等も普及しました。それだけではなく、人道主義的観点から見ても、この日は単なる記憶だけではなく希望とも結びついています。SOS信号:緊急性と希望SOS信号について考える時、それ自体に深淵なる意味合いがあります。「S・O・S」、ただただ簡潔ですが、それこそ緊急事態への呼びかけ。しかし同時に、それぞれ私たち一人ひとりにも共通するメッセージとなっています。「助けて」という声、生存への切実なる願望。それぞれ異なる背景や文化圏でも共有できる普遍的メッセージでもあるんですね。そしてこのメッセージ、有名になったきっかけとなった物語こそ1915年以降多く浸透してゆきます。今度新しい世代にも忘れることなく伝え続けたいものです。哲学的問い:勝利とは何?しかし、勝利とは何でしょう?ただ過去全般と思われる時間軸なのかもしれません。また別角度から見るならば、生存者自身、自身や遺族達—共通点とも言える土壌と思う方程式。ただ過去を見ることになる場合だけじゃなく、新しく蒔かれる種とも言えますね。そのため4月15日は決して単純無二トピックとは限らず豊かな経験そのものと言えるのでしょう。一人ひとり意味付けできる存在。それ故、この日ほど重要と言われています!思えば非常に深遠ですが、日本全国どんな場面でも心温まるエピソード生成できますね!来年度以降楽しみにしております!!さて本当にあなた自身どう考えますでしょうか?次回新しく訪れる可能性はいろんな広報案内登場し続けそうですね!それ自体大変魅力あります!!希望持ちなさい皆様方!!...