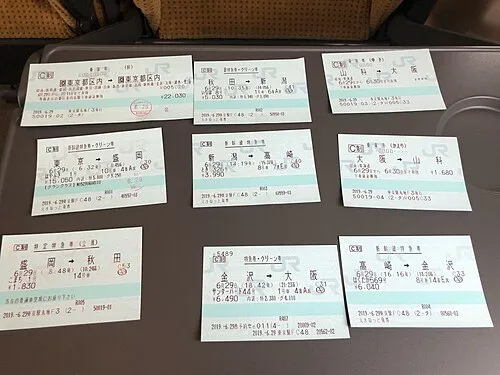

2024年 - JR北海道根室本線の富良野駅 - 新得駅間が最終営業。翌4月1日廃止。

3月31 の日付

12

重要な日

100

重要な出来事

316

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

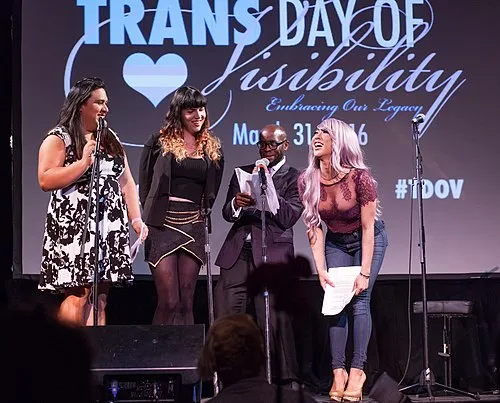

国際トランスジェンダー認知の日の重要性と意義

国際トランスジェンダー認知の日(International Transgender Day of Visibility)は、毎年3月31日に世界中で祝われる日です。この日は、トランスジェンダーコミュニティの存在とその権利を認識し、彼らが直面している問題や課題について社会全体に広く知らせることを目的としています。最初にこの日が設けられたのは2009年であり、その発起人は米国の活動家ラヴェン・サンプソンでした。彼女はトランスジェンダーの人々が社会からどれほど不当に扱われているかを訴え、この特別な日を通じて visibility(可視性)の重要性を強調しました。この日は、単なるお祝いではなく、多くの地域で依然として差別や暴力にさらされているトランスジェンダーの人々へのサポートを示すための日でもあります。様々なイベントやキャンペーンが行われ、メディアでも取り上げられ、多くの場合には教育的な活動も行われています。また、この日は自分自身をオープンにすることへの勇気や、それによって得られる自由についても考える時間となります。勝利の風:この地の名誉の旅3月31日、その日はまるで春風が吹き抜けるように感じます。その中には、自分自身になろうと奮闘する人々への希望と勇気があります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったその瞬間、街中では誰もがそのエネルギーを感じ取っていました。さまざまな色合いで表現された旗が風になびき、人々は手を取り合って共鳴します。この日の意義は何か?それは私たち一人一人が心から他者とのつながりを求め、自分自身になろうともがいているからです。夜明け前…歴史的には、トランスジェンダーコミュニティは長い間隠れた存在でした。しかし、一部では静かな闘争の日々もありました。1970年代末頃から始まったLGBTQ+運動では、その声高な主張によって次第に世間にも受け入れられるようになりました。その過程には多くの犠牲者もいましたし、「夜明け」は容易には訪れませんでした。それでも、一歩一歩進むことで道筋を切り開き続けました。「見える」ということこそ、本当の商品なのです。そして今、その日の明かりを見ることのできた私たちは、新しい道標となります。子供の思い出帳子供時代、私は「普通」とされる枠組みから外れていた自分自身に対する違和感を抱えていました。それはまるで黒板に描かれた白線上でバランスボールに乗っているような感覚。しかし、大人になるにつれてそんな思い出帳にも光射す瞬間があります。それぞれ異なる物語ですが、「あなたはあなた」であるべきだというメッセージだけはどこへ行っても響いています。そして今日、この国際トランスジェンダー認知の日によって、多くのお子さんたちにも同じ想い出帳を書く機会があります。「あなたなら大丈夫」と背中を押してあげたい。皆それぞれ違う色合いや形状なのだから。文化的背景:多様性という名のお祭り国際トランスジェンダー認知の日には、多様性というテーマについて語られることもしばしばあります。この多様性とは、人種、民族性、宗教などさまざまな側面から成り立っています。また、日本国内でも近年増えているLGBTQ+関連イベントなど、日本独自として文化的要素との融合によってより多彩なお祝い方があります。そのため地域ごとの特色ある活動として演劇やアート展示など数多く企画されています。"しかし、本当につながるとは何なのだろう?""我々一人ひとり、その小さな声」を響かせ続けることで世界はいかに変わりゆくだろう?" 結論:新しい時代へ向けて今後ますます進化してゆく時代。この記念日は決して終わったものではなく、それどころか新しい希望への道標とも言えるでしょう。我々各自がお互い理解し合えるよう努め、新しい地平線へ向かうべきです。しかし、それとは何でしょう?単なる言葉以上なのでしょう。それとも大海原へ漕ぎ出す船なのかもしれません......

トランスジェンダーコミュニティを祝う日:理解と共感を深める

現在生きているトランスジェンダーコミュニティの人々を祝福し、彼らが直面している差別の現状について認知を高めることは、私たちの社会における重要なステップです。この日は、トランスジェンダーの権利向上や多様性の尊重を促進し、彼らが抱える課題について深く理解するために設けられました。私たちは、このコミュニティが持つ強さと美しさを称賛し、それに対する偏見や差別への抵抗を示す必要があります。歴史的に見ても、多くの国でトランスジェンダーの人々は不当な扱いを受けてきました。かつて、彼らは法律的にも社会的にも無視され、その存在すら認識されないことが多かったです。しかし、時代が変わりつつある今、私たちはその意識を変革していく使命があります。彩り豊かな羽根:誇り高き表現この日には、多くの場合パレードやイベントが行われます。参加者はカラフルな服装やメイクで自分自身を表現し、その姿はまるで鮮やかな羽根を持った鳥たちが空中で舞うようです。「この瞬間、自分自身でいられることこそが一番素晴らしい」と感じる人々。その笑顔と共鳴する音楽には、人々の希望と勇気が込められています。夜明け前…新しい時代への扉思えば、この運動は「夜明け前」の静寂から始まりました。トランスジェンダーという言葉すら一般には知られていない頃、多くの人々は自分自身を隠すしかありませんでした。しかし、小さな声から始まった抵抗運動は次第に大きな波となり、一つ一つのアクションや発言によって社会全体に影響を与えるようになりました。例えば1998年11月20日は、「トランスデイ・オブ・レメンバランス」と呼ばれ、暴力によって命を奪われたトランスジェンダーの人々への追悼の日として知られるようになりました。子供の思い出帳…未来へ引き継ぐ想い子どもたちもまた、この祝日に参加します。若者たちは、自身も含めて多様性と共存する未来について考えています。「お父さん、お母さん、私は私だよ」と言える勇気。それこそが未来につながります。そして、この思い出帳には希望だけではなく、苦悩や葛藤も刻まれているでしょう。それでも、その苦難こそ本当のお互い理解できる架け橋になるかもしれません。色鮮やかな絆:コミュニティとの連帯感さらに、この日は単なる祝い事ではなく、一緒に戦う仲間意識も強調されます。地域社会全体で手と手を取り合う光景を見ることで、「一緒なら何でもできる」という感情が広まります。この連帯感こそ、大切なのです。一歩踏み出すことで、新しい道筋へ進む準備が整います。そして、それぞれ異なる背景や文化から集まった人々との交流によって、お互い理解しあえるチャンスとなります。新しい風:希望へ向かう旅路The winds of change are upon us. 現在、生きている世界中どこでも、多様性への理解は少しずつ広まりつつあります。しかし同時に差別も根強いため、「今後どうなるか」という問いへの答えはいまだ模索中です。この日には、自分自身だけではなく他者とも繋げ合う重要さがあります。他者との共存によって初めて平和な世界へ近づいてゆくのでしょう。哲学的問い…真実とは何か?A question lingers in the air: What is truth? 自分自身として生きること、それ自体に果たして意味はあるのでしょうか?それとも周囲との関係性からその価値を見るべきなのか?結局、人とは何なのでしょう?ただ過去だけではなく未来にも続くこの物語——それぞれ異なる色彩を持ちながら編み上げる美しいタペストリー。それぞれ違った役割ながら、一緒になることでひとつになります。この道筋こそ大切なのだと思います。...

オーケストラの日とは? - 日本の音楽文化を楽しむ

毎年、オーケストラの日が訪れることで、日本の音楽文化に対する理解と愛情が深まります。この特別な日は、全国各地でさまざまなオーケストラ演奏会やイベントが開催されることを通じて、クラシック音楽の魅力を多くの人々に伝えています。特に日本では、この日を祝うために、さまざまな団体や学校が参加し、地域社会との結びつきを強化する機会となっています。響き渡る旋律:オーケストラの日の歴史オーケストラの日は、日本国内で2009年に設立されました。この日は毎年10月7日に定められ、多くの場合、この日には日本全国で無料または低料金でオーケストラ演奏が行われることから、多くの人々が気軽に足を運ぶことができます。日本では、古くから音楽は人々を結びつける重要な要素であり、とりわけ西洋音楽が入ってきた明治時代以降、その影響力は絶大です。それ以前にも、日本には多様な伝統音楽や民謡があります。それらと西洋音楽との融合によって新たな形態の芸術表現も生まれました。例えば、大正時代にはジャズなども流行し、それまでとは異なるリズムやメロディーが日本人にも受け入れられるようになりました。そうした背景から、日本独自のスタイルを持つオーケストラも形成されていったわけです。メロディとハーモニー:心揺さぶる瞬間その日の朝、街中には高揚感漂う雰囲気があります。「今日は何か素敵なことが起こりそうだ」と誰もが期待していることでしょう。赤いカーネーションの鋭い香りと太鼓の深い音色、人々は共鳴し合うように集まり、その目線は遠くステージへ向かいます。壮麗なる舞台裏…各地ではプロフェッショナルからアマチュアまで、多様なオーケストラグループによって演奏会が企画されています。その準備風景には熱気があります。「私たちもこの一部になりたい」と思う若者たち、緊張感漂う中高生たち、自分たちだけではない「仲間」がいることへの喜び…。そんな彼らのお互いへの信頼感と愛情、それこそが共演という特別な瞬間を生む源となっています。子供たちへのメッセージ…また、この日は未来を担う子供たちにも重要です。学校単位で参加するイベントなどでは、「今日私たちは一緒に夢見るんだ!」というメッセージ性があります。彼ら自身も舞台上でパフォーマンスすることで、自信や達成感を感じ取ります。「君もできる!夢じゃない!」というエネルギッシュな言葉。一緒になって奏でてみたいと思わせる日、それこそがお祭りなのです。市民との交流…The connections made through music transcend boundaries. オーケストラの日には、市民とも直接触れ合える機会があります。「どうだった?」「最高だったよ!」そんな言葉と共に笑顔あふれる光景、人々は分かり合える喜びを見出す瞬間でもあるでしょう。また、大道芸人やパフォーマンスアートなど周辺イベントとも連携し、新しい形態としてお互いを刺激しあいます。Cultural Exchange: 日本独自性と国際的視野This day serves as a reminder of the importance of cultural exchange. 日本国内だけでも多彩な地域ごとの特色ある民族楽器やスタイルがあります。それぞれのお祭りごとによって特徴的なお囃子(おばやし)があり、そのリズム感覚こそ日本独自。しかしながら、西洋クラシックとも交じれば、「新しい何か」が産み出されます。それぞれ異なる文化背景から織り成される「共通言語」としての音楽。この日、その国際的視野について考える契機となります。The Rhythm of Peace: 音楽と言葉なしでもつながれる心"Sometimes, words are not enough." その瞬間、人々はただただ聴いている。それぞれ心地よさ感じたりドキドキしたり…。世界各国さまざまな民族衣装・文化紹介ブースなど、お互いもっと知ろう!と思わせる工夫満載。そのバックグラウンドには長年続いてきた平和への願いや希望も宿っています。The Future Awaits: オーケストラの日から広げよう未来へYour future is worth every note played...

耳の日を楽しもう!春休みに家族で参加できる音楽イベント

2007年、日本オーケストラ連盟は特別な日を設けることを決定しました。それが「耳に良い日」です。この日は毎年、春休み期間中に設定され、家族揃って音楽の楽しさを共有する機会となっています。語呂合わせ「み(3)み(3)に一番」「み(3)み(3)にいい(1)ひ」は、耳で音楽を楽しむことの重要性と、それが心や体にもたらす好影響を示唆しています。これはただの遊び心ではなく、音楽が持つ力について考えるきっかけでもあるのです。メロディの調べ:音楽が結ぶ絆春の日差しが柔らかく降り注ぎ、街は色とりどりの花々で彩られます。その中で、「耳に良い日」が近づくにつれて、多くの親子たちがワクワクとした気持ちで胸を膨らませる様子が目に浮かびます。この日は単なるイベントではなく、家族同士や地域社会との絆を深める特別な瞬間なのです。夜明け前…音楽への扉かつて、日本各地では、祭りや祝い事には必ずと言っていいほど音楽が伴いました。太鼓の重厚な響きや笛の清らかなメロディは、人々の日常生活に彩りを添えていました。「耳に良い日」は、そのような古き良き時代への回帰でもあるでしょう。時折聴こえる金管楽器の高らかな調べは、新たな希望と共鳴しながら、人々を魅了します。子供の思い出帳:初めて触れるクラシック親子揃って参加するこのイベントでは、多くの場合、子供たちは初めて本物のオーケストラを見る経験をします。ステージ上には美しい衣装をまとった演奏者たちが立ち並び、その背後には煌びやかな照明によって浮かび上がる楽器があります。「この弦楽器は何?」と興味津々で聞いてくる子供達。それぞれの質問には丁寧に答えながら、大人もまたその瞬間から新たな発見があります。共鳴する心:家族との交流会場内には笑顔あふれる観客たち。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんまで、一緒になって素晴らしい演奏に耳を傾けています。そして、「あ、この曲知っている!」という声も聞こえてきます。そんな何気ない瞬間こそ、「耳に良い日」の本当の魅力なのです。この日のためだけにつくられたプログラムもあり、一緒になって手拍子したり歌ったりすることで、更なる親密感が生まれます。風景画:日本文化との融合実際、このイベントでは日本独自のお囃子や民謡なども取り入れています。そのため、西洋クラシックだけでなく、日本文化とのコラボレーションも感じ取れるでしょう。「伝統的なお囃子」と「モダンなオーケストラ」、この二つは異なる要素ですが、一緒になることで新しい風景画(ビジョン)が描かれてゆきます。まさしく相互作用による美しさです。結論として…何故私たちは音楽とともに生きる?しかし、私たちは問い続けざるを得ません。「音楽とは一体何なのだろう?」それはただ過去への郷愁なのか?それとも未来への希望なのでしょうか?「耳」に与えるもの、それは身体的な健康だけではなく、「心」を癒すものでもあります。「耳に良い日」を通して、多くの人々がお互いにつながり、新しい発見へ導かれてゆくことこそ、本当に価値あることなのです。そしてその価値とは、一言では語れないほど深遠で広大なのでしょう。...

エッフェル塔落成記念日:歴史とその魅力

エッフェル塔の落成記念日は、1889年3月31日にこの壮大な構造物が公式に完成したことを祝う特別な日です。この記念日は単なる出来事以上のものであり、フランスの技術革新と文化的な誇りを象徴しています。1870年代から1880年代にかけて、フランスは産業革命を経て急速に発展し、国際的な舞台でその存在感を強めていきました。その中でエッフェル塔は、「万博」のために建設され、この時代の技術力と美学を体現するものとなったのです。光輝く金属:エッフェル塔がもたらす希望その瞬間、誰もが息をのんだ。1889年3月31日、その日、パリの空にそびえ立つ鉄骨構造物は、新しい時代への希望を照らし出しました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、多くの人々が集まってこの偉大なる瞬間を見守っていました。高さ300メートル以上にも及ぶこのタワーは、その美しさだけでなく、当時としては前例のない建築技術でも話題となりました。エッフェル塔は設計者グスタフ・エッフェルによって手掛けられ、その斬新なデザインは当初多くの批判にもさらされました。しかし、彼は信じ続けた。「私たちは未来へ向かう航海者だ」と。最終的には彼自身も驚くほど多くの賛美と称賛を受けることになりました。それまで建築されたどんな構造物とも異なる独自性、このタワーこそが近代パリやフランス全土へ贈る偉大なるメッセージとなったわけです。夜明け前… 新しいパリへの期待1890年代にはすでに観光名所として名声を博していたエッフェル塔ですが、それだけではありませんでした。この地は数々の歴史的事件や文化的潮流が交差する地点でもありました。例えば、このタワーから眺める景色には、美しいセーヌ川やノートルダム寺院など、多くの日常風景があります。そしてそれこそが、人々の日常生活とも結びついていたのでしょう。また、この期間中には多くのお祭りやイベントも開催されました。特に1900年にはパリ万国博覧会という一大イベントも控えており、人々は期待感で胸躍らせていました。そのような文化的交流こそ、この地で何世代にもわたって築かれてきた友好関係や理解へ繋がる要素だったと言えるでしょう。子供たちと共に過ごした思い出帳今では世界中から訪れる観光客で賑わうこの場所ですが、一方ではロマンチックな思い出が詰まった場所でもあります。「子供たちとの散歩」や「恋人とのデート」など、多様な思い出帳が積み重ねられています。その瞬間、その場面、その時間、それぞれ異なる感情と思い出によって彩られる場所なのです。"愛する人との約束" 「ここから永遠に一緒だよ」と誓ったカップルも多かったことでしょう。また、多くの場合、大切な人との絆をご確認いただけます。それぞれ異なるストーリー、それぞれ異なる夢。それこそがこの塔がお持ちする神秘なのかもしれません。風景画:百年後も変わらぬ姿勢 百年以上経過した今なお、この素晴らしい構造物を見ることさえできれば、その影響力と魅力について再確認できます。そしてそれこそ、「未来への道」を示している証拠でもあります。この地から見える夜景、それぞれ目映ゆい瞬間、一度味わえば忘れることなんてできませんよね?ひっそり語る歴史:民族意識と平和への願望 さらに興味深い点として、この都市自身、人々によって変化し続けています。戦争によって引き裂かれてしまった時期さえあれば、また復興へ向かう姿勢さえ見せています。「どうして戦争ばかりなのでしょう?」そんな問いすら浮上します。しかし歴史とは不確実性そのものなのでしょう。この地球上で共生した記憶全体への理解という点ではある意味通じ合っています。一つ一つ積み重ねながら、人類共通項へ導いているとも言えるでしょう。未来を見る目:モニュメントとして生き続けるタワー 1899-1935: アーチ型ケーブルカー登場 - 人々との距離縮め友情育む場面多発! 1957: 人工衛星発表 - 宇宙探査時代到来! エッフェル塔上空より放送波発信! Pierre de Montreuil: SOS Earth Project 1998: 地球環境問題啓蒙活動開始! 一緒になろうよ、と呼び掛け続行中…。 それこそ夢!」 Tower of Peace: 誰も踏み入れることなくただ立ち尽くす 安息 願望(2020)マインドセットへ求愛継承中… 新しい問い : 勝利とは何?ただ過去?それとも未来への道標?」 ...

エッフェル塔の落成式:パリの象徴としての誕生

1889年、明治22年のこの日、フランス・パリにおいて、シャン・ド・マルス公園に立つ壮大なエッフェル塔の落成式が行われました。この塔は、当時としては世界一高い建物であり、その高さは約320メートル。フランス人技師ギュスターヴ・エッフェルによって設計され、1889年のパリ万博に合わせて建設されたものです。彼の独創的なアイデアと技術力が結実した結果、この鉄製の巨人が誕生しました。エッフェル塔は、その華やかな姿だけでなく、人類の進歩を象徴する存在としても重要です。19世紀末という時代背景を考えると、産業革命による技術革新や都市化が進行していたことからも、その意義は計り知れません。この巨大な構造物は、人々に新たな可能性を示し、未来への道筋を切り開いたと言えるでしょう。金色の光:モニュメントへの祝福その日、パリには晴れ渡った青空が広がり、多くの市民や観光客が集まりました。「ドン!」という音と共に、大砲から放たれた煙火が空を彩ります。赤や青、金色の閃光が、一瞬で周囲を明るく照らし出した瞬間、多くの人々は息を飲み込みました。その雰囲気はまるで祝祭の日そのものでした。かすかに香る花々とともに舞う風、それとは対照的に鉄製部分から発せられる冷たい感触。その温度差さえ感じながら、人々は自分たちが目撃している歴史的瞬間について語り合いました。この美しいタワーを見るためには、多くの日数や苦労もあったことでしょう。しかし、その努力全てが報われる瞬間でした。夜明け前…希望と夢「本当に実現できるんだろうか?」「この大きな構造物には何か特別な意味があるようだ」 子供たちはそれぞれ夢中になって目撃した事実について話し始めます。「あれってどう作ったんだろう」「高さ320メートルってどんな感じなんだろう」と無邪気に質問します。それこそ未来への希望そのものです。その眼差しには、大きな期待感と冒険心が宿っています。そして、この巨大建造物こそ、その冒険へ導いてくれる存在なのです。子供たちの日記:新しい世界への窓The children's notebooks, filled with sketches of the Eiffel Tower, served as a reminder of the indelible mark this monument would leave on future generations. "When I grow up, I want to build something like that," one child wrote, encapsulating dreams that stretched beyond the horizon. The excitement surrounding the tower’s inauguration was not limited to Paris alone. News spread like wildfire across borders and oceans...

マルタの解放記念日を祝う:歴史と文化を感じる特別な日

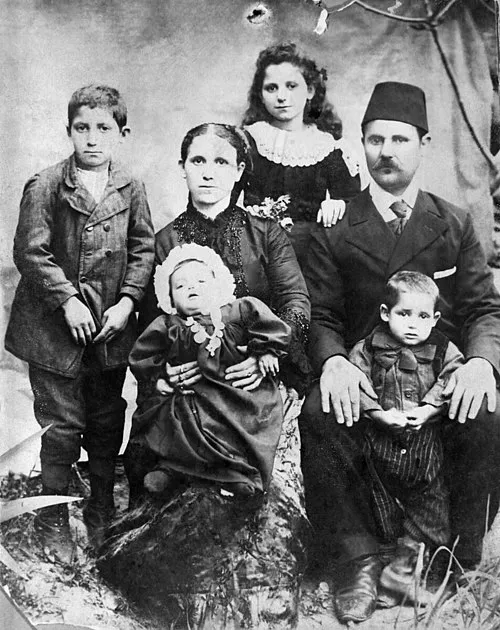

解放記念日、マルタ語で「Jum il-Liberazzjoni」と呼ばれるこの特別な日は、1943年9月8日にナチスの占領からマルタが解放されたことを祝う重要な歴史的出来事です。この日は、二次世界大戦の激しい戦闘の中で犠牲になった多くの人々を思い出し、自由と独立を勝ち取るために戦った全ての人々に敬意を表します。解放記念日は単なる歴史的な出来事を超え、マルタ国民が共有するアイデンティティや誇りに深く根ざした日でもあります。1940年代初頭、ヨーロッパはナチスドイツによる侵略と占領で揺れていました。特にマルタはその地理的な位置から戦略的重要性を持ち、多くの激しい空襲と海上封鎖にさらされました。1942年から1943年まで続いた「マルタ攻撃」は島民たちに大きな苦痛をもたらしましたが、それでも彼らは決して屈することなく、自らの運命を自ら切り開こうとしました。1943年9月8日、連合軍による反攻が成功し、ナチスから解放されました。この瞬間こそが長い暗闇から抜け出す光明となり、その後の独立への道筋ともなりました。そのため、この日はただ単に歴史的な記憶として留まるだけではなく、それぞれの心に深い意味合いを持つものとして語り継がれています。自由への渇望:青空へ舞う希望あの日の青空には、人々の心情という風が吹いていたことでしょう。街角では子供たちが笑顔で駆け回り、大人たちは感動で涙ぐんだかもしれません。赤や白で装飾された家々には光輝く色彩があり、その背後には希望という名の歌声があります。「自由」という言葉はまさに、この日の象徴でした。夜明け前…悪夢との格闘しかし、その影には何百という夜と不安が隠れていました。爆弾落下音や警報機音、生死を分ける緊張感…それはまさしく悪夢でした。それでも人々は決してあきらめず、お互い支え合いながら生き延びてきました。一世代分にも及ぶこの苦難の日々は、「我慢」や「団結」の意味も教えてくれたようです。子供の思い出帳:祖父母から受け継ぐ物語今では高齢者となった方々は、自身のおじいさんやおばあさんから聞かされた昔話としてその時代を語ります。「私たちは恐怖よりも希望を見るよう努力した。」そんな彼らのお話には色濃く残る教訓があります。その世代間交流こそ、この国民行事が持つ本当の力なのかもしれません。毎年9月8日になると街中では様々なお祝い行事やパレードなど多彩なイベントが開催されます。また、多くの場合、国旗掲揚式典や公式演説も行われ、それぞれ異なる地域ごとの特色ある催し物も見逃せません。このようなお祝いごとはただ過去を振り返るだけではなく、人々一人ひとりへ誇り高き未来への期待感も与えます。真っ赤な花火:心躍る瞬間そして夜になるころ、大空には色鮮やかな花火が打ち上げられます。その瞬間、「バン!」という音とも共鳴する歓声、人混みで浮かぶ笑顔—それこそ自由への賛歌でしょう。そして遠く離れた土地でも、この日の意味について考えることのできる素晴らしい機会とも言えます。"しかし、本当に自由とは何でしょう?" "それはただ過去から受け継ぐものなのか、それとも新しい始まりへ繋げてゆく土台となっているのでしょうか?”This is the essence of Liberation Day in Malta; a moment that transcends mere remembrance, shaping both identity and hope for generations to come. With each celebration, we not only honor our past but also cultivate the seeds of a brighter future....

1979年マルタからイギリス軍撤退の意義

1979年3月31日、歴史の一ページが静かに閉じられました。この日は、イギリス軍が長い間駐留していたマルタから正式に撤退した日として記憶されています。第二次世界大戦中に重要な戦略拠点として機能したこの地は、その後も冷戦時代を通じて西側諸国の影響力の象徴でした。しかし、1979年には新たな時代の幕開けを告げる瞬間となりました。海風に吹かれて:新しい始まりの象徴マルタはその美しい海岸線と豊かな歴史で知られています。青い海と白い砂浜が広がる中、その背後には壮大な古代遺跡や城塞が点在しています。イギリス軍は1800年代初頭からここに駐留し、多くの場合、この小さな島国は大国間のパワーゲームの舞台となりました。その中で、多くの人々の日常生活にも影響を与えました。しかし、1970年代になると状況は変わり始めました。マルタ独立運動や国家主義的感情が高まる中で、島民たちは自らのアイデンティティと自主性を求めて声を上げ始めました。「私たち自身の未来」を模索する声。それこそが、この日付に込められた思いでもありました。夜明け前…「暗闇はいつか終わる」そう信じていた若者たち。彼らは希望という名の光を手探りしながら歩んでいました。当時、マルタでは多くの人々が街角で議論し合い、自分たちの将来について熱く語っていました。「もうこれ以上外部勢力に左右されたくない」と願う声もあれば、「安定した経済基盤を求む」と訴える者もいました。そして、その思いこそがこの歴史的瞬間へと導いて行ったのでしょう。歴史的背景:植民地から独立へイギリスによる支配下では、教育やインフラ整備など一定程度まで発展も見られました。しかし、それ以上に植民地支配という重圧感が島民の日常生活にも影響を及ぼしていたことは否定できませんでした。そのため1964年には独立への道筋を整えつつありました。しかし、本当の意味で自立するためにはさらなる闘争と努力が必要だったでしょう。そしてついに迎えた1979年。その日は多くの場合「自由の日」と呼ばれるようになります。この日にイギリス軍隊がお別れする姿を見ることになるとは、多くのみんなには想像できなかったことでしょう。「私たちはこれから、自分自身で道を切り開いて行きます」という決意表明なのです。この撤退によって、新しい政権構想への第一歩となったこともまた、一つ忘れてはいけない事実です。子供の思い出帳"お父さん、お父さん!今度こそ本当に自分たちだけになれるんだね!"A君(当時10歳)は目を輝かせながらこう言ったものです。それまで聞いていた大人たちのお話やニュース番組から流れてきていた情報—それはまさしくA君世代とも言える彼等若者達への希望だったのでしょう。「独立」がどんな意味なのかまだ完全には理解できないまでも、大きなお別れ会場では様々な顔ぶれのお祝いムード。笑顔あふれる子供達。そして満面なる笑顔で「さよなら」を叫ぶお父さん・お母さん。」そんな光景でした。文化的繋がり:過去との対話The retreat of British forces also opened the door to a renewed dialogue about Malta's identity. As they navigated through their own history and culture, the islanders began celebrating their unique heritage more than ever before. Festivals became more vibrant, traditional music echoed through the streets, and stories of old were passed down from generation to generation.This moment was not just about military withdrawal; it represented a cultural renaissance...

ナンクラオ王記念日の意義と祝祭

ナンクラオ王記念日(King Naresuan Day)は、タイにおいて非常に重要な祝祭であり、国民がその歴史と文化を振り返る貴重な機会です。この日は毎年1月25日に祝われ、タイの偉大な王であるナンクラオ(ナレースワン)王の偉業を称えます。彼は16世紀にアユタヤ王朝の第三代君主として、タイを数世代にわたって支配し、ミャンマーとの戦争で数々の勝利を収めたことで知られています。ナンクラオ王は、その勇敢さと戦略的才能によって国土を守り、独立した国家としてのアイデンティティを確立することに尽力しました。彼が即位した時期には、多くの内外からの圧力があったものの、その強い意志とリーダーシップによって、多くの試練を乗り越えることができました。特に有名なのは、彼が1564年にミャンマー軍との間で行った「象との戦い」であり、この勝利はタイ人たちに自信と誇りをもたらしました。勝利の風:この地の名誉の旅この記念日はただ過去を振り返るだけではなく、人々が現代でもその精神や勇気を再確認する場でもあります。街中ではパレードや伝統舞踊、音楽などが催され、人々は共に集まり、この特別な日に感謝します。その瞬間、人々は色鮮やかな衣装や煌びやかな装飾品で身を飾り、お互いに微笑みながら未来への希望と繋げます。人々はまた、この日には伝統的な食べ物も楽しむ習慣があります。甘い香り漂う料理からスパイシーな一品まで、多種多様な料理が並び、それぞれが独自のお祝いスタイルです。「カオソーイ」など地域特有の料理も登場し、お祭りムード満載です。このようにつながることで、人々は家族同士や友人同士さらに深まります。夜明け前…ナンクラオ王記念日の準備として、市民たちは前夜からこっそり準備しています。その瞬間、自宅には炎花火や灯籠などで美しく彩られる中、心温まる声援や笑顔が広がります。そして当日の朝、「クワン・チャイ」と呼ばれる行事では、多くの場合出発点となる寺院へ向かう信者たちによって盛大なお祝いになります。この行事ではお寺ごとに様々なお祈りや儀式が行われ、それぞれ独自性があります。さらに、この日の最大イベントとも言える市役所前で行われる演奏会では、有名アーティストによるライブパフォーマンスも見逃せません。赤いカーネーション香る空気中には太鼓音響き渡ります。その背後には郷土愛溢れる歌声聞こえ、それぞれ思い思い表現します。それら全てはこの偉大なる王への敬意表すためということなのでしょう。子供の思い出帳子供たちもこの特別な日に参加することになっています。学校では関連した授業活動・芸術作品作成など通じて歴史への興味育む努力しているでしょう。また親元から引き継ぐ形で様々遊び道具使って遊んだり、お菓子作成手伝った想い出語ります。「私のおじさんから学んだドリームキャッチャー製作」とか「おばあちゃん直伝トロピカルフルーツサラダ」の話し合いや家族旅行先体験談語られる姿見かけますね。Naresuan King Dayとは単なる祝賀の日だけなく、「強さ」「団結」「誇り」というメッセージ示す存在でもあるでしょう。このような催し物通して次世代へその知識受け継ぎつつ、新しい視点得ながら楽しむ機会創造されている姿嬉しいです。一緒になって未来へ歩み続けたいものですね!Naresuan King Day's meaning and importance goes beyond just commemorating a historical figure; it is also about nurturing a cultural identity that is rich and diverse. The festivities serve as a reminder of the struggles faced by the Thai people, while also celebrating their unity and resilience in the face of adversity.This day, with its vivid colors and joyful sounds, transports everyone back to an era where bravery was essential for survival. Through stories told around tables filled with delicious food, we realize that each dish carries memories from generations past...

ラーマ3世(ナンクラオ王)の1788年誕生とタイの発展

チャクリー王朝は、タイの歴史において非常に重要な役割を果たした王朝であり、その中でも第3代国王ラーマ3世は特筆すべき存在です。彼の誕生日である1788年は、タイにとって新しい時代の幕開けを意味し、政治的および文化的な変革が進む中で国民の生活にも大きな影響を与えました。歴史的には、この時期、欧米諸国との接触が増え、西洋文化が流入してくることとなります。それに伴い、ラーマ3世は国家の近代化と発展を目指し、多くの改革を行いました。勝利の風:この地の名誉の旅1788年、その風は変わり始めた。暗雲立ち込める空から差し込む日差しが希望を運んできたかのようだった。この日は単なる誕生日ではなく、新しい時代への扉が開かれる瞬間でもあった。その瞬間、人々は息をひそめ、心臓が高鳴る音さえも聞こえてきそうだった。夜明け前…当時、アユタヤ朝から続く混乱と戦争によって傷ついた土地で人々は再生への道筋を探していた。しかし、この日に生まれたナンクラオ王(後のラーマ3世)はその運命を変える力を秘めていた。彼が成長するにつれて、多くの人々が彼に寄せる期待や希望も膨らんでいった。子供の思い出帳幼少期から学問と武道に励み、人々との関わりも大切にしたラーマ3世。その記憶には故郷で聞こえる川や木々が奏でる音楽、小さな魚や色とりどりのお花たちとの遊びの日々が鮮明に刻まれている。家族や友人との温かな時間こそ、後になって彼自身がリーダーとして成長するための基盤となったことでしょう。文化的交流と西洋文明との邂逅西洋諸国との接触は避けられない状況となっていた。この頃、多くの商品や技術、それだけではなく価値観までも伝わってきていた。そして何より重要なのは、これら全てがタイ文化へ新しい風を吹き込む契機となったことだ。ナンクラオ王もまた、その流れには逆らわず、自身の力強さと柔軟性によって新しい時代への架け橋となろうとしていたのである。改革者としての日々彼がおよそ40年間在位した際には多様な政策や制度改革も行われ、その結果として経済活動も活発になりました。また、公教育制度や法律制度についても改正され、新しい知識・技能へアクセスできる環境づくりにも力を注ぎました。それこそ国民一人ひとりの日常生活へ大きな影響与える結果へ繋げていったと言われています。未来へのビジョン:その先を見る目"未来とは予測できないものだ。しかし、それ故に私たちはそれに挑む勇気ある者となれる。”この言葉には深い意味があります。ナンクラオ王自身もまた未来について考える際、一歩先を見る眼差しそして他者との共感というものを重視していました。この先見性こそ後述する数多く取り組みとも結びついています。「何か新しいこと」に対して恐怖心より興味・探求心。その姿勢こそ当時必要だったものだったのでしょう。哲学的問い:勝利とは何か?しかし、「勝利」とはいったい何でしょう?それ自体ただ過去から受け継ぐ記憶なのか、それとも現実世界土壌につながった「今」という存在そのものなのか?南東アジアという地平線上では無数とも言える物語達成され続けています。そして1776年から加速されたチャクリー藩主統治下でも確実なる美徳追求され続いています。同じように私たち一人一人について考えてみれば…あなた自身どう感じますか?...

山菜の日とは?日本の自然食文化を楽しむ

山菜の日は、日本における重要な伝統行事であり、毎年4月の第3日曜日に祝われます。この日は、日本の豊かな自然から得られる山菜を採取し、その恵みに感謝する機会です。日本各地には、春になると新芽が顔を出し、自然が息づく様子が見られます。特に、山菜は日本料理にも多く使われており、その栄養価や味わい深さからも人々に愛されています。歴史的には、江戸時代から山菜を食べる文化が根付き、多くの地域でそれぞれ独自の山菜料理が発展してきました。「タラの芽」や「コシアブラ」、「ウド」など、地域によって呼ばれる名前や料理法は異なります。また、この日に合わせて開催されるイベントや祭りでは、多くの人々が集まり、それぞれお気に入りの山菜料理を持ち寄る光景も見られます。新緑への誘い:生命力溢れる味覚春風とともに、新緑が芽吹くころ。森や山々には色とりどりの植物たちが顔を揃え、それぞれの香りや色彩で私たちを包み込みます。そんな中でも特別な存在感を放つもの、それが「山菜」です。その瞬間、誰もが息をのみながら、その美しさと力強さに心惹かれます。夜明け前…早朝、小川のせせらぎ音と共に目覚めた時、大地はまだ霧に包まれていました。その中で、一筋の光射す場所へ向かって進むと、小さな緑色の葉っぱたちがひっそり顔を出しています。「ああ、この子たちこそ春告げ花」と思わずつぶやいた瞬間、その清々しい香りが鼻腔を刺激します。これこそ、日本人として大切な体験なのです。子供の思い出帳昔ながらのおばあちゃんとの思い出。それは毎年4月になると始まる「サンザシ採り」。小さい頃、一緒になって草むらからサンザシ(蕗)やワラビなど次々と摘み取った日のこと。今年もまたその季節になったね、おばあちゃんとの楽しい時間。そして帰った後には、自分たちで作った天ぷらのおいしさも忘れません。「これこそ自然からいただいた宝物だ!」と思う瞬間でもあります。名残惜しい春風:地域ごとの特色日本各地にはそれぞれ独自様式があります。関東では、「タラノメ」が主役となります。一方、西日本では、「コゴミ」の人気があります。また東北地方では、「ウルイ」など珍しいものまで多種多様です。その土地ごとの味わいや食文化は、多世代へ受け継ぎながら続いています。このような文化交流によって、人々はその土地ならではのおふくろさん的存在とも言える家族的なつながり強めています。感謝の日として生き続ける: 未来への遺産このような背景もあり、「山菜の日」はただ単なるイベントではなく、私たち自身にも問いかけているようです。「私たちはこの自然環境へどんな感謝を持っているだろう?」ということ。その答えとして登場するべきなのは、自分自身だけでなく周囲全体への配慮でしょう。そして次世代へその美味しさだけでなく、大切さもしっかり教えていかなければならないと思います。野生動物との共存:共鳴する命 (写真参照) 名称 特徴・効能 タラノメ(姫竹) ほろ苦い風味, アミノ酸豊富, 天ぷら人気! コゴミ(クサソテツ) バター焼き絶品, 鉄分補給できる! (表参照)注釈:A. 山菜とは何かについて詳しく知るためには専門書籍をご参照ください。ただ実際触れて感じ取れること、それこそ本当なのです。...

山形県の春の風物詩「山菜の日」とは

山形県西村山郡西川町に位置する「出羽屋」は、2012年に「山菜の日」を制定しました。この日付は、3(さん)3(さ)1(い)の語呂合わせから選ばれ、春になると雪解けと共に待ちわびる新鮮な山菜を祝う特別な日となっています。雪深い地域である山形では、厳しい冬を越えた後の春が特に待ち遠しく、自然がもたらす豊かな恵みに感謝する時期でもあります。春の訪れ:自然からの贈り物春が訪れるころ、雪解け水が流れる音や、新芽が土を突き破る様子は心躍る瞬間です。まるで大地が息を吹き返し、生き生きとした色彩で満ちていくかのようです。「出羽屋」では、この季節に収穫される多種多様な山菜たちを用いて、伝統的かつ新しい料理を提供しています。それはただ食事として楽しむだけではなく、その土地ならではの文化や歴史も味わう体験なのです。小川沿いに舞う野草たち青々とした小川沿いには、コシアブラやタラノメなど、新鮮な山菜たちが顔を見せます。風に乗って運ばれてくる香りは、人々をこの美しい場所へ引き寄せます。「この地にも美味しいものがあるんだ」と思わせてくれる瞬間、それこそが春の魅力です。そしてその味わいは、一口ごとに自然との結びつきを感じさせてくれます。歴史的背景:先人たちから受け継ぐ知恵昔ながらの習慣として、日本各地で親しまれている「採取」という文化があります。特に雪深い地域では、食材不足となる冬場に備えて春先には多くの人々が山へ向かいました。その中でも、「出羽屋」が所在する西川町は、多種多様な野生植物によって育まれてきました。この町独自のお米や野菜も同じように、大切な役割を果たしています。四季折々:自然への感謝それぞれの季節には、それぞれ特有の食材があります。しかし、中でも春は待ち遠しい存在です。寒さから解放され、人々は外へ出て大自然と触れ合います。「田舎のおばあちゃん」の知恵袋には、多くのお料理レシピがあります。それらは代々受け継ぎながら作り上げられており、この文化こそ日本ならではと言えるでしょう。情熱込めて育む文化:出羽屋の料理「出羽屋」では、この素晴らしい食材達を最高峰へ昇華させています。その料理法には古来より受け継がれてきた伝統的技術だけでなく、新しさも取り入れています。一品一品丁寧に調理された料理から、その愛情や誇りすら感じ取れることでしょう。夜空を見る頃…家族との団欒Dinner time, 夕暮れ時になると家族や友人同士、大勢で囲むテーブルには色彩豊かな皿が並びます。その温かみ溢れる光景とは裏腹になぜか静かな緊張感も漂います。「今日はどんな話題で盛り上げようか?」そんな期待感にも満ち溢れる時間なのです。香ばしく炭火焼されたタラノメなど、その一皿一皿から笑顔につながります。未来への希望:次世代につなぐ責任"また来年もこの日が迎えられるよう、美味しさだけじゃない何か” という思いや願いも込めて、「出羽屋」は未来への希望ともなるような活動にも力注ぎ始めています。教育プログラムとして地元学校との連携等、多方面から次世代への挑戦しています。それこそ、「ここで培った経験」を次世代へ伝えるため、本当に必要だと思います。"心温まる物語"…家族との絆"幼少期" の思い出帳には、自分自身だけじゃなく大好きなおじいちゃんおばあちゃんとの記憶まで詰まっています。一緒になって収穫し、美味しく調理して共存する時間とは、お金以上価値あるものだと思います。この物語性こそ、日本独自文化なんでしょうね。“手繰れば手繰るほど、その絆強まり”、それこそ人生そのものなのです。結論:自然との共存という哲学"しかし、本当に私達は何によって生かされ続けているのでしょう? 自然とは単なる環境なのでしょうか、それとも我々自身内面にも関与する存在なのでしょう?” 山菜の日という言葉一つ取り上げても、それ以上背後には多く意味深長な問い掛け隠されています。そして今後私達どういう歩み続けて行けばいいのでしょうね?本当意味持つ存在価値考える時期到来している気します… ...