2020年 - 宝塚ボーガン殺傷事件が起こる。

6月4 の日付

18

重要な日

57

重要な出来事

435

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

侵略による罪のない幼児犠牲者の国際デーの意義と取り組み

「侵略による罪のない幼児犠牲者の国際デー」は、毎年6月4日に観察され、戦争や武力衝突によって影響を受けた子供たちを追悼する日です。この日は特に、無辜の子供たちがいかにして社会的および政治的な混乱の中で被害を受けているかに焦点を当てています。世界中で数えきれないほどの子供たちが、戦争という非情な状況に巻き込まれており、その痛みと苦しみは私たち全員にとって心が痛む現実です。このデーは2005年に設立されました。その背景には、紛争地域で生活する幼い命がどれほど脆弱であるかを認識し、彼らへの支援や保護を訴えるためのものがあります。例えば、アフリカ大陸や中東では、多くの場合、家族が分断され、小さな命が失われたり、精神的なトラウマに苦しんだりしています。これらは単なる統計ではなく、一人ひとりが持つ夢や希望、そのすべてです。悲劇から学ぶ:未来への道筋私たちは、この国際デーを通じて過去から学び、それぞれ何か行動できることはないかという思いも強く持つべきでしょう。歴史を見ると、多くの場合、戦争は無知や誤解から生じます。それゆえ教育こそが最も大切なのです。「教育とは希望への道」と言われます。この日には、その言葉が特別な意味を持ちます。響き渡る哀歌… 目覚めよ!考えてみれば、「目覚めよ!」というメッセージは何度も繰り返されています。しかし、この日、一体誰に向けられているのでしょう?それは私たち自身かもしれません。一人ひとりが立ち上がり、自分自身だけではなく他者にも耳を傾ける必要があります。「彼ら」の痛みも「私たち」の痛みであること、自分事として捉えること。それこそがこの日の本質なのです。夜明け前… 子ども達の叫び夜明け前、不安定な静寂。ただ静かな街角には小さな足音しか聞こえません。その足音は、「未来」という名の道へ続いています。しかし、その先には暗雲ばかり…。地雷原を避けながら家へ帰ろうとしている幼い姿。「どうしてこんなことになったんだろう?」その声にならない叫びは果てしなく続いています。心温まる思い出帳:愛と希望昔々、小さな村で...- その村には色鮮やかな花々:- 笑顔あふれる遊び場:- 家族との温かな団欒:しかし突如として運命の日…。爆音と共にすべて奪われました。それでも心温まる思い出帳には、「愛」と「希望」が記されています。「また戻って来よう」「いつか笑顔になれる日まで」。そんな願いや信じ続ける力こそ、このデーに込めたいメッセージなのです。今ここで感じよう… 思いやりとは?This international day serves as a reminder that we are all interconnected...

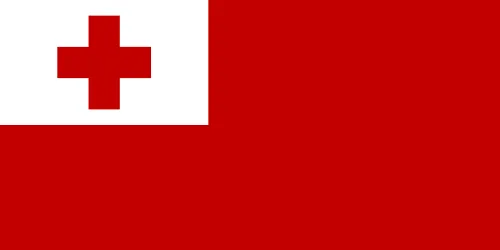

トンガの解放記念日:歴史と文化を知る

トンガの解放記念日は、国の独立と自由を象徴する重要な日です。毎年6月4日に祝われ、この日は1845年にトンガがイギリスからの保護領となったことを記念しています。トンガは南太平洋に位置し、その豊かな歴史と文化は、多くの国々との交流や交易によって形成されました。解放記念日は単なる祝祭ではなく、トンガの人々が自己決定権を持ち、自らのアイデンティティを誇りに思うことができる瞬間でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅青い海に囲まれたこの島国で、人々は勝利の日を迎えるために準備します。色とりどりの旗が風になびき、心躍る音楽が響き渡ります。その瞬間、空気には希望と感謝が満ち溢れることでしょう。「私たちは自由だ」という言葉は、大声で叫ばれ、その響きは耳元で何度も反響します。この特別な日の重要性は、一世代から次世代へと語り継がれていくことでしょう。夜明け前…暗闇から少しずつ光が差し込む頃、人々は朝早くから集まり始めます。市場では新鮮な果物や手作りのお菓子が並び、その香りは食欲をそそります。「母がお祝いの日には必ず作ってくれたパパイヤサラダ」と思い出す人も多いでしょう。そして、子供たちも一緒になって「お祝いだ!」と笑顔で駆け回ります。この日の特別さは、家族や友人との絆を深める機会でもあるのです。古き伝統:儀式と踊り解放記念日には伝統的な儀式やダンスも行われます。大地に足を踏みしめて踊る姿勢には、祖先への敬意があります。また、衣装も非常に華やかで、それぞれ異なる地域や文化的背景に基づいたものです。「赤いカーネーション」と「青いバナナリーフ」の組み合わせが生む視覚的美しさ。それぞれ一つ一つには意味があります。それら全てが、この日への思い入れとして織り交ぜられているようです。子供たちと思い出帳そして、この日は未来への期待感にも満ちています。子供たちは学校で演技や歌を披露します。その様子を見る親たちの目には涙。しかし、それは悲しみではなく誇らしい涙なのです。「彼らこそ、この土地を未来へ繋ぐ希望」その時、多くのおじいちゃん、おばあちゃんたちも見守っています。その顔にも昔話語るような優しい笑顔があります。歴史的背景:今まで歩んできた道トンガという国自体は、その長い歴史・文化遺産によって支えられてきました。この島々では、かつてから強固な部族制度あり、多様性豊かな文化交流があります。しかし19世紀になるまで、西洋列強による圧力(特にイギリス)によってその自立性が脅かされました。それゆえ、1845年6月4日に結ばれた条約—それこそトンガ民族史上最初となる保障——それこそ独立への第一歩でした。この時期以降、「私は私自身」と言える声高らかになりました。 振り返れば…私たちはここまで来た 振り返れば、多くの日々・多く戦士達・多く困難ありました。そして現在ここにいることへ感謝。しかし過去だけじゃない!未来望む声絶えず!! * 解放とは?ただ過去なの? * しかし果してこの“解放”とは何だろう?単なる出来事として過ぎ去った瞬間だけなのか、それとも我等土壌へ蒔かれる種として残すもの?未来へ繋げる糧として活用できるものなのか…それこそ現代社会でも問われ続けています! ...

ムシの日とは?衛生害虫駆除の重要性と対策

「ムシの日」とは、日本における害虫駆除の重要性を認識し、衛生環境を守るための啓発活動が行われる日です。この日は、特に「ねずみ」などの衛生害虫に焦点を当て、家庭や地域社会での衛生意識を高めることが目的とされています。毎年7月4日までの期間は「ムシナシ月間」として位置付けられており、その間にさまざまなイベントやキャンペーンが実施されます。この取り組みは、昭和59年(1984年)に始まりました。日本国内では、高温多湿な気候条件から、様々な種類の害虫が発生しやすい状況です。特に都市部では住宅密集地ゆえ、多くの人々とともに生活する害虫も増えてしまいます。そのため、この日をきっかけとして地域住民一丸となって清掃活動や情報提供が行われています。小さな足音、大きな影響:私たちの日常への侵入者想像してみてください。夜静まり返った家の中で、小さな足音が聞こえてきます。それはねずみかもしれないし、他の不快な虫たちかもしれません。その瞬間、誰もが心臓がドキッとする思い出がありますよね。彼らは見えないところで私たちの日常生活に大きな影響を与える存在なのです。夜明け前…我慢できぬ不快感ある夏の日、私はふと思い立って冷蔵庫から飲み物を取り出しました。その時、不意にもカウンター下から何か動くものを見つけました。それは小さなねずみでした!その瞬間、自宅という安全圏内で得体の知れない恐怖感が広がりました。このような経験、多くの人々にもあることでしょう。こうした出来事から、「ムシの日」が持つ意味合いや必要性について考えさせられます。そして、その背後には私たち自身への警鐘があります。「汚れた場所には必ず仲間(むし)がいる」という言葉通りですね。不衛生になった空間には必ず悪影響があります。そして、それこそが「ムシナシ月間」を設ける理由なのです。子供のお掃除アドベンチャー家族全員参加型のお掃除イベント!子供たちは、お掃除という言葉よりも冒険という響きを求めます。 宝探しゲーム:床下や隙間に隠された『宝』=ゴミ袋など廃棄物.スタンプラリー:清掃ポイントごとにスタンプを集める楽しさ.歴史的背景と文化的側面'古来、日本では季節ごとの大掃除や家内清浄化儀式がおこわられていました。それは神道や仏教とも関係していて、不浄から逃れるためでもありました。また、『清潔』という概念は、日本文化全体で深く根付いています。特別なお祭りや行事には“清め”として水浴びする習慣もあります。このような背景から、このムシの日にも日本独自の文化的意義があります。'覚醒せよ!地球環境との共存へ向けて"我々だけではなく、生態系全体との調和について考える時期。" - 環境活動家 佐藤勇二 'この世界には多様性があります。しかしその多様性とは時として調和とは言えないものになることもあります。また無知ゆえ蟻さんでも死んじゃう時代、それこそ今再確認すべきだと思います。我々だけではなく、生態系全体との調和について考える時期だと思うんですね。'"未来への問い:果たして、どこまで共存できる?""過去から学び未来へ繋ぐそれぞれ。” - 環境問題研究者 村田菜摘 Mushinashi Month Activities: The Path to a Cleaner Tomorrow* Various local events and workshops are being organized. - Community clean-up drives...

土地改良制度記念日とは? その意義と活動を探る

土地改良制度記念日とは、日本における農業と土地利用の向上を目的とした重要な制度の誕生を祝う日です。毎年11月9日に設定され、この日は1935年(昭和10年)に「土地改良法」が制定されたことに由来しています。この法律は、灌漑や排水、土壌改良など、農地の生産性を向上させるための施策を包括的に整備するものであり、その背景には当時の日本が抱えていた食糧不足という課題がありました。実り豊かな大地への道:歴史的背景と意義戦前、日本は急速な人口増加とともに食糧供給が逼迫していました。特に地方では、効率的な農業が求められ、多くの農民たちが困難な状況に置かれていました。そのような中で、「土地改良法」は新たな希望となったのです。この法律によって、全国各地で灌漑施設や排水設備が整備されることで、乾燥地や湿田でも効率よく作物を栽培できるようになりました。結果として、日本国内での食料自給率は向上し、多くの人々が安心して暮らせる基盤が築かれました。土壌から見る未来:風雨を乗り越えてこの日の意義は単なる過去への回顧だけではなく、現在そして未来へもつながっています。今もなお、日本全国で続けられる土地改良事業は、新しい技術や持続可能性を考慮した形で進められています。「有機栽培」や「スマート農業」といった新しい概念も取り入れられつつあり、この記念日はそれら全てへの思索と挑戦の日でもあります。夜明け前…革新へ向かう一歩実際、多くの地域では地方創生や環境保護との関連性も強調されています。例えば、水田周辺で行われる「みんなで作るお米」プロジェクトなどは地域住民との協力によって進められています。このような活動こそ、真剣勝負の日々から得た教訓なのです。そして、それぞれの日常生活にも反映されていることを忘れてはいけません。子供たちへの約束帳:次世代につながるメッセージ私たち大人はこの歴史的背景を理解し、それによって築かれてきた成果について子どもたちに教える責任があります。その手法として、自分たちだけではなく地域全体が参加するワークショップ形式などがあります。「何故私たちはここまで努力してきたんだろう?」という問いには、自ずと「子どもの未来」を見据えています。この意識こそが、新しい挑戦へつながっていくでしょう。その瞬間…変わりゆく風景"あぁ、美しい稲穂!"(耳元には囁き声)"君のお父さん、お母さんのおかげなんだ."*青々とした稲穂、さわさわ揺れる風、その香ばしい匂い…。*\nそんな思い出深い瞬間があります。それこそこの制度によって生まれ育った美しい日本の原風景なのです。目には見えない「努力」がこうして育まれてきました。そして、その努力こそ新世代にも引き継ぐべき価値なのです。哲学的な問い: 土地とは何か?それとも私達自身?"しかし、土地とはただそこにあるものなのでしょうか?それとも私達自身そのものなのだろう?""命ある場所として再認識されているこの美しき大地は、多くの場合、人間社会との相互関係なしには存在できません。" そう考えることで、本当に大切なこと。それは多様性、高齢化社会への対応、新技術との共存…これから先、どんな形になるのでしょう?どうぞ、その答えは皆さん自身でも見つけてください。それこそ、この土地改良制度記念日の持つ意味なのです。...

蒸しパンの日:日本の美味しい伝統と楽しみ方

日本における「蒸しパンの日」は、毎年6月4日に祝われる特別な日です。この日は、蒸しパンが持つ文化的な意義やその歴史を振り返る機会となっています。もともと蒸しパンは、シンプルな材料から生まれる日本の伝統的なおやつとして、多くの人々に親しまれてきました。小麦粉、砂糖、牛乳や水などが主成分であり、その素朴さが家庭料理としての魅力を引き立てています。蒸しパンは江戸時代から存在しており、その頃は「むしぱん」として広まりました。当時の人々は、炭火で蒸すことで独特な食感と香りを楽しんでいました。また、現代では様々なフレーバーやトッピングが加えられ、多様性を増しています。この日は、日本中で多くの人々が自宅で蒸しパンを作ったり、お店で購入したりしてその味わいを堪能することから、大切な食文化の日となっているのです。温かな風:ふんわりとした思い出ふんわりとした生地が口に広がる瞬間。その瞬間こそが、人々に心地よい幸福感をもたらします。白い雲のように柔らかくて甘い味わい。それはまさに子供時代への旅路。祖母の手によって丁寧に作られたその一品には、愛情という名のお菓子以上のものがあります。道端では、小さなお菓子屋さんが見え隠れしています。「あっ!あそこの店、今日は特別だね!」なんて声も聞こえてきそうです。その香ばしい匂いは誘惑そのもので、「まだ食べたことない」という不安よりも、「今すぐ口に入れてみたい」という期待感で満ち溢れています。夜明け前…忘れられない記憶静かな朝。薄明かりが部屋中を照らす中、一家団欒で囲むテーブルには温かい蒸しパンがあります。「今日のおやつどうする?」なんて言葉がお父さんから漏れることもしばしば。そして皆んな笑顔になってそれぞれ一口ずつ頬張ります。それぞれの日常生活には様々な試練があります。でも、この優しい一口には、不安やストレスまで消えてしまう魔法があります。それこそが、日本文化ならではのお菓子—家族との結びつきを再確認させてくれる時間なのです。一緒に味わうことで、生まれる絆、それこそ「ほんとう」の幸せなのかもしれませんね。伝統と革新:多様化する喜びさらに近年では、新たなるフレーバーや健康志向の商品も登場しています。「抹茶」、「黒ごま」、「チョコレート」など、日本ならではの素材との組み合わせはもちろんですが、「グルテンフリー」や「無添加」といった選択肢まで増えてきました。それによって幅広い年代層にも好まれており、自分自身へのご褒美として楽しむ方々も増えています。風土とともに育む:地域色豊かな一品“各地のお祝い”: 日本各地では地域ごとの特色ある素材を使った蒸しパンがあります。例えば北海道産小豆を用いたあずき入り、お米由来のもち米粉製など、それぞれ郷土料理とも融合しています。この日には地方自治体でもイベント等盛大になりますので、多彩な味覚がお楽しみいただけます。これまでとこれから…未来への架け橋“未来へ続く旅”: 何世代にも渡って受け継ぐべき文化として、この日には感謝すると共に次世代への伝承という責任感も芽生えます。また、新しい視点、新しいアプローチによってさらに進化する可能性について考える良き機会でもあると言えるでしょう。そして私たちはこの素敵なお菓子について語ることでより多くのお客様へ想いや経験、その先へ繋げる想像力を育て続けたいですね。この日の大切さとは?喜びだけじゃなく学びそして繋げ合うモノなのだろう!私たち全員ひと塊になった『美味しい』世界観!...

ローメンの日:長野の特産を楽しむ特別な日

ローメンの日は、毎年11月11日に日本で祝われる特別な日です。この日は、山形県の名物である「ローメン」を愛する人々が集まり、その魅力を再確認する機会となります。ローメンは、独特な太さとコシのある食感を持つ中華麺であり、多様なトッピングやスープと組み合わせて楽しむことができる料理です。この日に関しては、1960年代から地元の人々に親しまれ始めたとされています。山形県内では、「ローメン」の消費促進を目的に、多くのイベントやキャンペーンが実施されます。さらに、この日は地域経済活性化にも寄与しており、観光客や地元住民が一緒になってこの特産品を楽しむことで絆を深めています。旨味が踊る:麺に込められた情熱想像してみてください。ほかほかと湯気を立てる器の中には、新鮮な野菜やジューシーなお肉が彩り豊かに盛り付けられ、その上には照り焼き風ソースが煌めいています。赤いカラシの刺激的な香りも交じって、五感を刺激します。それこそが「ローメン」の醍醐味なのです。夜明け前…歴史を振り返ってこの料理は、大正時代から昭和初期にかけて、中国から移住した人々によってもたらされたと言われています。当初は、労働者向けに作られた簡単で安価な食事でした。しかし、その後次第に一般家庭にも広まり、人々の生活に欠かせない存在となりました。その人気は衰えることなく、日本各地へと広まった結果、多様なバリエーションも生まれました。そして、今日では地域ごとの特色あるレシピも数多く存在し、一口食べればどこか懐かしさすら感じることでしょう。子供の思い出帳:家族との時間子供時代、お母さんが台所で忙しく料理する姿を見るだけで心躍りました。「今日はローメンだ!」という声が聞こえると、それだけで嬉しさ倍増。一緒になってテーブルを囲み、おしゃべりしながら温かなスープをすすると、なんとも言えない幸せ感。その瞬間こそ、一生忘れることのできない思い出です。色彩豊かな世界:具材への愛情 さて、この美味しい料理には欠かせない具材があります。それぞれ異なる野菜や肉類、それぞれが自分自身の物語があります。そしてそれぞれは、人々の生活スタイルや好みに応じて選ばれていることでしょう。パリッとしたキャベツや甘い玉ねぎなど、それぞれ異なる食感とのバランスも考慮されます。 香ばしい匂い:屋台文化との共演 '屋台'という言葉には、日本文化独特の温もりがありますね。路上で調理されたローメン、それ自体にも格別な魅力があります。「ああ、美味しそう」と思わず足を止めてしまうような香ばしい匂い。それがお腹だけじゃなく心まで満たしてくれる瞬間でもあります。 Pasta in a Bowl: 新しい風への挑戦 Cultural fusion is also an integral part of the evolution of ローメン. Over the years, chefs have experimented with various ingredients and styles, leading to innovative dishes that blend Japanese and international flavors. A unique twist on traditional ローメン could include curry-infused broth or even a touch of Italian flair with creamy sauces. The Sound of Celebration: Community Engagement through Events This day is not just about delicious food; it’s also about bringing people together...

蒸し豆の日の重要性と豆料理の楽しみ方

「蒸し豆の日」は、日本において毎年11月22日に制定された特別な日で、蒸し豆の栄養価や健康効果を再認識し、食文化としての重要性を広めることを目的としています。実際、蒸し豆は日本の伝統的な食品であり、古くから親しまれてきました。その栄養価は非常に高く、大豆や小豆などの豆類は、たんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富であることから、健康維持に寄与する存在です。この日はまた、日本独自の食文化を祝う機会でもあります。歴史的に見ても、日本では農業が盛んであったため、多様な作物が栽培され、その中でも大豆は特に重要な役割を果たしてきました。例えば、大豆から作られる味噌や醤油は、日本料理に欠かせない調味料です。また、小豆はあんこなど甘味料理にも使われ、多くの人々に愛されています。勝利の風:この地の名誉の旅11月22日という日付には、「いい夫婦の日」という意味も込められています。家庭や食卓が賑わう時期でもあり、この日に家族で集まって一緒に食事を楽しむことで、お互いへの感謝と絆を深めることができます。それによって、人々が健康的な生活を送るためにはどれだけ大切な存在なのか、この日を通じて再確認されるでしょう。夜明け前…想像してみてください。ある冬の日、冷たい朝霧が立ち込める中、人々は温かな陽射しが差し込む前から市場へ足を運び、新鮮な蒸し豆を求めて行列します。その瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りと太鼓の深い音が混ざり合ったような活気があります。それぞれのお店では、大豆や小豆から作られる多種多様なお菓子や料理が並び、その色とりどりの商品には、一つひとつ思い出と思いやりが詰まっています。子供の思い出帳子供たちは祖父母から教わった昔話やレシピについて語ります。「昔、おじいちゃんは畑で大豆を育てていた」と笑顔で話す子供たち。その話題になると、大人たちも昔の記憶がよみがえります。「私も小さい頃、おばあちゃんと一緒になってお餅つきをしたものだ」と目を細めながら語ります。このように、「蒸し豆の日」はただ食品としてだけではなく、人々の心につながる架け橋となっていることにも気づかされます。「しかし、この日の本当の意味とは何なのでしょう?ただ単なる食文化のお祝いなのか、それとも世代間交流への感謝なのか?それとも家族という絆そのものなのか?」この問いについて考えることで、「蒸し豆の日」が私たちにもたらす意義についてより深く理解できるでしょう。そして、その答えこそ、私たち自身の日常生活にも根付いているものであると言えるでしょう。...

杖立温泉・蒸し湯の日の魅力と楽しみ方

杖立温泉・蒸し湯の日は、日本の伝統的な温泉文化の一環であり、特に九州地方に位置する杖立温泉が誇る独自の入浴方法を祝う日です。この日は、蒸気を用いた入浴法である「蒸し湯」を楽しむことを目的としており、その健康効果やリラックス効果が注目されています。歴史的には、江戸時代から続くこの温泉地では、山々からの清らかな水と豊かな自然が育んだ癒しの文化が根付いています。勝利の風:この地の名誉の旅蒸し湯は、単なる入浴法ではなく、人々に心身を癒す機会を提供します。熱せられた石から発生する蒸気に包まれることで、身体中がじんわりと暖まり、日々の疲れやストレスから解放されていく感覚は何ものにも代え難いものです。その瞬間、人々は自然との一体感を感じながら、自分自身と向き合う時間が与えられるでしょう。夜明け前…朝焼けに染まる空とともに、この特別な日が始まります。周囲には霧が漂い、その中から香ばしい硫黄の香りが漂ってきます。訪れる人々はそれぞれ異なる理由でここに集まり、その心には共通した期待があります。「今日はどんな体験が待っているだろう」と胸を躍らせながら、彼らは杖立温泉へ足を運ぶのでした。子供の思い出帳かつて、小さな子供たちもその日のために家族揃って訪れました。母親がお手製のお弁当を持参し、「今日は特別な日だから、一緒に楽しもうね」と微笑みかける瞬間。その情景には家族愛や地域への愛着も織り交ぜられていました。そこには、懐かしい記憶として残る素晴らしいひと時があります。伝統的な儀式と地域文化杖立温泉では、「蒸し湯」の他にも様々な伝統行事があります。この日は特別であり、多くの場合地域住民によるイベントや祭りも開催されます。演奏された郷土楽器や踊り、それによって更なるコミュニティ意識も生まれていることでしょう。また、この日に合わせて作成される地元料理もまた格別です。それぞれ異なる食材によって調理された料理たちは、この土地ならではの風味をご堪能いただけます。大地との対話…浸かっている間、大地との対話とも言える静寂さがあります。ただ流れる音楽だけでなく、水面による小さな波紋、それこそ心和ませてくれる光景なのです。一瞬、自分自身がおおきな自然とつながったような気持ちになります。それは強烈ですが穏やかな体験であり、人々はそのひと時ごと忘れることのできない宝物として記憶していくでしょう。未来への希望-新たな世代へ引き継ぐもの"私たちもこんなお風呂好きになるよね""そうよ。この場所には素敵なお話いっぱいだから""私たちのおじいちゃん、おばあちゃんも来ていた場所なんだ!"そんな声色響く未来への希望。不安定でもある現代社会ではありますが、その希望というものは決して消えません。この日は若者たちにも、新旧問わず人々との絆だけでなく先祖とのつながりまで実感できる貴重な時間でもあるでしょう。最後に – 哲学的考察へ誘う問い- 結局、「真実とは何か?」と言われれば、多様性豊かな人生経験なのかもしれません。しかしこの「杖立温泉・蒸し湯の日」を迎えることで見えてくる新しい価値観や人同士支え合う意義とは、一体どこから生まれてくるのでしょう?皆さんもぜひ、自分自身でも感じ取ってみてください。そしてその答えを見つけ出す旅へ出掛けましょう。...

すとぷりの日を祝おう!ファンが集う特別な日

「すとぷりの日」とは、毎年7月24日に日本で祝われる特別な日です。この日は、人気の音楽グループ「すとぷり」の結成を記念するものであり、その影響力は全国に広がっています。彼らは主にYouTubeで活動し、若者を中心に絶大な支持を受けているグループです。ファンからの愛称は「すとぷりっ子」であり、この日には多くのイベントやキャンペーンが行われ、ファン同士がつながる機会となっています。すとぷりは、「ストリート・プラネット」の略称で、多彩なメンバーによるパフォーマンスやユーモアあふれるコンテンツで知られています。彼らの音楽スタイルはポップやバラードを取り入れたものが多く、耳に残るメロディーが特徴です。そのため、小さなお子様から大人まで幅広い世代に親しまれています。この日の意義は単なる記念日ではなく、日本の現代文化においてコミュニティ形成や自己表現を促進する重要な一環とも言えるでしょう。青春の日々:君たちとの約束毎年7月24日になると、街中には色とりどりの風船やバナーが飾られ、まるでこの日のためだけに用意されたかのような光景が広がります。「すとぷりの日」を迎える準備として、多くのファンが自作したグッズや衣装を身につけて集まり、それぞれ自分たちのお気に入りのメンバーへの思いを語ります。この瞬間、それぞれ異なるバックグラウンドを持つファンたちがお互いに共感し合う姿には、本当に心温まるものがあります。夢見る少年たち:新しい時代への扉その日の朝、多くのファンがソーシャルメディア上で「#すとぷりの日」をトレンド入りさせようと奮闘します。「今日は特別だよ!みんな一緒だよ!」という投稿から始まり、「みんなで盛り上げよう!」というコメントへ続きます。その瞬間、この特別な日に対する期待感が一気に高まります。そして夕方になれば、大規模なオンラインライブイベントも予定されており、日本国内だけではなく海外からも参加できる仕組みになっています。夜明け前…新しい絆を育む場所午後6時になる頃、お祭りムード満載となった会場には多くのお客さんが集まり始めます。「何時でもいいよ、一緒だよ」という掛け声。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合って、緊張感漂う雰囲気を少し和らげてくれます。ライトアップされたステージでは、「すとぷり」のメンバーたちによって披露されるパフォーマンスへの期待感から、その場全体が熱気で満ち溢れている様子でした。子供たちのおもちゃ箱:愛情と思いやりそしてついに始まったライブパフォーマンス。その瞬間、誰もが息を呑みました。「君へ届け、この想い」という歌声には、それぞれ異なる人生経験から生まれた無限大なエネルギーがあります。また観客席では、自作したプラカードや手作業で作った応援グッズなど、自分自身を表現する姿を見ることもできました。それぞれのおもちゃ箱から引っ張り出してきた思い出と言えそうです。文化的背景:日本社会との交差点 "コミュニティとは、人々がお互いにつながって成長してゆく場所。" — ある哲学者によればこう言います。その言葉通り、このイベントはただ音楽だけではなく、人々同士の絆や共鳴でもあることをご理解いただければと思います。 これまで長き歴史、日本には様々な文化的祭典があります。しかし、「すとぷりの日」はその中でも非常に独自性があります。それこそ、日本国内外問わず多様性あふれる現代社会だからこそ成立した新しいタイプのお祝い事なのです。もちろん、その背景には若者文化及びデジタル技術によって形成されたオンラインコミュニティがあります。このようないわゆる「ヲタ活」が普及したことによって、新しい価値観や生き方、人とのつなが方について再定義されつつある今だからこそ、本日の意義深さにも重きを置かれるべきでしょう。最後になんですが…勝利とは何か?ただ名誉だけなのか、それとも人々との絆なのか?この問いかけは決して過去だけでは終わらないことでしょう。それこそ未来へ向かう希望そのものなのです! "これから先も、一緒につながろう。" ...

佐土原ナスの日を祝う!美味しさと健康効果を知ろう

佐土原ナスの日は、日本の宮崎県において、特に佐土原町で栽培される特産品である佐土原ナスを祝う日です。この日は、毎年9月の最初の日曜日に設定されています。佐土原ナスは、その豊かな味わいと独特な風味から、多くの人々に愛されている野菜であり、この日は地域全体が一体となってその魅力を発信する機会となっています。この伝統は、地元農家の努力や知恵が結集した結果でもあります。江戸時代から続くこの品種は、長い歴史を有し、地元住民たちによって大切に育てられてきました。細長い形状と艶やかな紫色が特徴的な佐土原ナスは、その見た目だけでなく、甘みとコクも兼ね備えており、多様な料理に使用されています。豊穣なる大地:生産者たちの情熱「美しい大地よ、その恵みよ」と心から願う生産者たち。彼らは朝日が昇る前から畑へ出かけ、自ら手塩にかけて育てる作物への想いを胸に抱きます。その姿には感謝が満ち溢れています。「今日も良い天気だ。さあ、一緒に頑張ろう」と声を掛け合う仲間との時間こそが、この土地の誇りなのです。数十年前、この地区では厳しい気候条件や経済的な課題にも直面していました。しかし、生産者たちは諦めず、自らの技術を磨き、新しい栽培方法や品種改良にも挑戦してきました。その努力のおかげで、今や佐土原ナスは全国的にも名高くなり、多くのファンを獲得しています。収穫祭:共鳴する喜び毎年開催される収穫祭では、人々が集まり、それぞれ自分のお気に入りの料理レシピや食べ方を披露します。「これぞ私流!」「こんな食べ方もあるんだ!」という声が飛び交い、一つひとつの料理には笑顔と思い出があります。また、市場では新鮮な佐土原ナスが並び、それぞれ自慢の商品としてアピールされます。「今年も立派なのができたよ!」と嬉しそうに話す生産者たち。その笑顔こそ、本当の喜びなのでしょう。古き良き時代:伝統への回帰昔ながらの製法で作られる漬物や煮物など、家庭ごとの秘伝レシピも披露されます。「祖母から受け継いだこの味、一緒につくろう」と言葉通り世代間交流も盛んです。それぞれ異なる家庭背景を持つ人々ですが、「同じ土地で育った」という共通点によって親密さが生まれます。この交流こそ、文化継承と言えるでしょう。味わうこと以上:心と体への栄養"感じる"こととは何か?それはただ舌先で味わうことだけではないでしょう。 "この野菜にはどんな思いや願い込められているだろう" "誰かとの会話や笑顔によってどんな温かさ広げよう" "健康だけじゃなく、生涯忘れない思い出になる"幸せへ続く道:未来への希望"何度でも言いたくなる。" 新鮮さ、美味しさ、それ以上。実際ここには無限大とも言える可能性があります。それこそ、生産者自身から消費者へ繋ぐ橋でもあります。そして、「私たちはより良い未来へ進む!」という意志表明でもあるのでしょう。それ故、この日こそ単なる祝福の日ではなく、新しい約束の日なのです。音楽・舞踊・美食…多様性あふれる絆"みんな集まれば楽しめる!” - 地元アーティストによる演奏会では心弾むメロディー;空気中舞踏する音楽! - - 働いている人々がお揃いや楽しむ”地域一丸” - - 一口頬張った瞬間、その旨さ溢れるばかり;すぐ横には笑顔満開! - 結論:根付いたものとは何か?果実だけじゃない愛情・希望そして夢だろう・・・? /> /> /> /> /> /> />...

エストニアの国旗の日:歴史と文化

エストニアにおける国旗の日は、毎年8月24日に祝われます。この日は、1918年の独立宣言以来、エストニアの象徴である青・黒・白の国旗が正式に採用されたことを記念する重要な日です。青は空と海を象徴し、黒は土地や民族の歴史的苦難を表し、白は希望と純粋さを示しています。この3色はエストニア国民に深く根ざした意味を持ち、それぞれが国民のアイデンティティーや誇りに直結しています。この日は単なる祝祭ではなく、歴史的な出来事への敬意を表す機会でもあります。エストニアは長い間、多くの外部勢力によって支配されてきましたが、その中で彼ら自身の文化や伝統を守り続けてきました。特に20世紀初頭から続く独立運動において、この国旗が果たした役割は非常に大きかったと言えます。勝利の風:この地の名誉の旅日差しが優しく差し込む中、人々は自宅や公共施設に国旗を掲げる姿があります。その光景を見るとまるで、その場全体が誇り高くそびえ立つ山々に包まれているようです。青い空には雲ひとつなく、心地よい風が吹いています。その瞬間、自分たちのルーツや故郷への愛情が一層強まります。そして、そこには無数の物語があります。夜明け前…1917年11月、それまでロシア帝国によって抑圧されていたエストニア人たちは新たな希望を見出しました。革命によって新しい時代が訪れ、自分たち自身で未来を切り開こうという気運が高まりました。この時期、多くの人々が集まり、自らのアイデンティティーや国家について真剣に考え始めました。そして1918年2月24日にはついに独立宣言へと繋がります。その後数ヶ月後、この素晴らしい青・黒・白からなる国旗もまた、新しい国家への熱い思いを象徴するものとして採用されました。子供の思い出帳子供たちは、この特別な日の朝早くからワクワクして待っています。「今日は何か特別なことあるかな?」と思いつつ目覚める子供たち。その瞬間、お母さんから「今日は私たちの日よ」と言われることも多いでしょう。それぞれのおうちでは特別なお料理がお皿いっぱい並べられ、人々はいっそう気持ちも高揚します。花火やパレードなど楽しみいっぱい!街中には笑顔あふれる人々で溢れていて、お互い挨拶したり手を振ったりします。それこそ、大切な伝統ですね。文化的背景This day is not only about the celebration of a flag, but also the revival of cultural heritage. In the years leading up to independence, many Estonians had begun to rediscover their folk music, dance, and crafts that had been suppressed for generations. The blue-black-white flag became a rallying point for these cultural movements, symbolizing unity and resilience. Traditional folk songs were sung across towns and villages as families gathered to honor their roots...

国民連帯の日:ハンガリーの歴史と文化を祝う特別な日

国民連帯の日は、ハンガリーにおける歴史的な出来事を記念する日であり、毎年6月4日に行われます。この日は、1920年のトリアノン条約の署名を記念し、その結果としてハンガリーが領土を大幅に失ったことを思い起こさせます。この条約によって、ハンガリーはオーストリア=ハンガリー帝国の一部として失われた地域の大部分を切り離され、多くの民族が新しい国境線に従って分断されました。そのため、この日には多くの人々が集まり、失った土地と民族的アイデンティティについて考え、その痛みや悲しみを共有します。風に舞う旗:過去への呼びかけこの日はただ単なる記念日ではありません。赤と白のストライプが入り混じった伝統的な旗が掲げられ、人々は誇り高く自らのルーツを語ります。響き渡る鐘の音とともに、多くの市民たちが手を取り合い、「我々は決して忘れない」という思いを込めて声を上げます。まるで時空を超えて過去から現在へと繋ぐ架け橋となるかのようです。夜明け前…それはあの日、暗雲が立ち込める中で始まりました。家族や友人たちとの別れ、新たな生活への不安。それでも希望もあった。「いつか帰れる」と心密かに願う声が聞こえてきます。そのような感情は今もなお、多くのハンガリー人によって受け継がれています。そして、この特別な日にはそれらすべてが一つになり、一つなる意志として集結します。子供たちのおしゃべり帳また、この日は若い世代にも重要です。学校では国民連帯の日について教えられ、子供たちは歴史書や物語から祖先達の苦難や喜びについて学びます。「どうして私たちはこの日に集まるんだろう?」という問いかけに対し、大人たちは「私たちは一緒だから」と答え、その言葉には深い意味があります。それぞれ異なる思い出や体験から紡ぎ出される物語、それこそがこの日の本質です。歴史的背景:トリアノン条約とは何だったか?1920年6月4日に締結されたトリアノン条約。この名前だけでも、多くの場合、人々には痛みと思い出させるものでしょう。この条約では、ハンガリーはその領土面積のおよそ三分二以上を失いました。それまでオーストリア=ハンガリー帝国という形で共存していた多様な民族群は新しく生まれた周囲諸国へと分散され、一つだったコミュニティーはバラバラになりました。忘却から覚醒へ:再構築されたアイデンティティ時間と共に、多くの場合文化や言語も変わってしまうものですが、この日の存在は人々にそのアイデンティティーへの意識向上を促しています。多様性とは強さでもあります。「失ったもの」を振り返りながら、それでも「今ここで生きている」という事実への誇り。しかし時折、「私たちは何者なのか?」という問いも浮かぶことがあります。覚醒した声:次世代への希望Kulturális örökségünk: 文化遺産と言えば、一度崩れてしまったものでも取り戻す力があります。その力強い声となって次世代へ引き継ぐことこそ、本当につながることなのだと思います。この特別な日はただ「哀悼」するだけでなく、新しい希望へと変わります。一緒になればこそできる未来像、それぞれ異なる背景から来ても、一つになる瞬間、それこそ真実なのです。振り返り:過去との対話"我々はいまだあの日から逃げてはいない", そう歌う合唱団員達。他方では、「もう二度とは味わいたくない」と願いつつ、それぞれ何処までできているだろう? この日、日本アニメーション作品にもあるような魔法使いたちも混ざっています。そしてあの日、おばあちゃんがおぼろげながら教えてくれました。「勇気とは行動することで示すものなんじゃ。」これまで繰り返し伝え続けたいメッセージです。Coda: 哲学的視点 - 勝利とは何か?"勝利とは我々自身との闘い" .果たして勝利とは何でしょう?単なる過去への執着なのでしょうか。それとも未来へ蒔いてゆこうとしている種なのでしょう?歴史から目逸らさず勇敢に立ち向かわなくてはいけません。我々全員がお互いにつながれている限界、その先には新しい道筋しかないのでしょう。また彼方未来より届いた風音色ように感じ取れる力強さがあります。...

伝教大師忌 - 日本の仏教行事とその深い意義

伝教大師忌は、日本における仏教の一端を深く理解するための重要な祭典であり、特に天台宗の創始者である最澄(伝教大師)を偲ぶ日です。この日、最澄が亡くなったとされる日に行われる供養や法要は、信者たちにとって非常に意義深いものであり、その存在は日本仏教史上、そして日本文化全体においても重要な意味を持っています。最澄は794年から805年頃にかけて中国から帰国し、天台宗を日本にもたらしました。その後、多くの寺院や信者が彼の思想と信念によって導かれました。この祭りが重要なのは、ただ単に歴史的な背景だけではなく、それが現代の私たちにも影響を与え続けている点です。自分自身を見つめ直し、多様性や共存について考えるきっかけとなるこの日は、心静かな時間となります。また、この日は法要だけではなく、人々が集まり、新しい出会いや交流も生まれる特別な機会でもあります。静寂なる山々:最澄との対話朝霧立ち込める山々、その中で響く僧侶たちのお経。冷たい空気が肌を引き締めるような感覚。そしてその瞬間、一瞬でも神聖さに包まれる感覚。伝教大師忌の日には、日本各地で行われる法要や供養によって、多くの人々が集います。それぞれの思い出や願い事を書いた紙灯篭が暗闇で幻想的に輝き、人々は故人への感謝や祈りを捧げます。この風景はまさしく心洗われるひと時です。夜明け前…光明への道それでは、この日の起源について振り返ってみましょう。平安時代初期、大和朝廷によって成立したこの宗派には多くの流派がありますが、その礎となった思想は今なお脈々と受け継がれています。早朝から参拝する人々の中には、ご先祖様への感謝だけではなく、自身の日常生活への戒めとして訪れる者も多いでしょう。「私は何故ここにいるんだろう」と、自問自答するその姿勢こそ最澄も求めていた精神的修行なのかもしれません。子供の思い出帳:遊び場として伝教大師忌の日には子どもたちも参加します。地域ごとのイベントやお祭り、また手作りのお土産物など、小さな手で作った物品など展示されます。そのような場面を見ることで、大人たちは自ら忘れてしまった純粋さを思い出すことになります。「昔、おじいちゃんから聞いた話」と言わんばかりに、大人たちは周囲につながりながら笑顔になり、お互い学び合う温かな雰囲気になることもしばしばです。色彩豊かな花々:自然との共生伝教大師忌"赤いカーネーション" の鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った風景。それこそこの日ならではです。また、この日には特別なお花見弁当なども用意されます。このようなお祝いごとは「ただ食べればいい」というわけではなく、それぞれのお皿には家族愛や感謝という名残があります。そして私たちはその一口一口にも敬意を表しながら味わいます。それこそ、本来求めているものなのでしょう。癒し: 心地よいひと時「本当にこれでいいんだろう?」 (ああ…) "そんなこと考えずとも楽しむべきなんじゃない?" という声すら聞こえてきそうですが、その矛盾こそ真実なのかもしれません。一瞬でも静まり返った空間から漏れる微笑み。「あなた」 と "私" のつながり。その小さな輪廻まで探究してゆく旅へ誘われます。その日常生活だけど非日常へ向かう祝福、それこそ"美しい輪廻".締結: 哲学的問いとして新しい光へ向かう道筋"しかし、勝利とは何なのだろう?"A. ただ記憶され続けられる過去なのだろう。そしてそれとも未来へ向かわせるため蒔かれる種なのだろう?今後どんな新しい実践方法へ進化してゆくだろう。我々全員それぞれ役割があります。"実践" に身近になればなるほど、その答え探求する力強さとしてより良き世界になるよう思考します。どうでしょう、この目指す先までほんとうここまで辿っています?その問い掛け自体、「あなた」の在処となります。この問いによってまた新しいつながりできてゆくだろう。そして私たちは再度巡回してゆくことで人生最大限充実したものになるのでしょうね。"...

日本のショートフィルムの日:短編映画の魅力を楽しもう

ショートフィルムの日は、日本における短編映画の魅力や重要性を再認識するための特別な日です。毎年、全国各地でさまざまなイベントが開催され、多くの観客が新しい才能や独自の視点を持つ作品と出会う機会となります。この日が制定された背景には、映画という芸術形式が持つ力や、短編映画が特に若いクリエイターたちにとって実験的な場であることがあります。日本では、1930年代から短編映画制作が盛んになり、その後もテレビCMやアニメーションなど、多岐にわたるジャンルとして発展してきました。光射す道:映像と言葉で紡ぐ物語この日は、ただ映画を見るだけではなく、それらを通じて人々の感情やメッセージを感じ取り、自分自身を見つめ直す機会でもあります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、人々はスクリーン上で繰り広げられる多様な物語からインスピレーションを受け取ります。そして、このような体験こそが、私たちの文化的アイデンティティを強化し、新しい視点を提供するものなのです。小さな画面、大きな夢:未来への扉ショートフィルムの日は、日本国内外から集められた多様な作品を見ることのできる貴重な機会です。例えば、「ショートフィルム・フェスティバル」では、多彩なテーマやスタイルの作品によって観客は異なる世界へ導かれます。このイベントには、プロフェッショナルだけでなくアマチュアクリエイターも参加しており、それぞれ異なるバックグラウンドから生まれるストーリーには心打たれるものがあります。夜明け前…新しい世代の声1970年代以降、日本では若手監督たちによる短編映画制作が盛んになりました。その中でも「学生運動」など社会的背景を反映した作品群は特に注目されていました。この流れは現在にも続いており、新進気鋭の監督による新しい形態やスタイルも次々と登場しています。その瞬間、誰もが息を呑むような革新的かつ挑戦的な表現方法によって、多くの人々が感動し、そのメッセージに共鳴します。子供たちのお話帳:想像力豊かな世界へ子供向け短編映画もまた、この日に欠かせない要素です。「君のおじいちゃん」など温かみあふれるストーリーは子供だけでなく大人にも深い印象を与えます。それぞれ違った視点から描かれる物語には教育的価値もあり、小さなお子さんにも理解できる内容ながら大切なたくさんの教訓があります。また、その表現方法はいろんな技術革新にも影響されていて、美しいアニメーション技法なども見どころです。赤い糸:文化交流としての役割国際的には、多くの場合シネマトゥリズム(Cinema Tourism)とも呼ばれているこの日ですが、日本国内外から集まった多様性豊かな才能同士がお互いにインスパイアされ合う姿を見ることこそ、この日の最大なる意義でしょう。それぞれ異なる文化背景から来ている映像作家同士が交わす言葉こそ、本当のお祭り騒ぎとも言えるでしょう。音楽や舞踊とのコラボレーションなど、新しい表現方法への探求心は常に私たち自身へ問いかけています。色彩豊かなキャンバス:未来への希望#日本では近年「オンライン上映」の形式など、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)時代ならではと言えるスタイルも定着しつつあります。しかし一方でリアルタイムで直接観客との対話について考える良さも忘れてはいません。このようなお祭り事業こそ地域活性化につながります。また地域社会との結びつきを強化するためにも不可欠なのでしょう。そしてそれこそ私達一人ひとりとして新しい可能性へ挑む絶好機でもあると思います。哲学的思索…夢とは何か?失われない記憶なのだろうか?"しかし、この日に触発された数々の物語とは何なのでしょう?それ自体過去となってしまった歴史なのか、それとも未来への希望となる種なのだろうか?"...

虫歯予防デーの歴史と意義

虫歯予防デーは、日本において1928年から1938年にかけて制定された特別な日です。この日は、国民の口腔衛生を促進するために設けられました。当時の日本では、食文化の変化や都市化が進む中で、虫歯や口腔疾患が増加していました。これに対抗するため、虫歯予防デーは人々に口腔ケアの重要性を啓発し、健康な生活を送る手助けとなることを目的としていました。歴史的には、この取り組みは日本国内だけでなく、世界各国でも同様に進められていたことから、多くの国々と連携しながら展開されました。たとえば、アメリカ合衆国では1900年代初頭から既に口腔衛生キャンペーンが行われており、日本もその流れを受け継ぐ形で活動を開始しました。この背景には、国民全体の健康意識向上と医療費削減という二つの大きな目的がありました。勝利の風:この地の名誉の旅当時、日本全国で展開された「虫歯予防」運動はまさしく文化的な勝利への道でした。市街地には、「毎日磨こう!みんな笑顔になれる」と書かれたポスターが掲示され、多くのお菓子屋さんでは「甘いものはほどほどに!」という看板が立っていました。その瞬間、人々はただのお菓子屋ではなく、自身や家族への愛情を込めた思いやりとして受け止めていたことでしょう。夜明け前…しかし、この運動が始まった頃、日本社会には様々な課題が横たわっていました。都市化によって便利さが増す一方で、人々は伝統的な食文化や生活習慣から離れていきました。それによって、新しい食事スタイルによる糖質過多問題も浮上したわけです。「今まで通り」でいいとは言えない状況でした。しかし、その朝焼けの日差しと共に、多くの人々が目覚め、「自分自身」「家族」「未来」を考えるようになりました。子供の思い出帳特筆すべきは、小学校でもこの取り組みが浸透していた点です。教室内には鮮やかな色彩で描かれた虫歯撲滅ポスターや図表も展示されており、それを見る生徒達は自然と口腔ケアについて学ぶ環境となりました。「赤いカーネーション」の香り漂う校庭で、一緒に遊びながら磨き方を教え合った友達との思い出。そして、「自分自身だけではない」というメッセージこそ、この運動成功への鍵だったと言えるでしょう。知られざる背景実際、この取り組みによって昭和初期には国内でエナメル質保護剤など新しい技術・製品も登場しました。またそれ以外にも、地域ごとの特色ある対策も見られるようになりました。例えば、大阪府では独自に「虫歯予防キャンペーン」が行われ、お祭りなど社交的イベントとのコラボレーション企画として盛況でした。人々は楽しんだ後、自ずと健康への意識向上につながっていったのでした。文化的参照:日本ならではNippon(日本)という名自体にも「ニン」(人)と「ホン」(根源)の意味があります。それゆえ、日本独特な観点から見れば、この運動こそ人間存在そのもの—つまり「根本」と言えるでしょう。他国でも同じような試みがあります。しかし、日本流なのです。「古来より続く美味しい和菓子作り」を忘れてはいません。それゆえ、一切合切無視してしまうことなどできません。ただ気持ち次第—あとはバランス!それこそ真骨頂なのです。結論:哲学的問いかけへ"しかし、本当に健康とは何なのでしょう?それぞれの日常生活や価値観によって変わるものでしょうか?" "また、「笑顔」とはいったいどんな状態なのでしょう?他者とのつながりなのか、それとも自己充足感なのでしょう?" "こうして私たちはこの歴史的過程を振り返ります。そして新たなる未来へ、一歩踏み出す勇気—それこそ希望なのだと思います。" ...

日本の虫の日:由来と楽しむ方法

虫の日は、毎年6月の第3土曜日に日本で祝われる特別な日です。この日は、虫や昆虫に対する関心を高め、生態系の大切さを再認識することを目的としています。日本には古くから多様な昆虫が生息しており、彼らは自然環境のバランスを保つ上で欠かせない存在です。また、子供たちが自然への理解を深める機会ともなっています。この日に関連して行われるイベントや活動は、親子で楽しむものから専門家による講演まで多岐にわたります。歴史的には、日本人は古来より昆虫との共生を大切にしてきました。特に「鈴虫」や「蝉」は、日本文化の中で歌や詩にしばしば登場します。そのため、この日は単なる環境保護だけでなく、日本人の文化や伝統への理解も深められる日でもあります。歴史的背景として、「虫の日」の起源は1988年までさかのぼります。当時、日本中で昆虫観察ブームが起こり、それがこの特別な日の設立につながったと言われています。命あるものたちへ:小さき者たちの祭典6月になると、多くの場所では色とりどりの昆虫展覧会やワークショップが開催されます。青い空、緑豊かな草原には、小さな子供たちが捕まえたカブトムシや蝶々を手に、大喜びする姿があります。「見て!これ、大きいよ!」という声が響き渡り、その瞬間、誰もが自然とのつながりを感じます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように、人々は目にも耳にも楽しむことのできる貴重な時間を過ごすことになります。夜明け前…新しい発見への旅朝早くから準備した親子連れ、その背中には捕まえようとしている小瓶があります。「今日は何匹捕まえられるかな?」そんな期待感満載で、彼らは公園へ足を運びます。その道中には小川流れる音とともに、小さな羽音が聞こえてくることでしょう。そして、小瓶につかまったミツバチを見るその目にはキラキラした光があります。それぞれ思い思いのお気に入り昆虫との出会い。そして、「これって食べれるかな?」という問いかけも飛び出します。子供の思い出帳:昔話と未来へ向けて私自身もそうでした。夏休みになると、おじいちゃんのお家へ遊びに行って、一緒に網を持って外へ繰り出した記憶があります。「あれ?あそこ動いている!」いつも目ざとかったおじいちゃん。その指差す先には、美しい翅(はね)模様のお蝶さん。それを見るためだけでもワクワクしたものです。そして、その時感じた生命力――それは永遠不変です。世代交代しても受け継ぐべき大切な想いなのだと思います。持続可能性への道:未来世代へのメッセージこの「虫の日」が果たす役割とは何でしょう?"私たちは彼らから何を学ぶことができるでしょう?"それぞれ一匹一匹、大切な生態系」を支える存在なのだ、と再認識させてくれます。この日はただ単なるイベントではなく、持続可能性について考える貴重なお題でもあるんですね。それぞれ自分自身の日常生活にも取り入れてみたり、新しい視点で自然を見ること、それこそ未来世代への贈り物になると思います。結論:命とは何か?それとも無限なるサイクル?"しかし、本当に命とは何なのでしょう?それ自体消費され続けるものなのでしょうか?”"そしてその瞬間、人々全員その答えについて考える機会になれば良いや。" ”我々はいずれ夢見る存在となる。” ...

ムシキングの日:日本の昆虫文化と楽しみ方

「ムシキングの日」とは、毎年11月18日に日本で祝われる特別な日です。この日は、日本全国で「ムシキング」という人気のあるカードゲームに関連するイベントや活動が行われます。ムシキングは、昆虫をテーマにした対戦型カードゲームであり、2002年に登場して以来、多くの子供たちとその家族に愛されてきました。ムシキングはただの遊びではなく、昆虫について学ぶことや自然との関わりを深める機会を提供しています。勝利の風:この地の名誉の旅ムシキングの日は、まさに子供たちが小さな勇者となり、大自然との対話を楽しむ日でもあります。彼らは自分だけの昆虫コレクションを誇り高く披露し、その姿はまるで英雄伝説から抜け出してきたようです。大きなカブトムシや美しい蝶々が彼らの手元で舞い踊る様子は、多くの人々にとって心温まる光景です。夜明け前…かつて、このゲームが始まったばかりだった頃、多くの子供たちは昆虫採集に夢中でした。その朝早く、草むらにはまだ露が残っており、小さな手には網とケースが握られていました。「今日は最高の日になる!」と互いに声を掛け合う子供たち。その期待感こそが、この日々への愛情を育んできました。そして今もなお、全国各地で開催される大会やイベントでは、その情熱と思い出が脈々と受け継がれています。忘れ去られた記憶:当時のおもちゃ屋初期には、おもちゃ屋さんには必ずと言っていいほど、「ムシキング」のカードやフィギュアが並んでいました。「あそこには、私のお気に入りだったカブトムシフィギュアも売っていたよね」と言う友達との懐かしい思い出。そして家族連れがおもちゃ屋へ足を運ぶ姿も見受けられました。この熱気こそ、「ムシキング」の魅力なのだと思います。羽音として響く信念「虫」は私たち人間にとって身近ながら、その生態系では不可欠な存在です。彼ら一匹一匹は、大切な自然界のピースなのです。この日はそんな小さな命への感謝でもあるでしょう。昨今では環境問題について多く語られるようになりましたし、「私たちは何を守れるのでしょう?」という問い掛けともなるでしょう。子どもの思い出帳"あぁ!これ見て!" と目ざめる瞬間、大きなクワガタ捕獲成功時。「お母さん!これ本当に捕まえちゃったよ!」という声。それぞれ異なる体験こそ宝物ですよね。そしてそれぞれ異なる表情、それによって描かれるストーリー…。この日に紐解かれる数多くのお話、一つ一つが心温まります。結論:土壌から生える未来への希望しかし、この「勝利」とはいったい何なのでしょう? それは単なる競争結果なのか、それとも新しい知識や友情として土壌から芽吹いている種なのでしょうか? ムシキングの日によって呼び起こされた多様性への理解、新しい発見、その背後にはもっと大切な価値観があります。この日は我々自身と自然界との架け橋となります。それぞれのお祝いによって育む未来への希望—それこそ真実なのです。...

水虫治療の日の重要性と正しい対策

水虫治療の日は、毎年6月8日に日本で定められた特別な日で、足の皮膚病である水虫(白癬)に対する理解を深めることを目的としています。この日は、水虫という病気がもたらす影響や、その予防法、治療法について広く啓蒙活動が行われます。水虫は主にカビによって引き起こされる感染症であり、多くの場合、湿気の多い環境や通気性の悪い靴などが原因となります。この病は、特に日本では非常に一般的であり、多くの人々が一度は経験したことがあります。日本国内では、高温多湿な気候条件も相まって、水虫の発生率が高いことから、適切な知識と治療方法を広めることが求められているのです。過去には、水虫を恥ずかしさや偏見から隠す人も多かったため、その存在を正面から受け入れること自体が大きな進歩と言えるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅この日の背景には、日本人として誇り高く健康的な生活を送るために必要な知識への旅があります。そしてその道筋には、おばあちゃんから聞いた昔話や先祖代々受け継がれてきた知恵も息づいています。昔ながらのお茶や足湯など、伝統的な民間療法にも目を向けつつ、西洋医学との融合も進んできました。このようにして、日本独自の治療文化が築かれてきた歴史があります。夜明け前…ある夏の日、薄暗い朝焼け空に包まれながら、小さな村では祭り準備が始まった。村人たちはそれぞれ手作りのお守りや薬草で作ったクリームを持ち寄っていた。「これなら水虫にも効くだろう」と笑顔で言い合う光景はどこか微笑ましくて、人々は同じ悩みを抱える仲間として心強さを感じていた。その瞬間、水虫という病気への偏見よりも、人々の絆と共感こそ大切なのだと感じさせられる出来事でした。子供の思い出帳私たち子供時代には、大好きなおじいちゃんから教わった「お風呂上りには必ず足を乾かすんだよ」という言葉があります。その言葉通り、おじいちゃんはいつでも丁寧にお湯から上がると足元を見る習慣でした。それこそ彼自身、一度ひどい水虫になった経験者だったのでしょう。「早いうちになんとかしないと、大変だぞ」と語っていました。その教えは今でも私自身や周囲へ伝えている大切な思い出となっています。文化的参照:古来より続く知恵古代中国や古代エジプトにも皮膚病について記述された文献があります。しかし、日本独自のアプローチとして重視されてきた民間療法もあります。それは例えば、生姜湯による内側から温めたり、お茶碗一杯のお酢につけたりする自然派アプローチです。また、日本各地では地域特有のお手当て方法として「泥パック」なども親しまれています。これら全て、『医食同源』という考え方につながっています。身体だけではなく心まで元気になれるよう、一緒に食べ物や習慣について考え直してみませんか?結論:勝利とは何か?"しかし、水虫克服とは何なのか?それ自体ただ一時的問題解決なのか、それとも心身両面へ働き掛け、人との繋がり創出への道標なのか?” This question lingers in the minds of those who strive for health and well-being. Water fungus treatment day not only raises awareness about the disease but also calls for a cultural shift, embracing knowledge as a collective force to vanquish stigma and foster community....