2022年 - 第24回冬季オリンピック・北京大会開催。2月20日まで。

2月4 の日付

8

重要な日

46

重要な出来事

233

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

立春の意味と行事 | 1985-2024年の立春情報

立春は、日本の二十四節気の一つで、冬から春へと移り変わる重要な節目を示します。この日を境に、日々の陽射しが明るくなり、寒さが和らぎ始めることから、多くの人々にとって待ち望まれた瞬間です。1985年から2024年まで、日本各地で様々な文化的行事や風習がこの立春の日に合わせて行われています。歴史的には、立春は古代中国から伝わったもので、日本でも平安時代には重要な行事として認識されていました。「春」の名が示す通り、新しい生命や再生を象徴する時期でもあり、この日を祝い農作業の準備を整える風習も根付いています。特に稲作文化においては、この季節に土壌が温まり、芽吹き始める頃合いとなります。生命の息吹:春への扉赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、ああ、この日は確かに特別だと感じます。街中では「鬼は外!福は内!」という声が響き渡り、人々は豆まきを行います。この伝統的な儀式には厄除けや福を呼び込む意図があります。そしてその後には、美味しい恵方巻きを囲んで家族団欒…まさに心温まる光景です。歴史への旅路…1985年から2024年へ1985年以降、日本では様々な変化がありました。たとえば、1990年代にはバブル崩壊によって社会全体が不況となりました。それでもなお、多くの地域では立春のお祭りや行事が続けられました。その背景には、「季節感」を大切にする日本独自の文化があります。さらに2000年代以降、「環境問題」への意識も高まり、新たな形で自然との共生について考えるきっかけとなりました。特に東日本大震災以降、多く人々は「原点回帰」として自分たちの日常生活や自然との関係性について見直し始めています。このような流れもまた、立春という時期にも影響を与えています。子供たちの記憶帳私自身、小さい頃、毎年この時期になると母親がお米や野菜を植える準備をしている姿を思い出します。その横で手伝うこともなくじっと見ているだけでした。しかし、それでも心には強く刻まれていました。「もうすぐ暖かくなるよ」と言う母親の声。そして毎年訪れるその光景…。そう、一つ一つ、大切な思い出なのです。地域色豊かな祝祭…各地で見られる風俗Kagoshima(鹿児島)では独自のお祭りとして「鶴丸公園」で催されるイベントがあります。また、大分県では新鮮なお野菜や果物販売なども盛況です。それぞれ地方色豊かな文化として発展しています。こうした多彩なお祭りこそ、日本全国どこでも共通する「喜び」と「希望」の象徴と言えますね。未来への視線:2024年度へ向けてそして迎える2024年…何か新しいことがありますように!"なんだろう、その予感…"と思いつつ、多く的人々は期待感いっぱいでしょう。「今年こそ良い一年になるよう」に願う心。しかしながら、それだけではなく、自分自身のできる範囲内で成長し続けたいと思っています。また新しい挑戦とも向き合いたいです。そして次世代へ何かしら受け継ぐものになればとも願います。哲学的問い:生命とは何か?再生とは?"しかし、その根本的疑問…" "生命とは何なのだろう?" それとも "私たち自身、自身で育んできたものなのだろう?” "それともただ訪れる季節ごとの変化なのだろう?” 私達一人一人の日常生活、その瞬間瞬間こそ、本当は答えになっている気もしませんか?...

西の日の魅力:地域を再発見する特別な日

西の日は、日本で毎年11月の第2土曜日に祝われる特別な日です。この日は、主に「西」を象徴する文化や歴史を振り返り、その価値を再認識することを目的としています。もともとは「西」という概念が持つ多面的な意味合い、例えば豊穣や発展、そしてコミュニティの結束などを強調するために制定されました。この日の起源は、日本が明治時代に入った頃から遡ります。明治時代、日本は近代化の波に飲まれ、西洋文化の影響を受け始めます。その中で、「西」を象徴する文化や考え方が取り入れられ、それが日本独自の形で再構築されていきました。特に、西洋からもたらされた科学技術や教育制度、さらには市民社会の構築などが日本社会に大きな影響を与えたことは忘れてはいけません。勝利の風:この地の名誉の旅この日には多くの場合、地域ごとの祭りやイベントが開催され、人々は集まり、その地元文化について語り合う機会となります。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」と表現できるような活気ある雰囲気です。地域住民同士による交流や、新しい世代への伝承が行われ、この日ならではの特別感があります。夜明け前…早朝、西の日を祝う準備として、様々な儀式が行われます。古くから続く伝統的な行事として、お供え物を作成したり、神社への参拝も見逃せません。「ふわっと香ばしい焼き魚」と共に並べられるお米や野菜。この日は地域内外から人々が集まって共食し、その味わい深さと共感によって絆を深めていく様子は、本当に美しいものです。子供の思い出帳また、西の日には特別なアクティビティとして子供たち向けのお祭りも盛況です。この日は絵本読み聞かせ会やワークショップなど、多様なプログラムがあります。「小さなお手手で色とりどりのお花紙を折る姿」や、「皆で一緒になって昔話に耳を傾ける笑顔」は、この日に生まれる素晴らしい光景です。それぞれのお家では家族揃って食卓について語らう時間も大切であり、それこそ家庭内でも「西」の意義について考える良い機会となります。さらに、この日には地域ならではの商品販売コーナーも設置されます。「新鮮なお野菜」「手作りのお菓子」「工芸品」が並び、その地元ならではの商品を見ることで、人々は誇り高くなるでしょう。そしてその商品には、一つ一つ思いや願いというストーリーがあります。それこそ、おじいやおばあさんから受け継ぎ、地域住民みんなによって育まれてきたものなのです。未来へ向かって…このようにして、西の日はただ単なる祝祭だけではなく、「コミュニティ」そして「アイデンティティ」の再確認となります。それぞれ各家庭ごとの祝い方も異なるため、多様性ある記念日の過ごし方でもあります。また、「私たちはどこから来たか?」という問いかけにも通じているわけですね。土台となった歴史的背景実際には、この日は多くの場合商業活動にも関連しています。地域振興策として位置づけられている側面もあり、市場活動へと発展する場合もしばしば見受けられます。その中でも、各種バザー・フリーマーケットなど、多彩なお店やブースが並びます。しかしそれだけではなく、大切なのは人々同士がお互いにつながっているという感覚なのですよね。そうした感情的つながりこそ、本当の意味で「西の日」を根付かせていると言えるでしょう。哲学的考察:結局何なの?しかし、西とは何なのでしょう?それはただ方向性だけなのでしょうか?それとも心情・感情そのものなのでしょうか?そんな疑問を抱きながら過ごすこの日だからこそ、人々はより深く自分自身とも向き合わせる時間になるのでしょう。「私たち自身とは何者なのだろう?」そんな問い掛けにも繋げてゆくこと、それこそが真理への道筋になるのでしょうね。...

ぷよの日の楽しみ方とその魅力

「ぷよの日」は、日本において非常に特別な日です。この日は、人気のあるパズルゲーム「ぷよぷよ」が初めてリリースされた日、つまり1991年6月27日に由来しています。ぷよぷよは、単なるゲーム以上の存在であり、多くの人々にとって心のよりどころであり、友情やコミュニティを育む重要な役割を果たしてきました。このゲームは、対戦型パズルゲームとしてその名を馳せており、その魅力は多彩なキャラクターと奥深い戦略性にあります。プレイヤーが同じ色の「ぷよ」をつなげて消すことでコンボを作り出し、お互いに相手を攻撃するスタイルが特長です。その中で、一瞬で判断し決断するスリルが加わり、多くのファンが夢中になる要因となりました。日本国内外で数多くの大会も開催されるなど、その影響力は計り知れません。勝利の風:この地の名誉の旅風が吹き抜ける午後、小さな町では子供たちが友達と一緒に遊ぶ姿があります。「今日こそ、みんなと一緒に最高記録を更新する!」そんな期待感から生まれるワクワク感。それこそが「ぷよの日」の真髄ではないでしょうか。この日はただ単なる記念日ではなく、人々をつなぎ合わせる絆の日なのです。夜明け前…思い返せば、「ぷよの日」が始まった当時、日本にはまだあまり知られていない新しい文化が芽生えようとしていました。当時から続くアーケード文化や家庭用ゲーム機との融合によって、「ぷよぷよ」は若者たちから大人まで幅広い層に受け入れられました。そして、各地で行われるイベントや大会では、不正解への苦笑いや成功した際の喜びなど、多様な感情が入り混じります。そこには老若男女問わず共通した楽しみがあります。子供の思い出帳あなたも覚えているでしょうか?子供だったあの日々、お友達との対戦や家族との楽しい時間。「勝った!」という瞬間には全員が興奮し、「また挑戦してみたい」と次への意欲へと変わります。その瞬間こそがまさしく友情や愛情そのものだったと思います。実際、このようなお祝い事は、日本国内だけでなく海外にも広まり、多国籍なファンコミュニティも形成されています。新たなる挑戦Puyo Puyoは進化し続けています。最新作では、新しいキャラクターやシステムが追加され、それによってプレイヤー同士競争できる楽しさも倍増しました。しかし、それでも本質的には何も変わらない部分があります。それは、人とのつながりや心温まる体験です。それぞれのお祝いごとは、新しい世代にも引き継がれていることを感じます。Puyo Puyo, 世界へ羽ばたく時Puyo Puyoは今、日本だけでなく世界中へ羽ばたいています。そして、その人気は日本文化そのものとも深いつながりがあります。他国でもプレイされており、それぞれ独自のお祝い方法も確立されています。しかし根底には同じ楽しさと共鳴があります。Puzzle, Unity, Joy!"Puzzle"(パズル)、"Unity"(団結)、"Joy"(喜び)。この3つこそ、「ぷよの日」の核となる要素だと言えます。それぞれ異なる背景を持ったプレイヤーたちですが、一緒になって楽しむことのできる場所というものは、本当に貴重です。この日には全国各地から集うファンとの交流会や大会など様々なイベントも行われ、その様子は賑わっています。そして誰か一人でも負けてしまうことになれば、一喜一憂しながら最後まで応援し合う光景を見ることになるでしょう。Sparking Creativity in Every Player!"Creativity"(創造性)という言葉も忘れてはいけません。「どうしたら相手より先んじられるか?」そんな発想力を養う場にも成長しています。仲間との対話、新しい技術への挑戦など、この精神こそ若者だけでなく、大人にも必要だと思わせます。また、公式グッズ販売やファンアートなど様々な形態でも表現され、自分自身表現できる場とも言えますね。そして未来へ… そう考えると、「ぷよの日」はただ過去のお祝い事ではありません。それ以上に未来への希望とも言える日なのかもしれません。"How can we keep this community thriving?" そう自問自答することで、新しいアイデア、生まれるチャンスにつながります。このコミュニティ無限大!誰か一人でも楽しめればそれだけ価値ある時間だと思いますね! Puyon! Adventure of Life. (冒険する人生) "私たちはどんな道でも進む勇気さえあれば、その先には必ず驚きと喜びがあります。" 結論:それなら勝利とは何か?しかし、本当に勝利とは何でしょう?ただ過去のお祝い事なのでしょうか、それとも土壌に蒔いた種として未来へ受け継ぐべきものなのでしょうか?これから先、「ぷよの日」がどんな形になってゆくのでしょう…。私たち自身、この素晴らしい瞬間・経験・教訓から学ぶ必要があります。そして忘れてはいけない、大切なのは共鳴し合える仲間なんだと思います!...

高齢者安全入浴の日:高齢者を守るための大切な取り組み

日本において、高齢者安全入浴の日は、毎年10月の第2土曜日に定められています。この日は、高齢者が安全に入浴できる環境を整えることの重要性を広く知らしめることを目的としています。日本は急速な高齢化社会を迎えており、高齢者にとって入浴は日常生活の中で非常に大切な習慣でありながら、同時にリスクが伴う行為でもあります。歴史的には、日本のお風呂文化は古くから根付いており、特に温泉や銭湯は地域コミュニティーの中心でもありました。しかし、年々増加する高齢者人口によって、湯船での事故や転倒などが問題視されるようになり、それを受けてこの記念日が設けられました。今では、多くの自治体や医療機関が協力し、この日に関連した啓発活動やイベントを開催しています。安らぎの水面:心身を癒す瞬間この日の背後には、「安心して入れるお風呂」という願いがあります。夜空から優しく降り注ぐ月明かりが、水面でキラキラと光り、その温もりはまるで母親の抱擁のようです。そう、この入浴という行為には、一日の疲れを癒すだけではなく、高齢者たちへの愛情やケアも含まれているのです。夜明け前… 高齢者とともに築く安心空間早朝、まだ薄暗い中で目覚める高齢者たち。それぞれのお家には、大切な日常があります。そして、その一つ一つには、安全かつ快適な入浴環境が必要です。バスルームへのアクセスがスムーズになるために手すりを取り付けたり、防滑マットを敷いたりすることで、小さな工夫がお年寄りの日常生活全般にも良い影響を与えることになります。また、お風呂場だけではなく、コミュニティ全体としてもサポートし合う姿勢こそ、安全対策につながります。子供たちとの思い出帳:昔話と現代技術子供たちから見れば、おじいちゃんやおばあちゃんとの関係は貴重なもの。その思い出帳には、一緒に入ったお風呂場で笑った瞬間や、お湯加減について教わったエピソードがいっぱい詰まっています。しかし、その一方で、高齢になった今、安全面についても考えなくてはいけないという現実があります。そのためこそ、この「高齢者安全入浴の日」が存在しているわけです。響き渡る声:地域社会との連携地元のお祭りや集まりで、「今日は高齢者安全入浴の日だね」と話題になることもしばしば。多くの場合、小さなお店などでもこの日に合わせて特別セールなど行われたりします。それによって地域全体として「みんなで助け合う」意識が生まれてきます。このような積極的な取り組みこそ、危険回避だけではなく、人々との絆も深めていく要素となります。哲学的問いかけ:安心とは何か?"しかし、安全とは何でしょう?それはただ物理的危険から守られることでしょうか、それとも心安らぐ場所として人々がお互い支え合うコミュニティなのか?"未来への道筋:新しい提案・技術革新A.I. やIoT(モノのインターネット)技術によって、新しい形態のサポートシステムも登場しています。例えば、自動温度調整機能付きのお風呂設備や、水位センサー付きのお風呂などがあります。また遠隔地からモニタリングできるシステムもあり、大切なおじいちゃん・おばあちゃんが安心して暮らせる環境作りへ向けた一歩として期待されています。最後に… その心はどこへ?"私たちはただ身体だけではなく、その心まで癒されたいと思っています。でもそのためにはどうすればいいのでしょうか?静寂なる水面を見る時、一体何を思うのでしょう…" [関連情報]日本医師会 高齢化対策資料リンク厚生労働省 高齢社会対策リンク日本文化トピックスリンク温泉協会 様々なお湯情報リンク バスルーム安全ガイドラインリンク ...

Nissyの日の魅力と祝福!日本の特別なアーティスト

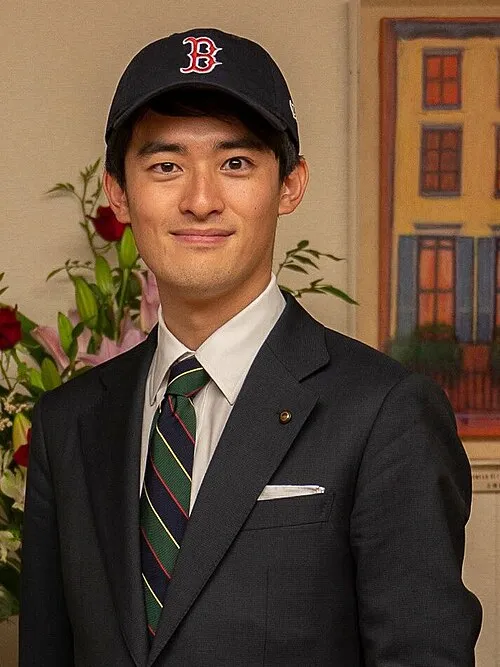

Nissyの日は、日本のアーティストである西島隆弘(Nissy)を祝う特別な日であり、彼の音楽活動や影響力を認識するために設けられています。毎年、7月19日がNissyの日として公式に制定され、ファンや関係者が集まり、彼の楽曲やパフォーマンスに敬意を表します。この日は、西島隆弘がソロアーティストとしてデビューしたことを記念するものであり、その影響力は日本国内外に広がっています。NissyはAAA(トリプル・エー)のメンバーとしても知られており、そのスタイルと才能で多くのファンを魅了しています。彼の歌声はまるで心に響く音色であり、多くの人々に希望と勇気を与えています。特に彼のバラード曲には強い感情が込められており、多くの場合、恋愛や自己発見について語られています。このような作品たちはリスナーたちに深い共感を呼び起こし、Nissyという存在自体が多くの人々にとって特別なものとなっている理由です。愛情と音楽:心躍るメロディーこの日は、Nissyへの愛情が溢れ出し、人々が一つになり、お祝いする場面を見ることができます。その瞬間、一緒になって歌い上げる合唱には圧倒されます。「大好き」という言葉では到底表現しきれないほど、多くのファンたちが集まります。そして、その背景には長い時間かけて築かれてきた絆があります。夜明け前…日付変更線を越えるその瞬間、人々は待ちわびたその日の到来を祝う準備を整えます。早朝から用意された特別なイベントでは、会場中から香ばしい屋台料理や甘いデザートの香りが漂います。それぞれのお店から聞こえる笑顔溢れる歓声とともに、大きなスクリーンには過去数年間のライブ映像やインタビューなど思い出深い瞬間がおさめられており、多くのお客さんは懐かしい思い出に浸ります。子供の思い出帳Nissyの日には、小さな子供たちも参加しており、自分自身より少しだけ年上のお兄さんへの憧れを抱いています。「私も将来あんな風になれるかな?」と思いつつ、大好きな曲「Heart Beat」を口ずさむ姿を見るだけでも感動的です。音楽によって繋がった世代間交流もまた、この日ならではです。未来への約束:永遠なる旋律Nissyの日は単なる記念日ではなく、それぞれ心温まるストーリーがあります。一緒になって歌った友情、一緒になって泣いた苦悩、それら全てことごとく一つひとつ大切な思い出なのです。そして、この日は過去だけでなく未来へ向けても希望があります。「次回はもっと素晴らしいパフォーマンスになるだろう」という期待感、それこそ私たち全員につながる絆なのです。運命的な出会い…ある少年、高校生だった頃、中学校時代から憧れていた西島隆弘との運命的な出会いがあります。その少年は偶然にもNissyの日イベントへ訪れることになります。その瞬間、「本物だ!」という驚きとも興奮とも言えない気持ち。一体何千人もの中から選ばれし一歩近づいたようだったそうです。そして、その日のパフォーマンス終了後、「絶対この道行こう!」と思ったそうです。このようなお話もまた、この日に込められた意味合いや重みそのものなのですね。時空を超えて…Nissyの日によせる期待感、自分自身への挑戦。またそれ以外にも様々なお知らせ等あふれる中、その場所には様々世代間交流があります。しかし同じ時間軸上でも同じ気持ちになれることでしょう。「あなた」と「私」、そして「仲間」がここにいること。そしてそれぞれ生き方や夢追求する姿勢…。時空すら超えて音楽へ繋ぐ運命的絆。それこそまさしくNissyの日と言えるでしょう!結論:旋律とは何か?ただ耳元で響くだけなのか?それとも心底まで届いているものなのか?Nissyの日には多彩なお祝い方があります。でも最終的には皆んな同じなんですよね。「あなた」の感じ方、「私」の想いや願望。それ以上でも以下でもない。ただ、人との繋がりへ導いているものとしてこの美しい旋律どんどん育ててゆきたいですね!さて、「旋律とは何でしょう?」哲学的視点ですが、とても大事だと思います。これからも続いてゆくでしょう。」そして、新たなる歴史描いて行こうじゃありませんか!無限なる可能性内包した我々皆んな共鳴してゆこう!...

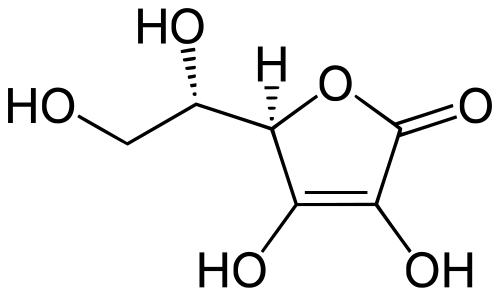

ビタミンCケアの日の重要性と効果について

ビタミンCケアの日は、日本において毎年11月18日に制定されている特別な日です。この日は、ビタミンCの重要性を広め、健康維持や美容効果についての理解を深めることを目的としています。私たちの体には欠かせない栄養素であるビタミンCは、免疫力向上や皮膚の健康促進に寄与することで知られています。歴史的には、ビタミンCが発見された1930年代からその重要性が広く認識され始めました。当時、多くの人々がスコルブットという病気に苦しんでいました。これは主に果物や野菜が不足している食生活から来ていたためです。このような背景から、食事における栄養バランスへの意識が高まり、特に果物や野菜から得られるビタミンCへの関心も増したと言われています。輝きの源:肌を守る魔法秋風が吹き抜ける頃、街中では柿やみかんなど色とりどりの果物が顔を出し、その鮮やかな色彩はまさに自然からの贈り物です。「あなたは何を選びますか?」その質問にはいつも悩むところですが、一口頬張れば「ほっ」とする甘さが広がります。まさしく、この瞬間こそ私たちがビタミンCケアの日として大切にする理由なのです。この日、多くのお店では特別なイベントを開催し、人々はそれぞれ自分自身へのご褒美としてフレッシュジュースやサラダボウルを手に取ります。赤いカーネーションの鋭い香りとともに太鼓の深い音色が響き渡る中で、美容家たちは集まり、その効能について熱心に語り合います。それはただ単なるお祝いの日ではなく、自分自身を見つめ直す日でもあります。夜明け前…新しい健康習慣への旅立ちこの日の朝、目覚めた瞬間、「今日こそ、自分自身への投資だ」と心に誓う人々。その思いは時折薄れてしまうことがあります。しかし、この日はそんな思考を取り戻す良い機会となります。「今日はどんな風味豊かな食事で自分を満たそうか」と問いかけながら市場へ足を運ぶ姿があります。新鮮なトマト、小松菜、それともレモン?その選択肢は無限大です。また、この日は家庭でも簡単なレシピ作成大会となっています。「あっ、このサラダにはパプリカも入れてみよう」「そしてデザートにはフルーツポンチ!」とアイディアが飛び交う中で笑顔も弾けます。それぞれのお皿には愛情込めて切られた食材たち。そして彼らは皆、自分自身へ向けられた小さなお祝いでもあります。子供の思い出帳:家庭で育む栄養価母親がおばあちゃんから受け継ぎ、そのまたおばあちゃんへ続く伝統的なレシピ。小さい頃、おばあちゃんがお正月料理として作ってくれた金柑煮。その金柑一つ一つには甘酸っぱい想い出があります。「これ、美味しいよね?」という言葉と共につながった会話、それこそ本当の美味しさでした。その記憶と思い出こそ、大切なのだと思います。今ではそれぞれ家庭によって多様性溢れる料理スタイルがあります。でも変わらない点、それは「栄養価」そして「愛情」が必ず詰まっていることなのです。この日に合わせて家族全員で参加するクッキングセッションも人気となっています。「一緒につくろう!」その掛け声によって、新しい世代にも受け継げるもの。それこそビタミンCケアの日ならでは!光り輝く未来:あなた自身へのプレゼント"生き生きした毎日" , それとは何でしょう?もちろん、それぞれ異なる答えがあります。しかし私たちは皆、「自分自身」を愛するための時間そして努力だけならず、その努力によって得られる結果にも期待します。この日、新しい習慣づくりとして実際的なステップへ進む勇気も必要でしょう。一歩踏み出せば新しい世界との接点となります。そして何より、それによって確立された健康習慣こそ貴重な宝になります。結論:真実とは何か?"しかし、本当に私達ひとりひとり、自身へ向き合える時間どれだけ持っていますか?” "それとも忙しさという名のお守りで隠してしまうのでしょうか?” "しかし結局、生き生きした未来へ進む鍵とは、一体何なのでしょう?” ...

レディース・ユニフォームの日の意義と女性の働き方

レディース・ユニフォームの日は、日本において女性の社会進出や多様な職業への挑戦を象徴する特別な日です。この日は、女性が自らのキャリアを築くために必要な制服やユニフォームの重要性を再認識し、これまでの歴史的背景と現代における役割を振り返る機会となります。1960年代から始まったこの動きは、女性が職場で求められる役割を果たすためにどれほど努力してきたかということを物語っています。この日はまた、男女平等や社会的インクルージョンへの意識が高まる中で特に重要な意味を持ちます。例えば、日本では1999年から「婦人服の日」として記念されていましたが、それが徐々に「レディース・ユニフォームの日」へと変わっていったことには深い理由があります。それは、ただ単に服装が変わるだけではなく、女性たち自身の立場や権利についても大きく意識が変わっていったからです。風を受けて:新しい時代の到来かつて、日本社会では男性中心の価値観が支配的でした。しかし、その風向きは次第に変わり始めました。多くの女性たちが労働市場へ進出し、自身の能力や専門性で評価されたいと願うようになりました。その中で、「制服」という存在は単なる衣服以上の意味合いを持つようになりました。赤色や青色、その鮮やかなデザインには、彼女たち自身のアイデンティティーと誇りが込められているかもしれません。夜明け前…勇気ある選択1970年代、日本各地で発生した労働運動によって、多くの企業もまた雇用慣行について再考するようになりました。「もっと働きたい」「もっと評価されたい」という声は、静かな夜明け前からじわじわと広まりました。そしてその希望はついに実現し始めます。それまで男性専用だった業種にも次々と女性たちが足を踏み入れ、「私たちはここにもいる」と強く訴え続けました。子供たちへの思い:未来への架け橋今日、この日には学校でも様々な活動があります。生徒達は、自分たちのお母さんや他のお仕事をしている女性達について学び、その背後にはどれだけ苦労した人々がいたか知ることになります。また、自分自身も将来何か特別な仕事につく時、その制服にも誇りを持てるようになることでしょう。それこそ、この日々のお祝いなのです。文化的背景:日本独自の視点日本独特の文化も、このイベントには影響しています。「和」の精神、お互いへの思いやり、それぞれ異なるバックグラウンドから集まった人々によって作られるハーモニーなど、この国ならではです。また、日本文化では「衣食住」が大切だと言われています。その中でも「衣」は自己表現やアイデンティティー形成にも寄与するものとして位置付けられています。このような視点から見ても、レディース・ユニフォームの日は非常に意義深いものとなります。結論:未来とは何か?夢を見る力なのか?しかし、本当に未来とは何でしょう?それは夢見る力なのか、それとも目指すべき道筋そのものなのでしょうか?...

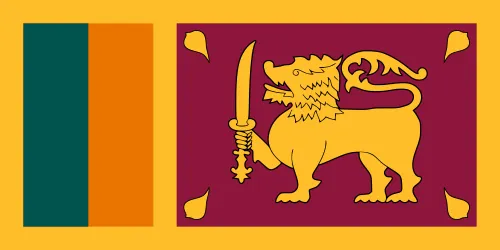

スリランカの独立記念日とは?歴史と祝福の意味

スリランカの独立記念日は、1948年2月4日にイギリスから独立を果たしたことを祝う重要な日です。この日は、国民にとって自由と自決の象徴であり、苦難や闘争の歴史を経て得られた貴重な成果として特別に位置づけられています。長い植民地支配がもたらした数々の困難にもかかわらず、スリランカ人は自己を取り戻し、新たな未来へと踏み出しました。歴史的には、この地域は古代から様々な王国によって支配されてきましたが、19世紀にはイギリスによる植民地支配が始まりました。1868年にはセイロンという名で知られるようになり、その後も多くの社会的変革や発展があったものの、多くの国民はイギリス政府による不当な圧力や制限に悩まされ続けました。このような状況下で、多くの人々が独立運動に参加し、自由への渇望を表明しました。解放の日:勝利への道筋1948年2月4日、ついにその時が訪れました。朝焼けに包まれる中、人々は街頭へと繰り出し、自分たちの手で築かれた自由の日を祝いました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々は感動的な瞬間を共に分かち合いました。「私たちはついに解放された!」という叫び声が響き渡り、それまで抑圧されていた心情が一気に噴出した瞬間でした。この日のパレードでは、兵士たちや市民が誇らしげに国家旗を掲げ、一歩一歩進んで行きます。その姿は力強く、美しく、そして何よりも感動的でした。国歌「マーハナ」という旋律と共に流れる涙、それは喜びでもあり悲しみでもありました。それぞれ異なる背景を持つ人々だけれど、この日だけは一つになっていました。夜明け前…希望への道筋独立記念日の前夜、多くの場合、人々は様々な儀式や祈りを捧げます。この時期になると思い起こすことがあります。それは祖先たちが夢見ていた未来、そのためにも彼ら自身も犠牲になったことです。子供たちは家族団欒で物語を語る時、この土地への愛情や誇りについて教え込まれているでしょう。また、その夜空には打ち上げ花火が輝き、一瞬静寂だった空気さえも興奮によって満ち溢れます。「これは私たち自身の日だ!」というメッセージとなって、美しい色彩となります。そしてその瞬間、市民全員がお互いを見る目には、「私たちは忘れてはいけない」という強烈な意志があります。子供のおもひで帳:世代から世代へ「お母さん!今日学校では何か特別なお祝いがありますか?」 「もちろんよ!みんな一緒になって歌ったり踊ったりするわ。」 This conversation between a mother and her child encapsulates the joy of anticipation that many families feel as they prepare to celebrate Independence Day. The aroma of traditional sweets wafts through the air, and children eagerly await the festivities. The local community organizes various events, from cultural performances to parades. As the sun rises on February 4th, parents escort their children to watch colorful floats adorned with flowers and vibrant costumes passing by...