2019年 - 富山市池多駐在所襲撃事件発生。大学生が拳銃の奪取を目的に駐在所を襲撃するも取り押さえられる。警官1人が負傷。

1月24 の日付

7

重要な日

39

重要な出来事

228

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

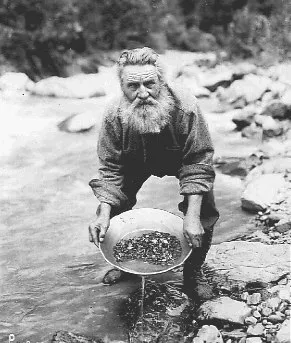

金の日・ゴールドラッシュデーの意義とイベント

金の日、またはゴールドラッシュデーは、歴史の中で非常に重要な出来事の一つです。これは1860年代にアメリカ合衆国で起こった大規模な金鉱発見に由来し、多くの人々が夢と希望を抱いて西部へ向かうきっかけとなりました。この現象は単なる経済的な変化だけではなく、人々の生活、文化、そして国全体の成長に多大なる影響を与えました。1848年1月24日、カリフォルニア州サッターズミルでジェームズ・マースハルによって最初に金が発見されると、その噂は瞬く間に広まりました。1830年代から40年代初頭まで続いた西部開拓とともに、多くの人々が「ゴールドラッシュ」という名の冒険へ飛び込んでいきました。人々は「富」を求めて数千キロも離れた土地へ旅立ち、その過程でさまざまな困難や試練を経験しました。輝かしい夢:西部への道その時代、多くの男女が希望を胸に抱きながら旅立ちました。「お金持ちになる!」というその強烈な願望は時には暴走し、一種の狂騒状態すら生み出しました。例えば、家族や友人との別れ、果てしない砂漠や山々を越える苦労など、それらすべてが彼らの心を打ち砕こうとしていました。しかし、それでも彼らは夢を見ることを止めませんでした。夜明け前…運命的出会い夜空には無数の星たちが輝き、それぞれが語る物語があります。その中でも特筆すべきなのは、「49ers」と呼ばれるグループです。彼らはいわゆるカリフォルニア州への先駆者たちであり、その名声や成功を求めて集まった者たちでした。例えば、一緒に暮らしていた隣人同士、お互い助け合いながら地元から遠く離れた地へ向かったことでしょう。それぞれ異なる背景や理由を持ちながらも、一つの共通点、「富」という黄金色の希望によって結びついていました。土埃舞う風:金鉱掘りの日々その後、多くの場所で小さな金鉱掘り場が形成され、人々は手作業で川底や土壌から小さな粒子状の金塊を見つけ出しました。「ひょっとしたら自分にも運が巡ってくるかもしれない」と誰もが思ったことでしょう。しかし現実には厳しく、多くの場合苦労して得たわずかな収入しか得ることできませんでした。それでもなお、大自然との戦い、生死を懸けた仲間との絆、そして獲得した黄金への期待感など全てが一つになって新しい文化、新しい生活様式へと変貌していったのでした。子供たちのお話帳:家族と夢この時期、多くの場合家族連れもいました。それぞれのお父さん、お母さん、そして子供達。一緒に新しい土地へ向かう途中には笑顔もあれば涙もありました。その中でも、小さなお子さん達には特別な思い出として残りました。「パパ、お母さん、この山脈越えれば何がお待ちかしら?」そんな無邪気な質問にも「幸せになれる場所だよ」と答える親たちは、本当に多かったでしょう。そしてその言葉こそ、その家庭そのものだったようです。喧騒から静寂への転換点:社会構造への影響ゴールドラッシュによって形成された新興町では、市場経済や金融システム、新しい職業形態など様々な要素があります。その中でも特筆すべきなのは多民族社会となったことです。この新天地では白人だけではなく、中国系移民など他国から来る労働者も少なくありませんでした。そしてそれぞれ異なる文化背景と技術力によって、それまでとは違う形態社会構造への変革につながったのでした。静寂の日常…失われた栄光 あまりにも多くのお宝探し者達。しかし最後にはほとんど全員結果的にはただ疲弊しただけだったという皮肉があります。一部だけがお宝=富という煌びやかな現実を見ることになる一方、大多数は普通の日常生活へ戻るしかありませんでした。「私達の日常とは何だったのでしょう?」という問いこそ、この時代特有と言えるでしょう。成功者となりえない者達にも希望や未来ある日常があります。それこそ帰り道とも言えますね。後世への教訓:今私たちは何処へ向かう?金の日/ゴールドラッシュデー (Gold Rush Day) は単なる歴史的イベントではありません。それ自身、美しい物語として今なお生き続けています。それはいずれ未来世代にも語り継ぎたい遺産です。「果てしない希望」「友情」「逆境との闘志」これこそ我々今日訪れる旅路ですね。また、自分自身如何あるべきを問い直し続けたいものです。このよう豊かな歴史的意義・教訓について考えてみたいところですね。しかし、本当に勝利とはなんでしょう?それとも虚構化された幻想なのでしょうか?それとも豊穣(土)から蒔かれている種なのでしょうね?...

カリフォルニア・ゴールドラッシュ:歴史と社会への影響

1848年1月24日、アメリカ合衆国カリフォルニア州で金の粒が発見されたこの日。この出来事は、世界中から数え切れないほどの人々を魅了し、一攫千金を求めて人々が集まることになりました。これは単なる偶然ではなく、歴史の転換点となった瞬間でした。特にアメリカ西部における経済や社会構造に多大な影響を与え、国家としてのアイデンティティを形成する要素ともなったのです。その背後には、人々が持つ「新しい土地、新しい希望」という感情が根付いていました。アメリカ合衆国はまだ若い国であり、西部への開拓精神は旺盛でした。この時代、金鉱探しは新たな可能性への扉となり、多くの冒険心あふれる人々が自らの運命を切り開こうとしました。また、この流れはただ単に経済的利益だけでなく、多様な文化やコミュニティ形成にも寄与しました。黄金色に染まる夢:運命を変える瞬間その日、森から響く木々のざわめきと共に、「ここで金が見つかった」という一声が広まりました。それはまるで雷鳴だったかもしれません。その瞬間、人々は夢中になり、自らも手に入れるため、一歩踏み出す勇気を奮い立たせました。多くの場合、このようなチャンスは遠い場所で起こるものですが、この時ばかりは目と鼻の先だったため、その影響力は計り知れませんでした。家族や友人たちとの別れ、持ち物一つ分だけで望郷を捨てて新天地へ向かう決意、それこそが人類共通の探求心と言えるでしょう。夜明け前…1849年4月には、特に「49ers」と呼ばれる多くの人々(この名称も、その年号から来ています)が加わり、更なる賑わいを見せました。彼らはいずれも希望と絶望を胸いっぱいに抱え、大陸横断鉄道や急報など未だ実現されていないインフラにも思索しながら旅路についたことでしょう。出発前夜、その光景はいかなるものだったのでしょう。「明日の自分」を信じるしかない不安定さ、一方では確かな希望。「目指す先には金」が全員共有する目的でした。子供たちへの語り継ぎ長き時代、不毛な土地として名高かった西部。しかしその裏側には草花のみならず、人間ドラマも渦巻いていました。家族との別離という悲しみ、新しい生活への期待。そしていつしかそれら全てが伝説となって語られるようになる。この物語こそ未来への種播きなのです。「君たちは夢見る者だからだ。」— 何世代も後になって聞いた言葉です。この言葉こそ子供たちへ残すべき教訓なのかもしれません。それぞれ異なるバックグラウンドながらも同じ夢を見ることで形作った歴史、それこそが私たち自身でもあるということなのです。静寂から生まれる熱狂Twas the calm before the storm, as whispers grew louder...Certainly, those who remained behind could hear the echoes of excitement from afar...

ボーイスカウト創立記念日:青少年育成の重要性

ボーイスカウトは、1907年にイギリスで初めて創立され、その後世界中に広がりました。創設者ロバート・ベーデン=パウエルは、若者たちに自然と触れ合い、自己管理やリーダーシップを学ばせることを目指しました。彼のビジョンは、ただ単にアウトドア活動を楽しむだけではなく、社会的責任感やコミュニティへの貢献意識を育むことでした。この運動が始まった背景には、当時の急速な都市化と教育制度への不満がありました。勝利の風:この地の名誉の旅初めてキャンプファイヤーが灯されたその日、その周りには子供たちの笑い声と薪が燃える香りが広がっていました。彼らは火を囲みながら、新しい仲間との絆を深め、自分たちの未来について夢を語ったことでしょう。ボーイスカウトの日々は、そのような小さな勝利で構成されています。夜明け前…1907年8月、ロバート・ベーデン=パウエルによる初めての実験的キャンプがブラウンシー島で行われました。この出来事こそがボーイスカウト運動の幕開けだったと言えるでしょう。その際、参加した少年たちは、自給自足やサバイバル技術など、多くのことを学びました。それ以来、この活動は「すべてはここから始まった」という象徴的な位置づけとなっています。子供たちへの教訓子供たちは自然との調和や他者との協力を通じて、多くの人生経験と教訓を得ます。昔々、「人間関係」と「環境」を大切にする文化的価値観があったように、それらもまたボーイスカウト活動には深く根付いています。「もう一度この瞬間に戻りたい」と思う子供も多いでしょう。その頃、自分自身も何か特別な一員だったという感覚。それこそが、この組織によって培われる自信です。文化的なつながり日本でも1950年代からボーイスカウト運動が始まりました。そして日本独自の文化や伝統も取り入れながら育ってきています。例えば、日本独特のお祭りや季節行事なども活動内容として取り入れられています。また、「和」の精神を重んじることでチームワークやコミュニケーション能力も養われます。このような地域性は、それぞれ国々で異なる形で表現されています。歴史的な背景1948年、日本でも公式に日本ボーイスカウト連盟(今では「公益社団法人 日本ボーイスカウト連盟」)として正式発足しました。それ以来、日本各地で数多くのスカラーズ(加入者)が誕生し続けています。「それぞれ違う道でも、一つになれる瞬間」を感じることのできる場、それこそがこの運動なのです。哲学的問いかけ:冒険とは何か?"果敢なる冒険"とも言えそうですが、本当に冒険とは何なのでしょうか?それは恐怖心への挑戦なのでしょうか、それとも未知への好奇心なのでしょうか?思えば、多くの場合、人々は自分自身へ挑戦し続けます。そしてその背後には常に支えてくれる仲間たちがあります。この共存関係こそが、人類共通して必要不可欠なのだと思います。"未来へつながる道""未来"という言葉には無限大があります。私たちはまだ見ぬ星々へ向かって進み続けます。そしてそれぞれ新しい世代へ受け継ぐ役割があります。その輪廻(りんね)の中で、人々はいろんな形で成長し変わります。一体誰にも答えられるものではありません。しかし、この地球上どこでも見守っている存在="自然"だけは確かなものなのです。"弱いものよ!強き者よ!共存せよ!"そんな声さえ聞こえてきそうです。...

1908年のボーイスカウト設立とロバート・ベーデン・パウエルの遺産

1908年、ロバート・ベーデン・パウエルはイギリスにおいてボーイスカウトの本部を設立しました。この出来事は、若者の教育と成長に大きな影響を与えることとなります。ボーイスカウト運動は、その後世界中に広がり、多くの国々で青少年育成に寄与する重要な組織となりました。ベーデン・パウエルは、特に自然との触れ合いや仲間との協力を重視し、若者たちが社会で責任ある市民として成長することを目指しました。友情と冒険:新しい世代の幕開け彼が設立したボーイスカウト運動は、「野外活動」「共同作業」「社会貢献」の理念を基盤としています。その瞬間、誰もが息をのんだことでしょう。自然豊かなキャンプ地で焚火を囲みながら語り合う友人たち、その赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合っていました。それこそが、無邪気な青春時代を象徴する光景でした。夜明け前…歴史的背景19世紀末から20世紀初頭にかけて、産業革命による都市化や社会的変化が進行していました。この時期、多くの子供たちは都市生活や工場労働という厳しい現実に直面していました。そのため、自身を見つめ直し、より良い未来へ向かうためには何か新しい形で育てられる必要性が感じられました。こうした背景から生まれたボーイスカウト運動は、一種の反抗でもありました。自然との触れ合い、自分自身との対話、それによって得られる価値観こそ、新しい時代への道しるべだったと言えます。子供たちへの贈り物:教育理念ロバート・ベーデン・パウエル自身も軍人として多くの経験を積みながら、「冒険」を通じて学ぶ重要性について強く認識していました。彼は、「自分自身や他者への責任感」を持つことこそが、人間形成には欠かせない要素だと考えました。そして、この理念はすぐさま多くの支持者や賛同者たちによって広まっていきました。それぞれ異なる背景や文化を持つ子どもたちもまた、この新しい教育プログラムによって一つになったのでした。風になびく旗:国際的影響力ボーイスカウト運動はすぐさま他国にも広まりました。アメリカでは1909年、日本では1910年から活動が開始され、それぞれ独自色豊かな発展を遂げています。その過程で世界各地に根付いたサブカルチャーとも言える存在として発展し続けています。このような交流や共感こそ、人々そのものが互いにつながりあう大切さ、不変性というものなのです。この日まで…変わらぬ価値観Baden-Powellの日記には、多くの場所でキャンプファイヤーやトレッキングイベントなど青年たち同士で共有された思い出があります。「君たちは仲間だから」という言葉には信頼感と友情、その尊さについて語る思いがあります。このような絆こそ、長きにわたり継承されるべき文化として確立されたと言えるでしょう。希望の光:未来へ向かって1908年以降、多くの商品開発や様々なチャレンジングなプロジェクトにも関わりました。しかし、それ以上に大切なのは、この活動から生まれる無限とも言える可能性です。そしてそれぞれ異なる地域ごとの伝統とも融合している点にも注意すべきです。「何故我々はこのような取り組みを始める必要があるのでしょう?」それこそ、本当の意味で「人とは何か」を問い続ける旅でもあるからです...

全国学校給食週間の意義と楽しみ方

全国学校給食週間は、日本における重要な行事で、毎年1月の最終週に設定されています。この週は、学校給食の意義を再認識し、その普及と改善を目指すことを目的としています。1947年から始まったこの取り組みは、戦後間もない時期に日本政府が国民の栄養状態を改善するために学校給食制度を導入したことに端を発します。当初は十分な栄養が確保できず、多くの子どもたちが飢えや栄養失調に苦しんでいました。そのため、この制度によって子どもたちに必要な栄養が提供されるようになり、健全な成長と学びが促進されました。温かな皿から学ぶ未来への道全国学校給食週間は単なるイベントではありません。それは一皿の温かいスープが持つ力、一口のご飯が子どもの未来へ繋がる糧であることを教えてくれます。各地で様々なメニューが用意され、その中には地域特産品や郷土料理も含まれており、子どもたちは自ら住む地域について理解を深めるきっかけともなるのです。歴史的背景:命を繋ぐ一皿1946年、日本は戦後復興期でした。多くの家庭では衣食住さえままならない状況でした。その中でも教育現場では、「次世代」を担う子どもたちへの栄養供給が急務となりました。そして、1947年には「学校給食法」が施行され、全国的に整備されたシステムとしてスタートしました。この法律によって各自治体には独自の給食プログラム策定への道筋が与えられました。夜明け前…希望の光思い返せば、その時代、多くのお母さんたちや父親たちは家計や職場環境など厳しい条件下でも必死で家族を支えていました。しかし、お弁当箱から溢れるわずかな米粒さえ口にできない日々…。そんな彼らにも希望という光が差し込んだ瞬間、それこそこの「全国学校給食」の制度だったと言えるでしょう。その瞬間、多くの子供達とその家庭にも笑顔という花が咲いたのでした。美味しさだけじゃない!教育効果また、この全国学校給食週間では、美味しいだけではなく、食品ロスや地産地消、生産者とのつながりなど幅広いテーマについて考える機会でもあります。例えば、「地元農家から届いた新鮮な野菜」と「温かいご飯」を目の前にした瞬間、生徒たちは自然とその背後にあるストーリーにも思い馳せることでしょう。「どうしてこの野菜がお腹いっぱいになるんだろう?」そんな疑問から、自分自身や周囲への関心へと発展していきます。田舎町のおばあちゃん…あの日のお話"昔、おばあちゃんのお膳には季節ごとの野菜や果物しか乗っていませんでした。でも、それこそ地域ごとの知恵なんです。”"彼女は言いました、『自然とは教えてくれる。大切なのは無駄なく使うこと。そして、一緒に分かち合う喜びだよ』。”未来への約束:共育・共生・共感 (豊かな感情体験として)共育:私たちは一緒になって育て合うべきです。この時間帯には教師だけでなく、生徒同士、お互いにも影響し合っています。それぞれ異なるバックグラウンドだからこそ得られる知恵もあることでしょう。共生:Cultivating a space where everyone feels they belong. 地域農家との協力関係、新鮮さ、有機的な流通…。それぞれ表裏一体となっていますね。共感:"いただきます" や "ご馳走様" という言葉。一人ひとりがお互いにつながり合う心情。それこそ魂レベルで感じ取られる部分でもあります。A Whole New World of Flavors and Experiences!body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333;}h1 { color: #005cbf;}ul { margin-top: 10px;}li { margin-bottom: 10px;} b { font-size : 20px; color : green; } #class-motto { background-color : lightblue; padding : 10px; border-radius : 5px; } #daily-challenge { background-color : lightyellow; padding : 10px; border-radius : 5px; } footer { font-size : small; } @media print { body {-webkit-print-color-adjust:black;} }@page { size:A4 portrait;} footer { display:none !important;} #top-section{ text-align:center; margin-bottom:-30px; font-family:"Comic Sans MS"; }#mid-section{ text-align:center; margin-bottom:-30px; font-family:"Comic Sans MS"; }@import url('https://fonts.googleapis...

法律扶助の日 - 日本における法的支援と理解の促進

法律扶助の日は、日本における法的支援の重要性を認識し、広めるための特別な日です。この日は毎年10月1日に定められており、法律扶助制度が設立されたことを記念しています。日本では、経済的理由やその他の障壁から法的支援を受けられない人々が多く存在します。そのため、この制度は社会正義や平等なアクセスを促進する重要な役割を果たしているのです。法律扶助制度は、2000年に施行された「日本弁護士連合会による法律扶助法」に基づいています。この制度では、低所得者や特定の条件に該当する市民が弁護士費用や訴訟費用などを軽減または免除されることで、公正な裁判を受ける権利が保障されています。これは単なるサービス提供ではなく、法治国家としての日本にとって非常に大切な価値観である「誰もが平等に法的支援を受ける権利」を具現化したものなのです。運命の交差点:すべての人々への道標この日には、多くのイベントや講演が行われます。各地で無料相談会やワークショップが開催され、市民が自身の権利について学ぶ機会となります。また、その背後には法律専門家たちによる熱意ある取り組みがあります。彼らは自身の専門知識と経験を通じて、困難に直面する市民たちへ希望と具体的な手段を提供しています。夜明け前…困難との戦いかつて、日本には数多くの障壁がありました。特に経済的問題から法的トラブルへ発展してしまう事例は少なくありませんでした。「自分には関係ない」と思っていた多くの場合、その実情は厳しく、多くの場合無視されてきました。しかし、そのような状況でも戦う人々がおりました。そして彼らこそ、今私たちが享受している法律扶助制度誕生へとつながった歴史的背景なのです。子供たちへの未来:夢を見ることのできる社会この日には未来への希望も感じます。若い世代、新しい世代たちは、自身だけでなく周囲にも配慮し、一緒に歩んでいこうという意志があります。「私は一人じゃない」と思える環境作り、それこそが未来へ続く道なのだと思います。そしてその道には、多様性あふれる文化背景も加わります。例えば、日本国内ではさまざまな文化背景を持つ外国籍住民も増えてきています。彼らにも同様に、この制度によって保障されている権利について理解してもらう必要があります。そのため、この日はそのコミュニティとも手を取り合い、共生する社会への第一歩ともなるでしょう。音楽と言葉:心響かせるメッセージ"私たちは皆、一緒なんだ", そんなスローガンとも言える言葉や音楽によって、人々は自分自身だけでなく他者との結びつきを強めます。それぞれ異なるバックグラウンドですが、「一緒」であること、それこそが私たち人間として最も大切な部分なのかもしれません。そしてその部分こそ、この法律扶助の日で忘れてはいけないメッセージでもあります。未来への種:草野心平との対話"草野心平"という俳句作家をご存じでしょうか?彼ならではのおぼろげながら光明あふれる世界観。それはまさしくこの日の本質にも重なるものがあります。「どんな小さな声でも聞いてほしい」。それこそ、一番大切なポイントです。この日はそれぞれ異なる声、そのすべてが大事なんだ、と教えてくれる日でもあります。また、このように伝え続けていかなければならない責任感もありますね。終わりではなく始まり:哲学的問いかけ"しかし、本当に自由とは何か?"This question lingers in the minds of many. Is freedom merely a matter of having access to legal assistance, or does it extend far deeper into the fabric of society? This day is not just a celebration; it is a reminder that our pursuit for justice and equality is an ongoing journey. The concept of legal aid embodies not just the act of providing help, but also represents a commitment to ensuring that every individual has the ability to speak up, to defend their rights, and most importantly, to dream without fear. It reminds us that in every voice that rises for justice, there lies a profound echo of hope — hope for ourselves and for generations yet unborn...

フィナンシェの日を祝おう!魅力と楽しみ方

結祝フィナンシェの日は、日本において特別な意味を持つ日であり、主に結婚や長寿を祝う行事の一環として位置づけられています。この日には、家族や友人が集まり、さまざまな祝福の儀式や食事が行われます。フィナンシェとはフランス語で「財産」という意味も持ちますが、日本ではそれよりももっと深い文化的背景があります。伝統的に、この日は家族の絆を深め、新しい生命の誕生や愛の成就を祝い合う大切な時期です。歴史的には、この日が特定の日付として設定された理由は明確ではありません。しかし、日本の古来から続く「結」や「祝」にまつわる文化が根底にあることは確かです。このような祭りは平安時代から続く伝統とも言われ、当時から人々は新しい人生を共にすることへの感謝と喜びを表現してきました。幸福への扉:愛と絆の結び目この日は、多くの場合、「愛」と「絆」がテーマとなり、人々はそれぞれの思い出や未来への期待について語り合います。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、誰もが息を呑みます。それぞれ異なる家庭で過ごされるフィナンシェの日ですが、その本質には共通した温かさがあります。夜明け前…未来への期待夜明け前、その静寂な時間帯、多くの場合この特別な日の準備が始まります。家族全員で手分けして料理を作ったり、一緒に飾り付けをしたりする姿は、何よりも美しい光景です。「私たちだけじゃなくて、先祖たちも見守っていてくれる」と思う瞬間、自ずと心が温かくなるものです。子供の思い出帳:未来へ継承されるもの子供たちはこの日を通じて、自分たちにも大切な思い出帳を書く機会があります。「ママ、おばあちゃん、おじさん」の名前を書いたそのページには、大好きなお料理や楽しかった出来事など、一生懸命描いた色彩豊かなイラストが詰まっています。そうした小さな積み重ねこそが、本当のお祝いなのかもしれません。文化的背景:日本独自のお祝いスタイル日本独自のお祝いスタイルとして、この日は神社仏閣でのお参りも人気があります。「良縁」を祈願しながら参拝し、その後には美味しい食事と共に和気あいあいとした時間を過ごすことになります。また、中華系イベントでは赤色(幸運)系統の装飾品や饅頭なども取り入れることで、互換性ある文化交流となります。味覚から感じる喜び"五感" Aroma:Taste:Sight:Tactile:Auditory:"味覚" という点でも、多彩なお料理が用意されます。それぞれ色鮮やかな料理がお皿によそわれ、それを見るだけでも心躍ります。その上、美味しい香ばしさ漂う焼き魚 や ぷっくらとした餃子 の音。一口頬張れば、とろっと溶け出す甘さ…。その瞬間、「これまで支えてくださった方々へ感謝」と思わず心揺らぎます。そして皆で笑顔になれる時、それこそがお祝い本来の姿なのかもしれません。哲学的問い:愛とは何か?それとも記憶?」"しかし、本当に大切なのは『愛』でしょうか?ただ誰かとの約束事だけなのでしょうか?それとも先祖代々受け継ぐ『記憶』なのだろうか?" そんな疑問抱えながら、一つ一つ積み重ねてきた歴史について考える機会となるでしょう。それこそ、この結祝フィナンシェの日だからこそ浮上してくる疑問でもあります。このように物理的・精神的両面から見ることで、人々はいっそう豊かな関係性へ進化できるのでしょう。次回再び訪れるこの日、その風景には果たして何人もの笑顔と思ひ出 が並んでいることでしょう。 ...