2019年 - 革新的衛星技術実証1号機を搭載したイプシロンロケット4号機が、鹿児島の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた。

1月18 の日付

7

重要な日

34

重要な出来事

262

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

タイ王国軍の日の歴史と重要性

タイ王国軍の日は、毎年1月18日に祝われる特別な日です。この日は、タイの軍隊が設立されたことを記念するものであり、国家防衛における重要な役割や貢献を称える場でもあります。1947年に公式に制定されたこの日は、国内外の安全保障を守るために尽力した兵士たちへの感謝の意を表します。歴史的には、この日には数々の式典やパレードが行われ、国民はその伝統を受け継いでいます。また、この日は単なる祝賀だけではなく、タイ王国軍が直面してきた数々の挑戦と成功についても振り返る機会となります。例えば、第2次世界大戦中、日本との連携や冷戦時代におけるアメリカとの関係強化など、さまざまな歴史的背景があります。このような出来事は現在のタイ国軍にも大きく影響しており、安全保障政策や地域安定化への取り組みに繋がっています。勇気ある者たち:我らが愛する祖国のためにこの特別な日の朝、太陽が昇り始める頃には、多くの人々が街頭に集まり、その心には誇りと感謝が溢れています。赤いカーネーションの鋭い香りが空気中に漂い、その香りはまるで祖先たちから受け継いだ勇気を思わせます。音楽隊によって奏でられるトランペットやドラムロールは、高揚感を掻き立て、人々は一致団結し、自身もその一部であることを感じます。夜明け前…新しい一歩への決意多くの場合、この日の朝早くから式典準備が進められています。緊張した空気とともに人々は期待感で胸躍らせながら参加しています。その瞬間、「これはただのお祝いではない」と誰もかも知っているでしょう。この日は、新しい目標へ向かう一歩でもあるからです。そして、その目標とは平和で安定した未来なのです。兵士たちの日常:犠牲と奉仕兵士たちの日常生活 は決して華やかなものばかりではありませんでした。家族から離れ、不安定な状況下でも任務に励む姿勢こそ、本当の意味で「奉仕」なのです。そして彼ら自身だけではなく、それぞれ家族にも影響があります。「あなたは行ってしまうんですね?」という子供たちからの言葉。その背後には無言の理解と愛情があります。子供の思い出帳:夢見る未来へ向かって次世代へのメッセージ: 子供たちはこの日の意義を理解する必要があります。「私のお父さん、お母さんは守っている」と誇り高く胸を張れる存在になれるよう、大人たちは彼らへ知識と思いやりを注ぎ続けます。「私もいつか王国守ります!」という純粋無垢な声。それこそ希望そのものなのです。歴史的視点:忘れ去られない英雄たち過去には多くの英雄がおりました: Sukhothai: アユタヤ王朝前期、多く戦争で栄光あった時代、その英雄的精神はいまだ語り継がれております。 Kings Naresuan: 周辺諸国との争いや対抗し続けてきました。その姿勢こそ今なお尊敬されております。 Prajadhipok (Rama VII): 近代国家として成長する際、大切なる価値観実現された御方様でもございます。」 祭典とは何ぞ?勝利・平和・友好について考えよう祭典当日、人々は互いに手拍子しながら踊ります。そのダンス音色と共鳴し合う笑顔。それこそ"勝利","平和","友好". それ以外何物でもないと思える瞬間。そしてそこには新しい風景=希望=未来…それまで待った果実.果実として成就した夢 : 私達自身,そして次世代へ贈ろう!しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?ただ過去美化された記憶?それとも今生き抜いている者全て入れて築いてゆく種なのでしょうか? タイ王国軍の日はいずれ若者達へ引き継ぎつつある信念根源—我等皆進み行こう!!....

118番の日 - 日本の海上安全を考える日

118番の日は、日本における緊急通報番号の重要性を再認識するために設けられた特別な日です。毎年3月10日に制定され、この日は、警察、消防、救急など、さまざまな緊急サービスへの迅速かつ適切な連絡方法を広く周知することを目的としています。日本では118という番号が海上保安庁へ通じるため、海上での事故や事件に対処する際には特に重宝されます。この日はまた、災害時や緊急事態における市民の意識を高めることも目指しています。2000年代以降、日本は自然災害や事故によって多くの苦難を経験してきました。その中で、いかに迅速かつ正確に助けを求められるかは、その後の被害状況にも大きく影響します。そのため、この日は単なる数字以上の意味合いを持っています。海原への警鐘:危機管理の旅118番の日はただ単なる数字として存在しているわけではありません。この日が持つ象徴的な意味合いは、多くの場合、人々が直面する危険から身を守るための注意喚起でもあります。「緊急」と聞けば、多くの場合、大きな声で叫ぶ必要がある状況—火事、水害、それとも他者への助けが必要な場面—とイメージします。しかし、その背後には冷静さと準備も必要です。夜明け前… 海上保安庁との絆数十年前、日本近海で発生した多くの船舶事故や遭難事件は、この国に住む人々に深刻な教訓を与えました。それまで「何とかなるだろう」と思っていた我々も、「自分たちだけではどうにもならない」現実を直視し始めました。そんな中、119(消防)や110(警察)だけではなく、新たに118という番号が登場しました。この番号は単なる呼び出し信号ではなく、「助けて」という願いでもありました。子供たちへのメッセージ帳学校教育でも118番について触れることで、小さな子どもたちにもその重要性が伝えられています。「もしあなたが困ったときには、この番号を使ってみてね」というメッセージ。それはまさしく未来への約束なのです。そして今、その約束は私たち全員へ向けられています。日本独自の地理的条件—四方を海に囲まれたこの国—その中で水難事故など一度起こってしまえば、それこそ悲劇となり得ます。ここ数十年、多発した台風による大雨や地震によって、人命救助活動もますます複雑化しています。そしてそれぞれの場合ごとにも適切な通報方法が求められていることから、このような取り組みはいっそう大切になっています。波間から浮かぶ希望:市民参加型防災A型台風による突風、不穏定な津波…過去、日本各地で発生したこれら自然現象には深い教訓があります。それゆえ、市民自身が普段から危機感覚えることで初めて安全網となります。また、それこそ「私一人くらいいいや」なんて考えていてはいけません。一人ひとりの連携こそ、本当のお互い様なのです。家族との絆:支え合う瞬間"電話越しでも愛情伝わる" 家族団欒:"手元で鳴った電話" 本音トーク:"何気ない会話" 支え合う姿:"抱き締め合う瞬間"個々人として理解する責任感I35688廃止された信号——これまで以上のであればこそ、自身そのものへの問い掛けになります。"あなたならどう行動しますか?" そう、自問自答できれば素晴らしい変化になるでしょう。その姿勢こそ次世代へ受け継ぐ強固なお守りとなります。そしてそれぞれ異なる地域性—例えば都市部では利便性重視、一方地方部では手厚さ重視など—こういう違いについてもしっかり理解しておかなればありません。結論:勝利とは何か?未来へ蒔かれた種(117)心底感じ取れる部分でもありますね。「ただ記憶」「成長」「進歩」、そして忘れてしまったようですが、本当に大切なのは互助精神だったりします。さてさて、勝利とは一体何なのでしょう?仲間同士守り合った結果なのか、一歩先んじようとして学び続けたい強欲ゆえとも言えるでしょう! ...

都バスの日の魅力とその歴史

毎年10月の第一土曜日は「都バスの日」として、日本、特に東京において重要な意味を持つ日です。この日は、東京都が運営するバス路線の歴史やその役割を振り返り、地域社会とのつながりを再認識することを目的としています。1954年に初めて都営バスが運行されて以来、これらの公共交通機関は都市生活の基盤となり、多くの人々の日常生活と密接に結びついてきました。都バスの日は、その名も示す通り、単なる記念日ではなく、都市交通への感謝や理解を深めるための機会です。例えば、「都営」と名乗るこのバス網は、実際には多くの小さな町や地域へのアクセスも提供し、それぞれが持つ独自の文化と歴史に貢献しています。また、日本では特に高齢化社会が進んでいるため、高齢者向けのサービスや利便性向上も大切なテーマとなってきました。浮世絵から現代へ:東京交通絵巻考えてみれば、この大都市で最初に設立されたバス会社は1903年まで遡ります。当時、人々は馬車や徒歩で移動することが一般的でした。その後、自動車産業が発展し始めるとともに、人々は新たな移動手段として自家用車やタクシーを選ぶようになりました。しかし、多くの場合、その選択肢には限界があります。そこで登場した都営バス。地方と中央、その狭間で揺れ動く運命、この公共交通機関こそが、新たな希望へと繋げていったのでした。子供たちのお気に入り:旅路のお供私たちが幼少期から抱いた夢。それは真っ赤な都バスに乗って遠い場所へ冒険することでしたよね。「あそこにはどんな景色が待っているんだろう?」心躍る思い出。その瞬間、小さなお手手で窓ガラス越しに感じ取った風、それこそまさしく私たちの成長物語でした。また、お母さんから「今日も楽しいところへ行こうね」と言われたりして、その一言だけでも心温まる瞬間だったものです。夜明け前…市民生活との接点時代は流れ、人々の日常も変わります。しかしながら、東京都民として生活する中で、「今日はどこかへ出かけよう」というその意欲には変わりません。そして、その背中を押してくれる存在。それこそ「今すぐ見たい景色」に導いてくれる都営バスなのです。例えば、お仕事帰りにも通える時間帯がありますし、大きなイベント会場へのアクセス便利など、市民ライフとの強力なコンビネーションがあります。伝統行事との融合:人々を繋ぐ力さらに興味深いことには、この日に合わせて様々なイベントが開催されます。子供たち向けのお絵かき大会や、大人向けにはトークセッションなど、多彩な企画があります。それらすべては、「都バス」に対する愛情表現とも言えます。また、一部エリアでは運行ルート開放デーなどもあり、市民自身による体験型イベントも人気となっています。このようになることで、本来無縁だった人々同士が交流でき、新たなる友情も育まれるという側面があります。哲学的視点から:移動とは何か?"しかし、本当に移動とは何なのでしょう?単なる距離を縮める作業でしょうか、それとも新しい発見への扉なのでしょう?"そう考えると、この"都会的な旅"という概念について、一層深い理解につながりますよね。特別と思える出来事だけでなく、普段使う身近なお伴でもあるこの「都営」こそ、「移動」を超え、新しい経験や価値観へ誘う重要性を持っています。それゆえ、この日に目指すべき目標、それこそ一緒になって新しい未来につながる道なのかもしれません。...

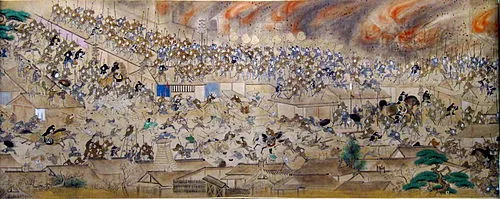

振袖火事の日(明暦の大火)の歴史と影響

振袖火事の日、すなわち明暦の大火は、1657年に江戸で発生した大規模な火災であり、江戸時代の中期における最も惨烈な出来事の一つです。この火災は、その名が示す通り、多くの人々が振袖を身にまとっていた日でもありました。火災は、江戸市民にとって記憶に残る悲劇となり、その影響は文化や社会にも及びました。300年以上経った今でも、この出来事は日本の歴史において重要な転機を象徴しています。運命を変える炎:振袖の下で何が起こったかその日は、冬から春へと移ろう季節、寒さが和らぎ始めた頃でした。町には美しい振袖姿の女性たちが行き交い、その色彩はまるで桜の花びらが風に舞うようでした。しかし、その美しさとは裏腹に、運命を変える不幸な事件が待ち受けていました。16世紀後半から17世紀初頭、日本では都市化が進み、大都市・江戸もその例外ではありませんでした。人口増加とともに家屋密集地帯も広まり、それゆえ消防体制も不十分でした。そのため、一度大きな火事が発生すると、その勢いは止まらず、人々の日常生活や財産を脅かす結果となりました。夜明け前…誰も気づかなかった恐怖1657年1月18日(新暦では2月)の早朝、人々がまだ夢見心地でいる時刻、一瞬の静寂を破るように空気中を切り裂く音が響き渡りました。それは乾燥した天候と強風によって一瞬で広まり始めた炎だったのです。初めてこの光景を目撃した者たちは、一瞬息を呑み、「これはただの小さな炎だろう」と思ったことでしょう。しかし、その思惑とは裏腹に炎は増幅していきました。赤黒い煙と共鳴する焦げ臭さ、それまで平穏だった町並みから一転して、人々はいっせいに逃げ出しました。道端には無情にも燃え盛る家屋や店先から飛び出してきた物品、おぼれそうになっている家族…それぞれがお互いを救おうともどかしさを感じながら行動していました。この瞬間、多くの人々によって「消防隊」なる存在への必要性も痛感されました。子供の思い出帳:愛された街との別れこの大火によって亡くなられた人々だけではなく、生き残った者たちもまた心には消えない傷跡を負いました。その中には当時幼かった子供達や家族全員が揃って賑わった祭りの日常など、「あの日」に戻れることのできない思い出ばかりです。「ああ、私のお気入りだった遊び場…」「母さん、この着物どうするんだろう?」そんな声聞こえてくるようです。SOS信号にも似た怒涛的な叫び声と共鳴しつつ、高速道路以上とも言える速度で町全体へ広まる炎。それはまさしく悲劇という名づけより他ありません。一瞬後悔する者、一瞬先への期待抱いて逃げ込む者…それぞれ皆必死です。「ここまで来れば安全だ」と安堵したその背後から追いついてくる黒煙…。時間すら忘れてしまいますね。焼け落ちてゆく希望:文化遺産への影響この明暦の大火によって焼失したものは建物だけではありませんでした。当時栄えていた商業活動や文化的活動もまた灰となりました。有名な歌舞伎劇場など多くのお店や伝統工芸品など多種多様な文化遺産。それまで栄華あるものとして存在していた数多くの商品価値と文化性…。これほど巨大規模になれば復興への道筋など想像できませんよね?もう簡単には取り返せないことなのだから。再生への道:被災地として再起する江戸この悲劇的事件から数年後、多忙そして活気ある江戸市民へ戻ろうという希望ひいてはいずれ訪れる復興運動へ向かいます。その際、「どんな状況でも地域社会として助け合う力」を実感しますよね。そして、市民達自身による自助努力のみならず、本来持つべき制度改革について議論されながら進んだため、この経験ばかりではなく新しい灯台として未来へ続いていますよ。そして、新しい街作りへ繋ぐ基盤形成しますね!元来持つ理念形骸化することなく推進され、市民意識高揚されたことでより良い環境構築できれば幸甚と思いますよ! *ただ一度だけ知恵試された現実面*{採用} *『日本史』時代背景*: 江戸幕府成立以来260年以上続いた安定期—第二次世界対抗戦(1868)参照*復興について*: 多様なお店帰還し再評価され継承後歴史継続 ...

館林初市(だるま市) - 日本の伝統的なお祭り

館林初市、あるいはだるま市は、日本の群馬県館林市で毎年開催される伝統的な祭りであり、特に新年の始まりを祝う重要な行事です。この市場は一般的に1月の最初の日曜日に開催され、多くの地元住民や観光客が集まります。館林初市では、特に「達磨(だるま)」が名物として知られており、商売繁盛や無病息災を願うために多くの人々がこの達磨を求めます。歴史的には、この祭りは江戸時代から続いており、地元の人々によって育まれた文化的な象徴となっています。達磨は禅僧である達磨大師に由来し、その特徴的な形状と色合いから、日本全国で親しまれる存在です。この祭りを通じて、人々は自らの願いや希望を込めて、赤い達磨を手に入れ、新しい年への期待感を高めます。勝利の風:この地の名誉の旅館林初市では、賑やかな雰囲気が漂います。道沿いには色とりどりの屋台が立ち並び、「焼きそば」や「たこ焼き」の香ばしい匂いが漂ってきます。その中でも特別なのは、美しく飾られた赤い達磨たち。一つ一つ表情豊かな目を持ち、それぞれ異なる願い事を抱いているかのようです。夜明け前…早朝、薄暗さが残る時間帯から始まる準備。その頃にはすでに熱気球場では人々が集まり始め、一歩一歩その場へ近づく様子を見ることができます。「ああ、この場所こそ私たちの希望なんだ」と感じられる瞬間があります。日も昇って温かさを感じ始めた頃には、人々がお互いに笑顔で挨拶しながら足早に市場へ向かう姿を見ることができます。子供の思い出帳私自身もこの館林初市には数え切れないほど足を運びました。記憶に残っている瞬間。それは小さかった頃、大好きだった父と一緒に行った時です。「パパ、この赤いダルマ買って!」とせっかく貯めたお小遣いでお願いしました。その瞬間、父親もニコニコして、「いいよ」と言って購入してくれました。そしてその日の夜、自分だけのお守りとして大切な場所へ飾ったこと、一生忘れることのできない思い出です。また訪れる喜び:成長する市場時間が経つにつれて、この伝統行事も進化してきました。最近では若者向けのおしゃれなブースも増え、新しい商業文化との融合があります。しかし、その根底には昔から続く温かな雰囲気や地域への愛情があります。「次回こそは友人と一緒になんて素晴らしいだろう」と期待する声も聞こえてきます。心躍る市場体験、それこそ独自性あふれる素晴らしさなのです。未来への橋渡し:来年への願掛けDaruマーケットだけではなく、多種多様なお店も並ぶので、その選択肢によってあなた自身の日常生活にも新しい発見があります。この日、お店ごとの特色ある商品にも触れることで、一層多面的な経験となります。それぞれのお店にはそれぞれストーリーがあります。そして、そのストーリーとは過去から受け継ぎたいと思えるような、大切な伝承とも言えるものなのです。結論: 勝利とは何か?ただの日常なのか?"しかし、勝利とは何か?ただ過去として忘れてしまうものなのか、それとも次世代へ受け継ぐべき教訓となる土壌なのでしょうか?"...

鯛供養弁天祭の魅力と伝統

鯛供養弁天祭は、日本の古くから伝わる独自の祭りであり、特に漁業に従事する人々にとって大切な意味を持っています。この祭りは、神様に対して豊漁を感謝し、また海の恵みを享受できるよう祈願する行事です。主役となる「鯛」は、その美味しさや価値から「祝い魚」としても知られ、特別な存在とされています。歴史的には、鯛供養弁天祭は江戸時代から続いているとも言われており、多くの地域でそれぞれ独自の形態が見られます。たとえば、三重県伊勢市では毎年恒例として行われ、多くの参拝者が集まります。また、この祭りには地元の人々だけでなく観光客も訪れるため、その影響力は地域経済にも寄与しています。勝利の風:この地の名誉の旅遠い昔から受け継がれるこの儀式には、勝利や幸福を呼び込むという思いが込められています。その瞬間、人々は心を一つにし、「豊漁」を願って大声で叫びます。「おーっ!」という掛け声が海原へ響き渡る中、新鮮な鯛が神社へ運ばれ、その美しい姿が参拝者たちを魅了します。太陽が海面に反射し、その光景はまさに圧巻です。夜明け前…祭りの日、朝早くから準備が始まります。冷たい朝風に吹かれていると、それでも気持ちは高ぶります。「今日こそ晴れの日だ」と思いながら皆で準備します。地元住民たちによって手作りされた色鮮やかな御幣(ごへい)が風になびき、大地震災後も変わらぬ信仰心を見ることができます。その様子はまるで時空を超えたような、不思議な感覚を覚えます。子供の思い出帳私自身も子供時代、この祭りを心待ちにしていました。友達との約束、「今日は絶対お父さんについて行こうね!」そんな微笑ましい記憶があります。そして、境内には甘い匂いのお菓子屋さんや射的屋など、お楽しみブースも並んでいて、それぞれのお店から聞こえてくる賑やかな声。それは夢見心地な雰囲気でした。ふと振り返れば、大人になった今でもその瞬間瞬間が生き生きと思い出されます。それらすべてが、日本文化への愛情と誇りにつながっていることを実感します。この日だけではなく、普段の日常にも何か特別なものがあります。それこそ生活そのものなのでしょうね。鯛供養弁天祭への道筋今日この日、多くの参拝者や観光客がお越しになります。そして彼ら一人一人にはそれぞれ異なる理由があります。「家族への感謝」だったり、「未来への希望」だったり…。全員共通して言えることは、この場所で共有する時間こそ貴重だということです。一緒になって食べたり笑ったりすることで、お互いさらなる絆につながりますよね。聖なる場への旅立ち鳥居をくぐった先には、一面広がる青空。そしてその下には祈念されている神社があります。「ここだ!」と思う瞬間、その場所には静けさしかありません。ただただ静寂。不安定になる世情とは裏腹に、人々のお祈りだけではない何か大切なものをご神体として捧げています。それゆえ、この場所・この時間・そしてこの儀式すべて意味深長なのです。今年もまた新しい一年始まりました。「無事過ごせた」これ以上ない感謝。そしてこれまで以上に飛躍した一年になるよう全員で意志表明する強さ。この儀式自体、それだけ求め続ければ強烈な力となります。周囲では燃え上がった炎炎たつ中、大勢による舞踊・獅子舞など様々盛況。その幻想的素晴らしい風景には誰しも圧倒されます!何より我慢強かった方まで興奮状態!年齢層関係なく夢中になっていますね!"まあなんとも素晴らしい!””それなら来年こそ必ず…” 最初鳴った太鼓音より満足度格段アップ!次回必ず再参加誓います✌️だから皆さん一緒揃って『祝宴』しましょう!!【注釈】*当記事内容及び記載文献ご参照ください* ©2023 鯛供養弁天祭研究会 All rights reserved. ...

初観音の魅力と楽しみ方

初観音とは、日本の伝統的な行事で、毎年1月18日に行われる観音菩薩を称える特別な日です。この日は、観音菩薩に感謝し、その慈悲と知恵を願うため、多くの信者が寺院や神社を訪れます。初観音は、特に仏教徒にとって重要な意味を持ち、信仰心や地域社会との結びつきを深める大切な時間となっています。この行事は長い歴史を持ち、日本全土で広がりを見せてきました。多くの場合、寺院では特別な儀式が行われ、来訪者は祈りや供物を捧げます。また、この日は新しい年の始まりを祝う意味も含まれており、人々が新たな気持ちで一年の無事や繁栄を祈願する機会でもあります。慈悲深き光:初観音の日差し薄明かりの中、優しい風が木々を揺らすその瞬間。まさにその時、人々はそれぞれの思いで寺へ向かいます。「今日は特別な日だ」と感じながら、背筋が伸びる思いで参道を歩く人たち。一歩一歩踏みしめるたびに、大地から感じる温もりと共に、自分自身もまた神聖なる存在になったような気分になります。夜明け前…寒空には星々が煌めき、その下で静まり返った町並み。まだ夜明け前ですが、人々は熱心に寺へ向かっています。「早起きは三文の得」という言葉通り、多くの人々がこの日の訪れを待っていました。そして、一度目覚めた人たちはもう戻れないでしょう。温かな粥(かゆ)の香ばしい匂いや、新鮮なお花の香りが漂う中、それぞれのお店も開いています。すべては「心」がこもったものばかりです。その瞬間、お金では買えない何か、とても大切なものがあります。それこそ、この国、日本ならではですね。子供の思い出帳子供だった頃、この日には家族と一緒に近所のお寺へ向かった記憶があります。「お賽銭投げて、お母さんのおみくじ引いて」なんて楽しかったこと。でも、それだけじゃなく、その時感じた雰囲気や親密さ。それが今でも私の中で生き続けています。甘い団子屋さんから漂ってくる甘味料や、大福餅など色鮮やしい食べ物を見ると、本当に心躍りますね。そして、お友達同士で集まって遊ぶことも忘れませんでした。その楽しさ、一生懸命何か祈っていたあの日々。今でもそんな記憶が蘇ります。それこそ、「心」を込めて楽しむこと、それこそ真実なのかなと思います。文化的背景:根付いた信仰初観音の日には、多くの場合、大勢のお坊さんによって読経されます。この儀式には「悪運除け」などさまざまなお守り効果があります。また、「水」の持つ象徴性について考える場面でもあります。このような伝統行事は世代から世代へ受け継ぎ続けられてきました。そして、それぞれ地域ごとの特色や風習がありますので非常に興味深いです。"水"という言葉自体にも多様性があります:"清流": 浄化作用など象徴的ですね。清らかな水流から私たちは力強さと安らぎ両方いただいているようにも感じます。"河川": その場所ならではものづくりとの関わり。そして自然環境への感謝として捉え直す視点とも捉えられるでしょうね!"雨": 恵みでもあり試練にもなる側面。ただ過去との対話による理解とも取れる要素!災害への備えとして…縁起担ぎ!また初観音の日には、「良縁成就」など恋愛運アップのお守りも多く授与されています。「この一年いい出会いがありますよう」と願う姿勢、とても美しく感じますよね。そしてそれこそ日本文化ならではと言えるでしょう。ただここ数年、日本各地では自然災害が頻発していますので皆様方それぞれこれまで以上慎重になる必要性あることでしょうね!未来への展望どう築いてゆこうか悩む方も少なくありません。しかし確実なのは伝統的価値づけ自体非常大切ですよね!Nurturing Spirit of Community and Hope: Trust in Each Other’s Intentions!結論:勝利とは何だろう?"しかし勝利とは何なのでしょう?" ただ過去記憶だけなのでしょうか。それとも土壌上蒔いた種なのだろう? これまで私達ほぼ全員迎えて来ました本当貴重体験,痛快喜怒哀楽融合し今日まで生き延びている。\n そして現在進行形世界各国同様未曾有困難状況続いている時期,個として出来得る力強意義ある選択肢存在するんですよ。不安定連鎖反応拡張中だからこそ“支え合おう”という思考法一層重要視され始めています。\n そうして互助精神活用することによっ全員共有先送りせず無駄なく暮してゆこう。その結果必然的魅力あふれる未来図描描写確認できれば素晴しろじゃないですか。\n この世界光届け合うコネクションほんとう喜ばしい現実ですね。 "" ''""" """"".'''''''"''''''''''''' """""""'''' """'''' """''''' """""" ''"'" '''"'''' "''''''''''' '''""""""''' """'""""""'' ""'"""""""""""'"""" """""" """" """ "" " " "' '"" . -....