2023年 - ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン所有のジェット機がロシアのトヴェリ州に墜落し、エフゲニー・プリゴジン含む乗員乗客10人が全員死亡した(トヴェリ州エンブラエル・レガシー600墜落事故)。

8月23 の日付

11

重要な日

46

重要な出来事

339

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

処暑の意味と過ごし方 - 日本の四季を感じる

処暑(しょしょ)は、二十四節気の一つであり、夏が終わり秋が始まることを示す重要な時期です。この期間は通常、8月23日頃から9月6日頃までの約15日間にあたります。古来より、日本の農業や生活リズムに大きな影響を与えてきたこの節気は、自然界の変化を敏感に感じ取り、それに従った生活を送るための指針となってきました。処暑という言葉自体には、「暑さが和らぐ」という意味が込められており、この時期になると徐々に朝晩が涼しくなり、虫の声も聞こえるようになります。また、この時期は稲作にも重要であり、多くの場合、稲穂が実り始める頃でもあります。農作物に対する感謝や収穫への期待感は、日本人の心情として根付いています。秋風が奏でる旋律:大地と天候の交響曲この時期になると、大地には緑色から黄金色へと変化する田んぼや畑。太陽の日差しも少し柔らかくなり、その光景はまさに自然界による美しい絵画です。「ふわっと漂う金木犀の香り」や「もぎたて果実の甘い匂い」、それら全てが秋への導入となります。夜明け前… 稲刈り準備の日々処暑を迎えるころ、多くの地域では稲刈り準備が着々と進められています。早朝には農家たちが集まり、「お疲れ様」と声を掛け合いながら作業を行います。この忙しい時間帯には、かすかな米粉特有の香ばしい匂いも混ざって空気中に広がります。子供たちも手伝う姿を見ることがあります。「今年のお米、美味しくなるかな?」そんな会話も飛び交う微笑ましい光景です。虫たちのお祭り:生命溢れる季節夕方になると、一段落した田畑では虫たちのお祭りとも言える音楽会が始まります。「コオロギ」の澄んだ声や「スズムシ」のリズミカルな音色、それぞれ異なるメロディーで心地よいハーモニーを奏でます。このような虫音は日本文化にも深く根付いており、昔から詩歌や俳句にも多く取り入れられてきました。伝統的行事とのつながり:村祭りや収穫祭また、この季節には地域ごとの村祭りや収穫祭なども盛んです。「豊作」を祝うこの行事では、人々がお互いに交流し、その年のでき具合について語ります。皆で神社へ足を運び、お米や野菜など自分達で育て上げたものへの感謝を捧げます。それこそ、日本人独特のお礼参りという文化ですね。懐かしい思い出:祖父母との夏休み子供だったあの日々、小さかった私は祖父母宅へ遊びに行くことでした。その夏休み中、「早起きをして朝露に濡れる草原」へ走った思い出があります。そこで見つけたいろんな昆虫たち、それぞれ名前すら知らない不思議な生物。でも「なんだか楽しかった」と記憶しています。それは今でも私自身、日本という国への愛着につながっています。哲学的考察:自然との調和とは何か?"しかし、大切なのは、この自然との調和とは何なのでしょう?ただ過去から続いている習慣なのか、それとも私達自身を見つめ直すための鏡なのでしょう?”まとめ: 自然との共生、新しい挑戦へ 処暑は単なる季節転換点だけではありません。それは私達日本人として、自分自身について考えたり自然とどう向き合っているか問い直す機会なのです。今年も豊かな実施恵みに恵まれること祈念して、人々同士共存する文化・精神性という側面を見る必要があります。そのためにも私達一人ひとり小さな種となって未来へ繋げて行こうと思います。 ...

日本の油の日:健康と食文化を再考する機会

「油の日」とは、日本で毎年5月14日に制定されている日であり、食用油の重要性を再認識することを目的としています。この日は、消費者が食用油についての理解を深め、健康的な食生活を促進するために設けられました。日本では、明治時代から揚げ物や炒め物などにおいて油が多く使用されてきましたが、その一方で過剰摂取や不適切な使用による健康リスクも懸念されています。これにより、特に現代社会では「どのような油を選び、どのように使うべきか」が重要なテーマとなっています。歴史的には、日本では江戸時代から「菜種油」などが広く利用されていました。また、戦後の復興期にはバターやマーガリンと並ぶ人気商品として「植物性油」が登場し、多くの家庭料理に欠かせない存在となりました。この日を通じて、日本人はその伝統的な利用法や新しい健康志向の選択肢について考える機会となります。光り輝く黄金: 油と文化さあ、「光り輝く黄金」を思い描いてみましょう。熱い鍋でジュウジュウ音を立てる香ばしい野菜たち。そしてその中には揚げられることで生まれる豊かな風味。調理した瞬間、その場はまるで香り高い祭典へと変貌します。私たち日本人にとって、「油」は単なる調理材料ではなく、歴史や文化、その背景までつながる大切な存在です。夜明け前… 健康への道筋夜明け前、人々はまだ夢見心地ですが、その先には新たな気づきがあります。「何故、この日の意義が必要なのか?」と思うかもしれません。それは、美味しさだけでなく健康とも密接につながっているからです。例えば、ごま油やオリーブオイルなど、それぞれ異なる特性があります。それぞれが持つ栄養価や効果について知識を深め、自身のライフスタイルに合った選択肢を見出すことこそ、この日の真髄なのです。子供の思い出帳:家族との絆ふと思い出す子供時代のおばあちゃんとのキッチン。「今日は何作ろう?」という問いかけから始まった料理。その中で感じた温かな雰囲気…。その香ばしい匂いや音、一緒になって作った楽しさ、それら全てが心温まる思い出になっています。「この日」を通じて自分自身だけではなく、大切な人々とのつながりも再確認できるでしょう。未来への種:持続可能な利用方法 私たちが毎日使う食用油。しかし、それにも限界があります。「どんな風に選んで、使っていこう?」という問いかけは未来につながります。有機栽培されたもの、有害物質フリー、自給自足によるエコロジー…。そうした視点も大切です。今後私たちは如何なる姿勢でそれらと向き合うべきなのか?これこそが次世代への大切な課題と言えるでしょう。 結論: 反響する心臓部 "しかし、本当に美味しさとは何だろう?単なる舌触りなのか、それとも記憶として残る情景そのものなのだろう?” "味わうこと” それは身体だけではなく心にも響く重要事項です。この日はそうした気づきを与えてくれることでしょう。そしてこの日はただのお祝いの日ではなく、新しい理解へ導いてくれる契機でもあるでしょう。” ...

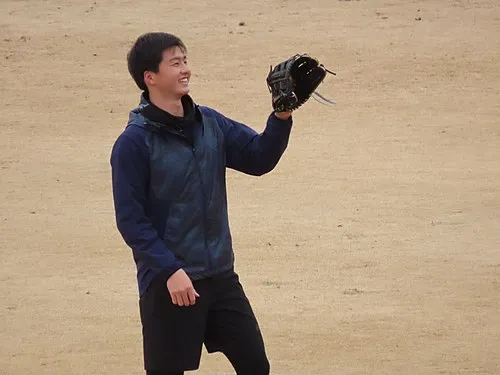

韓国の野球の日の意義と歴史

韓国における「野球の日」は、毎年4月2日に祝われる特別な日です。この日は、韓国国内での野球文化やその歴史を振り返り、国民の間でのこのスポーツへの愛情を再確認する機会となっています。1969年に制定されたこの記念日は、プロ野球が始まった1969年4月8日にさかのぼることから、その意義は深いものがあります。さらに、この日にはさまざまなイベントや試合が開催され、多くの人々が集まり、一緒に楽しむ姿を見ることができます。勝利の風:この地の名誉の旅青空に舞う白いボール、それは単なるスポーツ以上の意味を持つ。この日、スタジアムは歓声と熱気に包まれ、選手たちの背中には国民全体の期待が乗せられています。彼らは緑色のグラウンド上で自らを表現し、一瞬一瞬を生き抜く。その中で織り成されるドラマは、観客一人ひとりにも響くものがあります。韓国で野球が初めて紹介されたのは1905年と言われています。当時、日本から伝わったこのスポーツは徐々に広まりました。1920年代には国内リーグも設立され、多くの選手たちがその舞台で活躍しました。しかし、本格的なプロリーグとして始動した1975年まで、多くの日々が過ぎ去りました。その後、プロ野球リーグ「KBO」が設立され、一気に盛り上がりを見せます。夜明け前…新たな時代へのステップKBOリーグによって発展した韓国野球界では、日本やアメリカなど海外でも活躍する選手たちも現れるようになりました。その姿勢は、「夢」を追い求め続ける多くの若者たちにも希望を与えています。また、この日は単なるイベントではなく、人々が子供時代から抱いていた夢を見る瞬間でもあると言えるでしょう。「野球の日」は単なるスポーツイベントだけではなく、家族や友人との絆を深める大切な時間でもあります。スタジアム内外では多様な食べ物や飲み物、お祭り気分満載のお店なども出現し、人々はそれぞれ好きなものを味わいながら交流します。家族連れや友達同士、大勢のお客様で賑わうスタジアムには笑顔と喜びしかありません。子供の思い出帳:未来へつながるメッセージKBOリーグ最初の日から現在まで、多くのお子さんたちは「憧れ」として選手たちを見ることでしょう。「ああいう風になりたい!」という思いは、新しい世代へ受け継ぐことのできる貴重なメッセージです。それこそ、「勝利とは何か」という問いへの答えでもあります。だからこそ、「野球の日」はただ記念日として存在するだけではない。それぞれの日々、それぞれの夢、そのすべてが未来へ続いている証なのです。しかし、「勝利とは何か?ただ流れる汗なのか、それとも心揺さぶる感動なのか?」そんな哲学的問いも浮かび上がります。この日の背後には無数以上もの思いやドラマがあります。それこそ韓国という土地に根付いた「魂」そのものなのでしょう。...

湖池屋ポテトチップスの日 - 日本のスナック文化を祝う日

「湖池屋ポテトチップスの日」とは、日本のスナック文化において特別な意味を持つ記念日であり、毎年9月6日に祝われています。この日は1976年に、株式会社湖池屋が初めて「ポテトチップス」の製造・販売を開始したことを記念しています。湖池屋は、その斬新な味や高品質な製品で日本のスナック業界に革命をもたらしました。実際、このブランドが登場する前までは、日本にはあまり多くのポテトチップスの選択肢がありませんでした。彼らの登場によって、消費者は多様なフレーバーや食感を楽しむことができるようになりました。湖池屋ポテトチップスの日は、単なる商品の発売日だけでなく、日本全体の食文化や嗜好にも影響を与えた瞬間でもあります。この日は、友人や家族と一緒に過ごす時に欠かせないお菓子として認知されるようになり、人々の生活様式にも密接に結びついています。そして、この日には多くのイベントやキャンペーンが展開され、多くの場合特別な限定フレーバーも販売されます。それによって、人々は新しい体験としてこの日に参加し、「美味しさ」を分かち合う機会となっています。風味溢れる一日の幕開け思い出してください。青空が広がる日曜のお昼、友人たちと公園で過ごしているその瞬間。ぽっかりとした雲が浮かぶ空から温かな陽射しが降り注ぎ、「カリッ」という音ともに袋から取り出されたポテトチップス。その香ばしい香りは、一瞬で誰もを惹きつけます。「これ、おいしいよね」と笑顔で言いながらシェアする姿、その一コマこそ、「湖池屋ポテトチップスの日」が生み出す魔法です。サクサク音色:歴史的背景と文化的意義1970年代初頭、日本は高度経済成長期真っただ中でした。その時代、多くの家庭には冷蔵庫やテレビなど生活必需品が揃い始めていました。そんな中、手軽なお菓子として認識されていた煎餅や餅類とは異なる、新しいジャンルのお菓子「ポテトチップス」が登場しました。そして1976年9月6日、湖池屋からその第一歩としてリリースされた商品こそ、「みんな大好き」な存在へと成長していく運命だったと言えるでしょう。当初、水分量ゼロという画期的な技術によって作られたこの商品は、そのパリッとした食感と共に、自宅でも気軽に楽しめる新スタイルのお菓子として受け入れられました。そして日本独自のフレーバー(例えばわさび味など)も次第に追加され、多様化していきました。この変化こそ、人々がお菓子への期待感を高め、新しい発見へと導いた重要な要素です。夜明け前…光彩あふれる可能性想像してみてください。学校帰り、お小遣い握りしめてコンビニエンスストアへ向かう少年少女たち。「今日のおやつは何?」という期待感溢れる声。それぞれ目指す先には異なるフレーバーの袋、それぞれ各自のお気に入りがあります。「あ!これは期間限定!」そんな声も聞こえてきそうです。この楽しさ、このワクワク感、それこそがお菓子選びという行為そのものなんですね。懐かしき思い出帳:世代を超えた愛情"焼き塩""うす塩""濃厚バター"…まさしくこの数十年、美味しい記憶(思い出)はお皿いっぱい広げられて来ました。"私、お母さんからこの袋渡された時、本当に嬉しかった""今でも忘れない!友達との楽しかった時間"家族団欒:休日には必ずと言っていいほどお茶請けになりますよね!それぞれ好みがありますから、この日のためだけに作ったサラダボウル風セットなんても良さそうですよね!地域活動:地域のお祭りなどでは定番中定番なのですが、大人数集まれば集まるほど皆大好きになる。一緒になれば笑顔になれるんですよねぇ~"もう一枚"という声も聞こえてしまう懐かしさ、この喜び、それとも永遠?時間との関係について考え始めますよね… 哲学的思索:何故、美味しさ追求する?そして未来への道筋"私たちは何故こんなお菓子を求め続けるのでしょう?それはいったいどんな意味なのだろう…"幸福とは何だろう、とそんな問い掛けすら浮かんできます。しかし、美味しいものへの愛情、それ自体はいずれ形になるのでしょう。「ただ口福」の背後には物語があります。そしてその物語とは確実につながっているでしょう。"美味しい"ことによって生まれる絆、自身だけではなく他者との繋がりとも言えます。"まず手元足元を見ることで周囲より始まります". こう考える事自体、大切じゃないかなと思います。またそれはある種、市民社会全体への贈呈とも言えるでしょう。それゆえ、「湖池屋ポテトチップスの日」は私達自身、それまで築いてきた歴史全般について改めて考える機会でもあるわけです。彼等がお届けしたあの商品、一枚ひと箱越えて世代間連携図っていますから。"あなたならどう感じます?" 美味しさとはただ咀嚼するだけじゃなく、一口ごとの心地良さとも呼べたりします。そして無限大なのです…。 ...

白虎隊の日 - 戊辰戦争の悲劇とその意義

白虎隊の日、すなわち毎年9月24日は、日本の歴史において特に重要な日であり、幕末の激動の時代に生きた若者たちがどのようにその運命を受け入れたかを思い起こさせます。白虎隊は、1868年に会津藩によって結成された少年兵士の集まりであり、戊辰戦争という国家的危機を背景に、その若さと熱意で国を守ろうとしました。しかし、彼らは新政府軍との戦闘によって悲劇的な運命を辿ることになります。この日は彼らが無念にも自ら命を絶った場所、飯盛山での出来事やその背後にある悲しみを振り返る機会でもあります。明治維新への道筋が変わる中、多くの人々がこの少年たちの壮絶な最期に感動し、日本全体が彼らを英雄視するようになりました。青空へ飛翔する夢:勇気ある若者たち今もなお、多くの人々が白虎隊について語り継ぎ、その勇気や献身的な姿勢から学ぶことがあります。この日の朝、飯盛山には多くの参拝客が訪れます。風は心地よく吹き抜け、その音はまるで過去から呼びかけているかのようです。「私たちはここだ」と語りかけているのでしょう。夜明け前…希望と絶望戊辰戦争当時、日本は内戦状態でした。会津藩もまた、新政府軍との対立によって多くの困難に直面していました。その中で選ばれし少年たち—彼らは15歳から18歳という若さでした—は、一致団結して祖国防衛という使命感に燃えていました。しかし、それは同時に非常なる重圧でもあったことでしょう。「生き残れ」と言われつつ、「死ぬ覚悟」が求められる。その矛盾した状況下で育まれる感情とは一体何だったのでしょう?耳元には高鳴る鼓動、そして不安。あの日、夜明け前には何が待っていたのでしょう。子供たちの日記帳:夢見る姿実際、多くの場合、このような歴史的出来事について私たちは教科書や文献からしか知りません。しかし、小さな町会津では、生涯忘れられることなく語り継がれていきます。その声は風となり草木となります。そしてそれぞれ個々人のおじいさん、おばあさんへと受け継がれていく。「ねぇ、おじいちゃん。この子達どうして死んじゃったんだろう?」小さな声には疑問と興味しかないでしょう。でも大人になるにつれて、その背景には計り知れないドラマや苦悩、それでも立派だった青少年兵士として刻まれていることを理解します。文化遺産として息づく白虎隊日本各地では白虎隊を題材にした映画や小説など多岐にわたり文化的影響があります。それだけ多様性豊かな表現形式から彼らへの敬意や想像力も感じ取れるでしょう。特筆すべきなのは「西郷どん」など幕末もの作品にも触発されながら観光資源としても生かされています。また、有名な歌「母校」を通じてもその思いや願いを書いた詩歌にも引き寄せています。秋風恋し…運命への旅路...

一遍忌(遊行忌)とは?日本の伝統行事を探る

一遍忌、または遊行忌とは、日本の仏教における特別な祭りであり、鎌倉時代の僧侶、一遍上人を偲ぶ日です。この日は、彼が亡くなったとされる10月16日に行われます。一遍上人は時宗の創始者であり、その教えは「念仏」を中心に据え、人々に愛と慈悲を広めました。彼の思想や行動は、日本社会における宗教的な価値観や倫理観に深く影響を与えています。一遍上人の生涯には、数々の伝説や物語がありますが、特に彼が各地を旅しながら信者を集め、多くの人々に念仏の大切さを広めたことがその象徴となっています。遊行という言葉には「歩き回って修行する」という意味があり、この祭りでは彼の生涯を振り返り、その意義について考える機会となります。勝利の風:この地の名誉の旅秋風が心地よく吹き抜ける中、一遍忌の日には多くのお寺で様々な法要が催されます。鮮やかな紅葉が参道を彩り、その下では信者たちが手を合わせて祈ります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々は感謝と希望を胸に秘めています。夜明け前…その朝、一遍上人のお墓前では、朝焼けによって徐々に明るさが増してきました。僧侶たちは早朝から集まり、お経を唱え始めます。その声はまるで静寂な夜空へ響き渡っているようでした。そして周囲には小鳥たちも集まり、その歌声まで響いているようでした。「南無阿弥陀仏」と唱えることで、自らもまた浄土への道へ導かれる気持ちになる瞬間でした。子供の思い出帳この日は特別ですから、お寺では子供たち向けにも様々なイベントがあります。子供たちは本堂で絵本読み聞かせやワークショップなど楽しいアクティビティがあります。「念仏」をテーマにしたストーリーを書いた紙芝居を見ることによって、興味津々になった目で物語世界へ入り込んでいます。そして、「私も一緒に念仏できるかな?」という純粋な思いは、大人たちにも何か新しい気づきを与えてくれる瞬間でもあります。歴史的背景:一遍上人との出会い一遍上人は1188年頃、生まれ育った町から最初まで旅立つ前、多くのお坊さんとの出会いや様々な修業を通じて「念仏」の重要性に目覚めました。その後、ひょんなことから各地へ向かう道中、多くの記事を書いたり教化活動した結果、それぞれ異なる地域性あふれる信者達との結びつきを持つようになりました。それこそ日本各地への貴重な布教活動だったと言えるでしょう。また、その際直面した厳しい環境や偏見にも果敢に立ち向かった姿勢は後世にも受け継がれてゆきました。心温まる交流:今日まで続く伝統現在、一遍忌の日には全国各地のお寺だけではなく、地域社会でもイベントとして奉納品や踊りなど開催されます。この日ばかりはいろんな世代・文化背景・地域特有色合い豊かな顔ぶれとなって互い励まし合う場でもあるので、とても和気藹藹(わきあいあい)しています。それぞれがお祝いし合うことで、この伝統的なお祭りも新しく成長し続けています。哲学的問いとして:勝利とは何か?"しかし、一体勝利とは何なのでしょう?ただ過去として置いておけば良かった出来事なのでしょうか。それとも、新しい種として私達自身の日常生活へ蒔いて育ててゆけば良かったのでしょう?”...

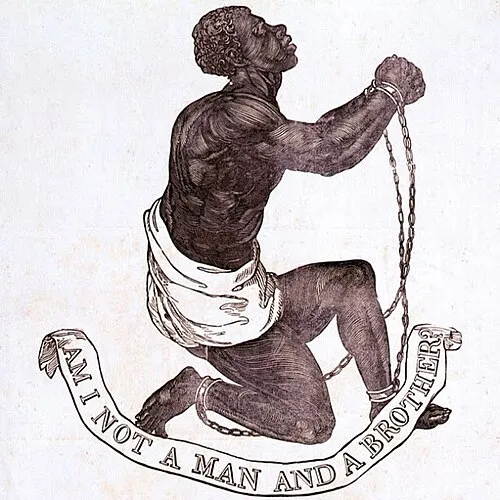

奴隷貿易とその廃止を記念する国際デーとは?

奴隷貿易とその廃止を記念する国際デーは、毎年3月25日に行われ、歴史上の深刻な人権侵害である奴隷貿易の影響を思い起こさせる重要な日です。この日には、約400年以上にわたり続いたアフリカからアメリカ大陸への人々の強制移動がもたらした悲劇的な影響や、それに抗った人々の勇気を称えます。この国際デーは2007年にユネスコによって正式に制定されました。それ以前にも様々な運動やイベントが行われていましたが、公式化されたことでより多くの人々に認知され、広まるきっかけとなりました。特に、この日は多くの国で教育活動や追悼式が実施され、人権について考える機会ともなっています。過去への呼びかけ:忘れられた声たちこの日、多くの地域では集会やフォーラムが開かれ、人々は過去を振り返り、その教訓を未来へと引き継ぐことが求められます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った式典では、人々は手をつないで歌う姿があります。心地よい春風が頬を撫でながらも、その裏には哀しみと悔恨が同居しています。物語的視点:夜明け前…時代は18世紀末、西インド諸島では香辛料やサトウキビ農園で働くため、多くのアフリカ人たちが連れ去られていました。しかし、一部の意識高い者たちは「これ以上この苦しみを放置してはいけない」と叫びました。その瞬間、彼らは歴史的な変革への第一歩となる覚醒者となったのでした。燦然と輝く星空下、その命懸けの日々には希望という名の日差しも忍ばせていたことでしょう。子供たちから学ぶ:未来への架け橋子供たちは自然に疑問を持ち、大人になる過程で失われることもあるその純粋さこそ重要です。「どうしてそんなことが起きたんだろう?」と彼らは真剣に問いかけます。その無邪気な質問には真実への探求心があります。そして私たちは、大切なのは知識だけではなく、それぞれ異なる文化背景から生まれる経験だということも忘れてはいけません。黒船来航:世界との交差点奴隷貿易廃止運動は多国籍だったため、各国間で影響力ある人物や思想家たちによって支えられていました。例えば、イギリスではウィリアム・ウィルバーフォースという政治家が大きな役割を果たしました。一方、日本でも幕末期、黒船来航によって外国との接触機会が増え、「今まで知られてこなかった現実」を目撃しました。それぞれ異なる文化圏でも、人権侵害への意識向上につながった出来事でした。音楽と言葉:感情表現としてAfrican American spirituals(アフリカ系アメリカ人霊歌)は、この期間中、多くの場合自分自身や仲間への希望として歌われました。流れるようなメロディーには悲しみもあれば解放感も込められていました。「自由へ導いて」の言葉には何重もの意味があります。それこそ私達一人ひとりがお互い尊重し合う社会作りへ通じる道筋とも言えるでしょう。結論: 未来へ向かう問いかけしかし、本当に私たちは過去から学んだのでしょうか?単なる記憶として脳裏に刻まれるだけなのか、それとも新しい芽吹きを促す土壌になり得るのでしょうか?それぞれ背負っている歴史的背景とは何なのでしょう?それゆえ私達一緒になぜ考えて進む必要性について問い続けたいと思います。...

ウクライナの国旗の日を祝う:歴史と意義

ウクライナの国旗の日は、毎年8月23日に祝われる特別な日です。この日は、ウクライナの国家的シンボルである青と黄色の旗を称えるために設けられています。青は空や水を象徴し、黄色は豊かな穀物や土地を表しています。1991年に独立を果たしたウクライナでは、この日が特に重要な意味を持ち、多くの人々が集まり、フラッグパレードや文化イベントが開催されます。歴史的には、この色使いは古代から存在し、中世の時代にもその姿を見ることができます。かつてキエフ大公国として栄えたこの地では、王族や市民がさまざまな場面で青と黄色の配色を用いていました。それから長い年月が経て、このシンボルは独立運動や国家再建において重要な役割を果たしてきました。その瞬間、人々は新しい未来への希望と共に歩み始めたのでした。勝利の風:この地の名誉の旅8月23日の朝、太陽が穏やかに昇り、その光は青空へ溶け込むようです。この日は単なる祝祭ではなく、一つ一つの家族にとって思い出深い出来事でもあります。「あの日、お父さんが誇らしげに国旗を掲げていた」と語る子供たちも多く、その声には感動的な響きがあります。街中には青と黄色で彩られた装飾品やバルーンが舞い、観衆全体が共鳴するようです。夜明け前…夜明け前、人々は静かに集まり、それぞれ心の中でこの日への期待感を高めます。「今日はどんな素晴らしいことが待っているだろう?」そんな思考。しかし、その背後には過去から続く苦難も忘れてはいけません。独立戦争や政治的混乱、それでも人々は希望という名の光を求め続けました。そして今日、自分自身と国との繋がりを再確認する瞬間となります。子供の思い出帳小さな子供たちも、自分のお気に入りの国旗カラーで手作りしたお面や帽子を身につけて参加します。その目には純粋さと無邪気さがあります。「私も大きくなったら、大好きなお父さんみたいになりたい!」そんな夢見る瞳。他者との繋がり、新しい未来への期待。それこそ、「我々」の誇りなのです。この日だけではなく、生涯心掛けるべき価値観と言えます。結論:ただ一枚の布、それとも未来への約束?しかし、この美しい青と黄色とは何なのでしょう?それだけで終わるただ一枚の布なのか?それとも未来へ繋ぐ約束そのものなのか?各国民によって異なる解釈があります。それぞれに個性的なストーリーがあります。この日の意義とは、一人ひとりによって変わる多様性でもあるでしょう。愛情ある眼差しで見守ることで、多くのお祝いごとの背後にも壮大な歴史があります。そして私達自身もまた、その歴史を書き続けています。...

ブラックリボンデー:カナダとEUでのメンタルヘルス啓発

ブラックリボンデーは、カナダや欧州連合において特に重要な日であり、歴史的な出来事を振り返る機会です。この日は、第二次世界大戦中のソ連によるポーランド人の大量殺戮を記憶するために設けられています。1989年、ポーランドで起きた「バルカンの悲劇」に由来し、その後も犠牲者への追悼が行われています。この日には、多くの国々でイベントやセレモニーが開催され、人々は故人を偲びながら平和と共存の重要性について再考します。ブラックリボンデーは単なる記憶の日ではなく、未来への警鐘でもあると言えるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅春の日差しが柔らかく包み込む中、人々は一列に並びます。それぞれが身につけた黒いリボン。その姿はまるで暗闇から光を求める希望そのもの。音楽が流れ、心臓が高鳴ります。この日、一体何を思い出すのでしょうか?それぞれには異なる物語がありますが、共通して感じるもの、それは「忘れてはいけない」ということ。夜明け前…闇夜が明けようとする頃、多くのポーランド人家族は無慈悲な運命に直面しました。1939年9月1日、ナチスドイツによる侵攻が始まりました。その時、多くの命が奪われただけでなく、多くの物語も消え去りました。しかし、その影響は今日まで続いていることを私たちは忘れてはいません。そして、その時代から数十年後、「自由」と呼ばれる光明を求めて立ち上がった人々。その姿勢こそ、このブラックリボンデーに込められた希望なのです。死者への敬意と共に、生き残った者たちもまた平和を願っているという強い意志。この日の儀式では、それぞれのお祈りやメッセージがお互いを支え合うかもしれません。子供の思い出帳"ママ、今日はどんな特別な日なの?"小さな手で持つ黒いリボン。それを見る子供達には、大人とは違う視点があります。「大切な誰か」への思い出。でも、本当に彼らにはその重みはわからないでしょう。友達と遊んだり、お菓子を食べたりしている瞬間こそ、生き生きとしている。そして、この日は彼らにも感受性豊かな教育の日となります。"私たちは忘れてはいけないよ!"黒いリボンをつけて歩く子供達、その背中には未来へのメッセージがあります。「過去」と「未来」はいつも繋がっていて、この日はそれについて考える時間です。コミュニティ全体がお互いに耳を傾け、新しい世代へ歴史的事実や感情的つながりについて教えていきます。このような活動こそ、大切なのです。結論:失われた声との対話"しかし、本当の平和とは何なのでしょう?それは静寂なのか、それとも声高な叫びなのか?”ブラックリボンデーという一日は、「我々」がどこから来て、「何」を学んできたかという問いへ誘います。その声として生まれる新しい物語。しかし、自分自身だけではなく周囲とも対話し続けること。この活動によってのみ、一層深まった理解と真実へ到達できると思います。...

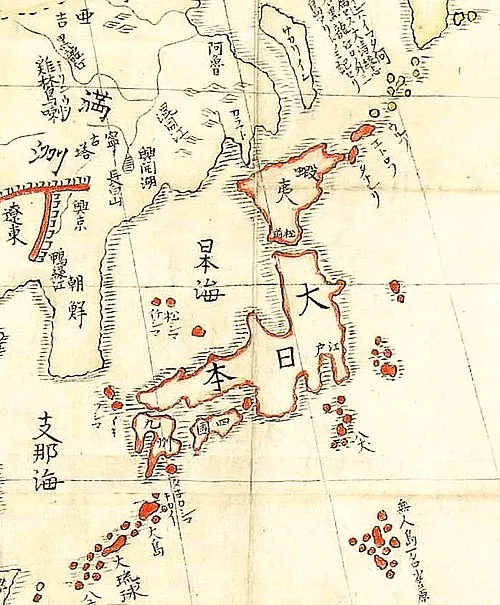

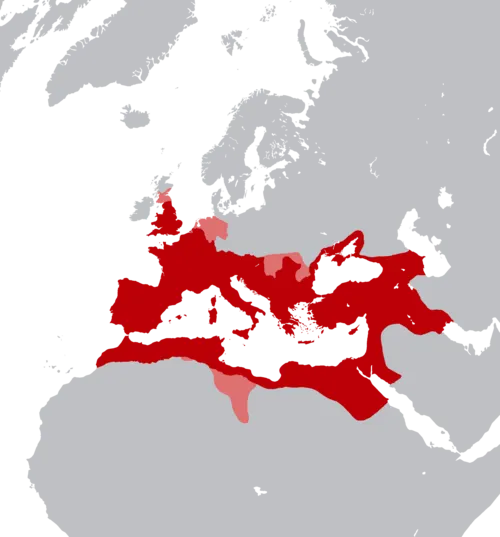

ウゥルカナリアの歴史と影響:ローマ帝国の重要地域

ウゥルカナリアは、ローマ帝国における重要な出来事の一つであり、特にその文化や社会構造に多大な影響を及ぼしました。この時期は、紀元前4世紀から紀元後2世紀まで続き、ローマが地中海全域を支配していたころのことです。ウゥルカナリアとは、ラテン語で「農業」を意味し、この時代には農業が国の経済と社会生活の中心であったことを象徴しています。古代ローマでは、農業は単なる生産活動ではなく、人々の生活様式そのものと深く結びついていました。特にウゥルカナリアという概念は、神聖視される土地と自然との調和をもたらし、人々が大地から得る恵みへの感謝の意を表現するものでした。そのため、この期間中には多くの祭りや儀式が行われ、それぞれが地域特有の色合いを持っていました。黄金色の穂波:豊穣への祈り穂波が風になびく様子はまさに絵画のようでした。その黄金色は太陽光を浴びて輝き、一面に広がる田園風景は心癒される美しさでした。人々はその豊かさに感謝しながら収穫祭を祝いました。彼らは「デメテル」や「コレス」の神々への祈りを捧げ、その恵みへの感謝を新たな実りとして次世代へ受け継いでいきました。また、この時期には豊作によって余剰生産物が市場に流通することで商業活動も活発化しました。商人たちは自分たちの商品である果物や野菜だけでなく、絹や香料など他地域から持ち込まれた貴重品も売買しました。この流動的な経済活動によって各地との交流が深まり、その文化的影響も受け入れられていったと言われています。夜明け前…しかし、その繁栄の日々にも影があります。文明と自然とのバランスが崩れる瞬間、それまで当たり前だった調和が崩れてしまう危険性も孕んでいました。一方では豊作、大地から与えられる恵みに感謝しつつ、一方では環境問題という未曾有な脅威とも向き合わねばならない状況となります。この矛盾した思い出こそ、多くの場合、人類史上繰り返されてきた悲劇でもあるでしょう。失われた声… 歴史上、多くの場合、大地から学んだ教訓よりも目先の利益追求によって不幸な結果につながっています。「ウゥルカナリア」に象徴されるように、人間と自然との関係性について真剣に考える必要があります。それゆえこそ、この時代には失われてしまったかもしれない声にも耳を傾けねばならぬと思います。 子供の思い出帳 "私のおじいちゃんはいつも言っていた。収穫の日には喜びだけじゃなく苦労して育てたすべてにも目を向けよ、と。" 彼女のおじいちゃんのお話にはいつでも興味深そうな眼差しで耳を傾けていた少年。それはいずれ自分自身がおじいちゃんになったとき、自分へ伝えたい思いや教訓だったのでしょう。「周囲を見る力」と「心で感じ取る力」を育むこの瞬間こそ、本当に重要なんだろうと思います。そして、その知識と経験こそ未来へ繋げてほしい想像力なのです。 過去・現在・未来:ひとつになる時間 "私達の日常生活には必ず何か意味があります。" この言葉通り、現代社会でも我々自身の日常生活では何気ない一日一日でもその価値・意味について再評価することと言えるでしょう。そしてそれらすべてが奇跡的な時間軸という枠組み内(ここ)相互作用することで形成されています。 P.S. - 繰返す美しいリズム "しかし、本当に大切なのは今ここだ!" "それぞれ異なる道筋ながら最終的には全体として有機的存在なんだから…" ...

ウクレレの日:ハワイの音楽文化を祝おう

ウクレレの日は、毎年2月2日にアメリカ合衆国ハワイ州で祝われる特別な日です。この日は、ウクレレという楽器の歴史と文化的な意義を称えることを目的としています。ウクレレは19世紀にポルトガルからハワイに持ち込まれた小型の弦楽器で、その愛らしい音色はすぐに現地の人々の心をつかみました。ハワイでは、ウクレレは単なる楽器ではなく、家族や友人との絆を深めるための大切なツールとして位置づけられています。メロディーに乗せて:海風とともに踊る音色この日、多くの地域社会や学校で特別なイベントが開催されます。公園やビーチには、様々な年代の人々が集まり、その手には小さなウクレレが握られています。「アロハ」の精神が漂う中、楽しげなメロディーが響き渡り、それぞれが自身のお気に入りの曲を演奏し合う姿はまさに壮観です。夜明け前…朝早くから始まるイベントでは、美しい日の出をバックにサンライズコンサートも行われます。その瞬間、人々は新たな一日の始まりとともに、自分たちが愛する楽器を手にし、一緒になって歌い踊ります。「懐かしい思い出」と「未来への希望」が交差する瞬間です。子供の思い出帳また、多くの場合、この日には子供向けのワークショップも実施されます。親子で参加できるこれらのイベントでは、初心者でも簡単に楽しめるよう工夫されたプログラムがあります。そして、小さな手で初めて弦を押さえた時、その響きが耳元で生まれる喜び。それこそが彼らの未来へと繋がる大切な記憶になるでしょう。ウクレレ誕生秘話:遠い国から受け継ぎし音色歴史的には、ウクレ레は1880年代頃、ポルトガルから移民してきた職人によってハワイにもたらされました。当初、この楽器は「ブーヤ」または「モホロ」と呼ばれていました。その軽快さゆえ、多くの現地住民によって愛用され、「アロハ」の精神とも相性抜群でした。その後、20世紀初頭にはアメリカ本土にも広まり、大ヒットしました。この過程こそ、人々がお互いにつながり、新しい文化交流への道筋となったわけです。潮風漂う情景…小道沿いのお店今では街中至るところで見かけるようになったウクレレーゼンシャル。多くのお店やカフェでも演奏会やセッションイベントが行われ、お客さんたちはそのリズム感あふれるメロディーと共鳴します。その光景を見ると、「ここには何か特別なものがある」と感じざる得ません。潮風舞う中、その温かな雰囲気もまた魅力的なのです。Aloha Spirit: 一緒につながろう!さらに重要なのは、この日はいわゆる「アロハスピリット」を象徴しています。それぞれ異なる背景や文化を持つ人々がお互いを尊重し、一緒になって楽しむこと。このような経験こそ、人類全体へ幸福感や連帯感を育むため不可欠なのだと思います。結論:ひとつになる旋律 - 勝利とは何か?"勝利とは何だろう?" それはただ過去だけではなく、新しい体験として未来へ向かう種でもあります。私たちは皆、自分自身だけではなく他者との関係性によって成長していること、この日、一年ごとの再確認となります。そして、新しい友達との出会いや思わぬ発見、それこそこの祝日の真髄と言えるでしょう。この美しい島国・ハワイから発信されたこの旋律がどんな未来につながっているのでしょう?それぞれ自分自身で答え合わせする旅になることでしょう。...