2020年 - 首相の安倍晋三が自身の体調不良に伴い、辞任を表明。

‹

28

8月

8月28

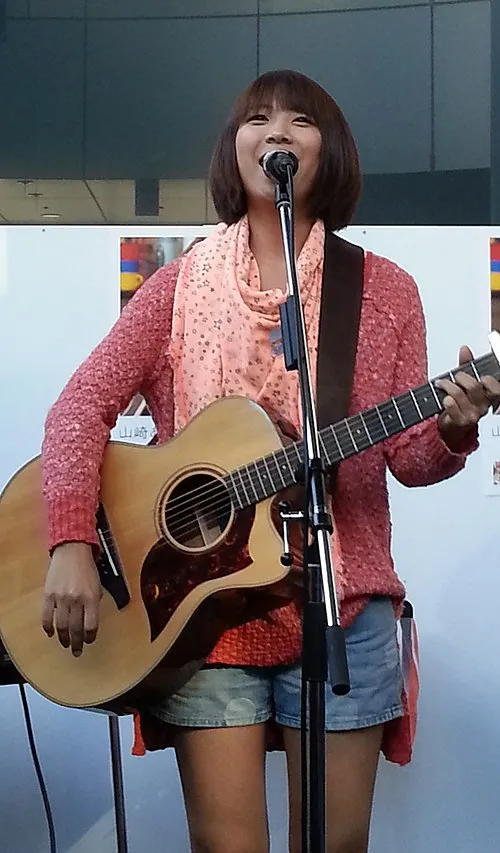

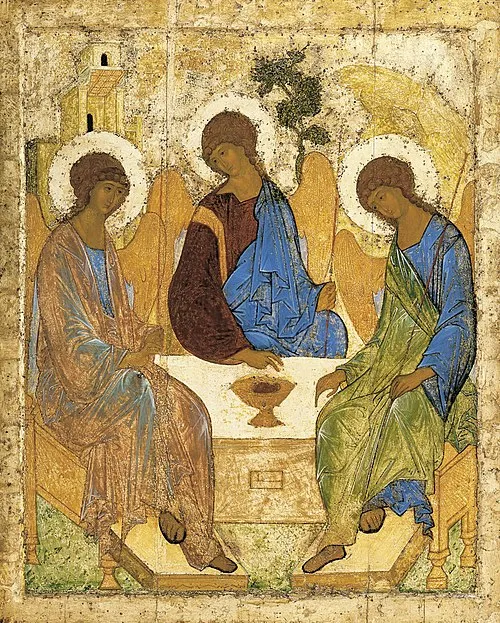

正教会の聖母の被昇天を祝う意義と儀式

聖母の被昇天は、キリスト教正教会において非常に重要な祝祭であり、毎年8月15日に祝われます。この日は、イエス・キリストの母である聖母マリアが死後、肉体と魂の両方を持って天に昇ったことを記念します。この出来事は新約聖書には明確には記されていないものの、伝承や早期キリスト教文献から知られるようになり、中世には広く受け入れられました。特に正教会では、マリアが神によって選ばれた特別な存在であるとの理解から、この日を特別な意味を持つ日として重視しています。信仰の空高く:聖なる存在との絆この祝日の背景には、正教会が持つ「神秘的な結びつき」があります。信者たちは、この日を通じて聖母マリアとの親密さを再確認し、自らもまた神と結びつく道筋を見ることができます。古代から続くこの慣習は、多くの場合、美しい祭壇や行列で彩られ、その中には香り高い花々や灯火が用意されます。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」とも表現されるように、視覚だけではなく嗅覚にも訴える儀式となっています。夜明け前…希望への道しるべこの日、多くの地域では宗教的な行列が行われ、人々は灯籠を手にして街中を練り歩きます。暗闇から光へ向かうその姿勢は、「夜明け前」の不安定さから「光」を求める希望への移行とも言えます。また、この時期は農作物収穫の時でもあり、自然との共生も象徴されています。田園風景では家族揃って食卓を囲み、新鮮な果物や自家製パンとともに祈りを捧げ、その恵みに感謝します。子供の思い出帳:幼き日の温かなひかり幼少期の日々にも、この祝日は深い影響があります。「おばあちゃんのお家」では毎年恒例のお祝いごととして大切にされ、「全てのお母さん」の象徴として親しまれていました。そしてその光景は今でも色褪せることなく心に焼き付いています。子供たちは祖父母や親から語られる話によって、自身もいつかこの伝統を継承する役割となります。その瞬間、誰もが息を呑む静寂。そして歓声。歴史的背景と宗教的意義正教会で「被昇天」が公式化された具体的な年代について議論がありますが、一部学者によれば5世紀頃には既に言及されていたということです。また、第六公会議(680-681年)でもその重要性について触れられています。この時期から徐々に一般信者にも広まり、「マリア様」の崇拝へ繋がります。地域ごとの祝い方東欧諸国では多様な風習があります。一部地域では水辺へ赴いて祈りながら小舟で花束やろうそくなど供え、それによって悪運払いや願掛けする風習があります。他方、中東地域など異なる文化圏でも同じような形式で「清め」を表現するなど、その土地独自ならぬ共同体意識を見ることができます。哲学的考察:何故人々は彼女への愛着を抱くのでしょう?"しかし、この愛着とは何か?ただ甘美なる思い出なのか、それとも人間内面への探求心なのか?"未来へ続く旅路…連綿たる記憶"私たちの日常生活」においても、その影響力は深遠です。それぞれの日常生活で目指す道しるべとなる存在。" "振り返れば、多数回目撃した光景。それこそ私自身ですらどこまで到達できているのでしょうか"* 追憶 :* * 輝きを見失わず,心より寄せ合わせ,これまで進んできました。我等、一歩一歩近づいたことでしょう。”* 著作権 © 2023 [あなたの名前]...

日本の民放テレビスタートの日の歴史と影響

民間放送が日本で初めて始まった日、1953年8月1日。この日は、日本のテレビ史における重要な転機として、今でも多くの人々に記憶されています。それまで日本では、主に国営放送であるNHKが情報を提供していました。しかし、戦後の経済成長とともに、多様化する国民のニーズを満たすために、民間企業によるテレビ放送が求められるようになりました。この日の到来は、日本全体に新たな風を吹き込みました。全国各地でそれぞれ異なる文化や価値観が伝えられ、人々は一層豊かな情報環境の中で暮らすことになったのです。また、視覚的なメディアによって、人々はより強く感情的なつながりを持つようになり、その影響は社会全体にも及ぶこととなりました。新たなる光:映像と声が織り成す未来その日は真夏の日差しが照りつける中、多くの人々が自宅や友人宅に集まり、小さなスクリーンを囲んで待ち望んだ瞬間を見守りました。「いよいよ始まる」と心躍らせながら、その瞬間、多くの家庭には新しい文化的な体験がもたらされたことでしょう。画面には初めて流れる民間制作の番組や広告、それまで経験したことのない刺激的な映像と音声が響き渡ります。想像してみてください。部屋には赤いカーネーションの鋭い香りとともに、太鼓の深い音色がお祝いするかように響いています。家族や友人たちと共鳴しあうその空気は、一種特別なものだったことでしょう。そして、笑いや驚き、人々同士で交わされる意見も交錯し、新しい時代への期待感が生まれていたと言えるでしょう。歴史への扉:戦後日本とメディア革新1950年代、日本社会は戦後復興期という大変革を迎えていました。この時期、生活様式や価値観も急速に変化しており、人々は新しい娯楽や情報源への渇望を抱いていました。それまで大部分を占めていたラジオからテレビへとシフトする過程では、自宅で視覚的コンテンツを楽しむことができるという画期的な進化でした。この民放開始によって、娯楽業界だけではなく教育分野にも影響を与え、新しい形態のお知らせや学び方へも道筋となったことは間違いありません。また、この時期から特定地域だけではなく全国規模で様々なイベントやニュースが伝えられるようになったことで、日本国内外への意識も高まりました。その結果として数多くのお祭り・スポーツイベントなど多彩な文化行事も取材され、多様性豊かなコンテンツとして広まってゆきました。「昔は嵐の日にはラジオしか聞けない」と語られていた世代から、「今度こそ最新ニュースを見る!」という期待感へ移行した瞬間だったと言えるでしょう。夜明け前…: 民法創設者たちとの葛藤しかし、この偉大なる旅路には苦難も伴いました。テレビ業界へ参入するためには数多くの挑戦があります。その背景には、大手商社との競争、生産資金調達、新技術導入など課題山積でした。また、この冒険には法整備など政府との摩擦問題も絡むため、多方面から圧力にもさらされていたことでしょう。それでも彼ら制作者たちはあきらめず、自身のできる限り努力しました。「自分達ならできる」と信じ、それぞれ独自性溢れるコンテンツ作成への情熱こそ、おそらく彼ら創設者たち最大モチベーションだったでしょう。子供たち: 新世代と共鳴するメディア そして、この日以降育まれていくもの、それは次世代子供達です。当時小さかった子供達はいずれ成人となり、自身以外にも仲間同士でも共有できる娯楽体系構築してゆくだろう。当初こそ「ドラマ」や「バラエティ」に夢中になる中、「教育番組」視聴習慣も育まれて行ったものです。そのおかげか、「将来こういう仕事したい!」と思う夢育む場面にも数多く遭遇しました。そして、その子供達自身さえ影響し合う家族一緒でもコミュニケーション取れる機会増加した点こそ魅力だったのでしょう。 回顧録: 時代移ろいつつありても "そして思えば70年近く経過しました。" 当初出発点・原点とは異なる景色広げています。しかし全世界ネット社会進化とも重なる辺境進展状況下無限拡張続いている現象。この流動性こそ何か特別意味持つ存在価値再確認させますね。”. "私たちはどんな思考巡らせれば良かったのでしょう!""今ふと思うべき問いとは「メディア」をどう捉えている時点接続方法確立=接触地点立証思考必要条件なる。」それでは終わります。 ...

テレビCMの日:日本における広告の重要性

日本において「テレビCMの日」とは、毎年11月1日に定められた特別な日です。この日は、1973年に日本で初めてテレビコマーシャルが放送されたことを記念しています。その歴史的な瞬間から、日本の広告業界は大きく変革を遂げ、テレビCMは多くの人々に影響を与える重要なコミュニケーション手段となりました。毎日私たちが目にする様々な広告は、時には私たちの心情や行動にも大きな影響を及ぼします。「テレヴィジョン」という言葉が初めて使われたのは1940年代。その後、1960年代には一般家庭でも視聴可能になり、急速に普及しました。特に1973年の12月1日に放送されたトヨタ自動車のCM「カリフォルニア・ドリーミング」は、その後の日本市場におけるCM文化への道を切り開いたと言われています。こうした背景から、「テレビCMの日」は単なる記念日ではなく、日本社会と文化全体への深い関わり合いがあることを示すものです。広告界隈:意識と無意識をつなぐこの日はただの商業的イベントではありません。何千というクリエイターやマーケティング担当者が汗水流して作った作品への感謝でもあるんです。「視聴者を惹きつけるためにはどうすればいいか?」その問いへの探求こそが、この日の真髄なのかもしれません。夜明け前…新しい時代へ想像してください。1970年代初頭、日本全国で人々がテレビ画面越しに未来を見る瞬間。それまで映画館やラジオだけだった広告媒体から、一変して家庭内で視聴できるようになった。その瞬間、人々はまさしく新しい時代へ足を踏み入れていたわけです。「さあ、新しい世界へ行こう」と呼びかける声が聞こえそうです。子供の思い出帳小さい頃、自宅で見ていたあのお菓子や玩具のCM。当時まだ幼かった私は、「それって本当に美味しいんだろうか?」と疑問も持ちながらも、それでも心躍る気持ちになったものです。そして、その映像や音楽、お馴染みの商品キャラクター達はいまだ私のお気に入りとして心に残っています。このような体験こそが、人間関係や消費行動にも影響するでしょう。音楽と映像:魅惑的な共演Aメロディーから始まりサビへ向かう中で、その商品名も自然と耳慣れました。「それ欲しい!」と思わせる力、それこそまさしく魔法なのかもしれません。しかしながら、この魔法には当然裏付けがあります。それぞれの商品について徹底した市場調査やターゲット分析など、多くの努力によって成り立っているわけですね。色彩と言葉:感情との対話CM製作者たちは色彩心理学や言語表現にも精通しています。一つ一つ選び抜かれた映像、声、そしてナレーションは観客との感情的な対話とも言えるでしょう。「この製品ならあなたも素敵になる」というメッセージ、自信につながりますよね。その結果、人々は自分自身との繋がりを感じ、それによってブランドへの忠誠心すら芽生えます。CM祭典:未来への展望C.M.の日という特別な日は国内外からクリエイター達も集まります。各種賞品大会など盛況裏に開催され、新進気鋭の才能も評価されます。「どんな表現方法なら人々の記憶に残せるだろう?」そんな問い掛けと挑戦の日となります。また、この日は消費者自身による投票などもあり、一緒になって楽しむイベントとも言えるでしょう。今年も多くの商品がお披露目され、新しい流行トレンドをご紹介する良い機会でもあります。TVCM文化:経済活動と生活様式」を超えてTVCMとは経済活動だけではありません!文化交流・価値観形成・世代交代…そうした多面的要素があります。"最高級チョコレート『A』" の数秒間で人生観まで変わっちゃう?そんな驚きあるシーンですよね!" 価値観形成:D.I...

キャラディネートの日:ファッションを楽しむ特別な日

日本における「キャラディネートの日」は、地域社会や組織における調整役の重要性を再認識するための日です。この日は、地域の活動やイベントを円滑に進めるために必要な調整、つまり「キャラディネート」を称賛し、その役割が持つ意義を深く考える機会となります。もともとはコミュニティの活性化やイベント運営を目的とした取り組みとしてスタートしましたが、時代の流れと共にその意味合いは広がり続けています。この日が定められた背景には、日本社会特有の人間関係や共同体意識があります。特に、近年では地方創生や地域活性化という言葉が叫ばれる中で、「調整役」の重要さはますます顕著になっています。実際、日本では、多くの祭りやイベントは多様な人々との協力によって成り立っており、その中心的な存在としてキャラディネーター(調整役)がいます。このような活動を通じて、人々は助け合いながら地域社会を築いていくことができるのです。友情の架け橋:地域づくりへの旅ここで思い起こすべきは、過去から続く日本文化とその中で育まれてきた人間関係です。「協力」や「和」の精神は、日本文化を支える根幹となっています。その象徴とも言える祭りでは、地元住民同士が集まり、一緒に汗をかきながら準備し、楽しむ姿があります。その中で見え隠れする「キャラディネーター」の存在—彼らこそが友好と理解という名の架け橋なのです。夜明け前…新しい始まり想像してみてください。まだ薄暗い早朝、小さな町で数人のボランティアたちが集まっています。彼らはそれぞれ異なる背景を持つ者同士ですが、この日のために一つになりました。「今日こそ最高のお祭りになるんだから!」という声には、自分自身だけではなく仲間への期待感も込められているようです。そしてその中心には、一歩先行く視点で全体像を見ることのできるキャラディネーター—彼女または彼だけが解決策への道筋を描いているのでしょう。風が肌寒く感じる瞬間、新鮮な空気とともに漂う食材や準備されている装飾品から感じ取れる香ばしい香り…。そんな中でも、人々の心は一つになって動いています。そして、それぞれのお互いへの感謝、それこそがコミュニティ形成につながっているわけです。子供たちとの絆:未来へ繋ぐ思い出帳大切なのは、この日の体験だけではありません。それこそ未来につながる子供たちへの教えでもあるでしょう。子ども達にも、この日に参加することで学ぶものがあります。「助け合うこと」「みんなで何か大きなものを作る楽しさ」—そうした経験から得られる絆、その種まきを私たちは忘れてはいません。"ねぇ、お父さん!私もあのお祭りで役立ちたい!""もちろん、大事だよ。一緒に楽しく準備しよう"こうした小さな声にも耳を傾けてほしいと思います。それぞれ成長して大人になった時には、自分自身もまた次世代へバトンを渡す存在となります。そして、その過程には必ず「協力」というテーマがあります。この日によって強化された結束力、それこそ子供たちへ伝えたいメッセージなのです。哲学的問い:団結とは何か?"しかし、本当に団結とは何なのでしょう?それ自体はただ目標達成手段でしょうか?それとも、人々同士育むべき本質的価値なのか?”この問いかけによって、多様性について改めて考えてみましょう。他者との違いや個性、自身も含め各自持つ個性的側面—それすべてがお互い支えあう原動力になる可能性があります。その潜在能力、ひょっとすると未開発状態かもしれません。しかし、この「キャラディネートの日」を通じて気づいた小さな変化こそ、新しい未来へ繋げる第一歩になるでしょう。...

バイオリンの日:日本の音楽文化を Celebrating

バイオリンの日は、毎年12月9日に日本で祝われる特別な日です。この日は、音楽の楽しさや文化的な豊かさを再認識し、バイオリンという楽器の魅力を広めることを目的としています。日本におけるバイオリンの歴史は古く、明治時代から欧米の音楽が流入し始めたころに遡ります。その頃、日本でも西洋音楽教育が進み、多くの人々がこの美しい弦楽器に魅了されました。さらに、この日は、日本国内で様々なコンサートやイベントが開催され、多くの若い奏者たちがその腕前を披露する機会ともなっています。バイオリンは、その表現力豊かな音色で多くの人々に感動を与え、「心に響く旋律」という言葉を体現しています。旋律よ、我らの心へ届け!想像してみてください。真夜中、薄暗い部屋で、一人の奏者が静かにバイオリンを構えます。その瞬間、弓が弦に触れた時、生まれる優雅な音色。柔らかな光と影が交錯する中、その旋律は空気を震わせ、一瞬で聴衆全体を包み込むようです。「どうしてこんなにも美しいんだろう」と思わず息を呑む瞬間、それこそがバイオリンの日ならではの魔法です。伝統と革新:子供たちへの贈り物昔ながらの街並みと近代的なビル群が混在する東京。それぞれのお家では、お母さんやお父さんから子供たちへ「今日はバイオリンの日だよ」と教える場面があります。この日には、小さなお子さんたちも自分のお気に入りの曲を演奏したり、お友達とのセッションも楽しんだりします。そして親御さんは、その成長を見ることで、自分自身も喜びと感動をご相伴します。また、日本全国では学校や地域社会でもこうした演奏会やワークショップなど、多彩なイベントが催されています。このような活動によって、新世代への継承とともに、新しい才能も育まれていることは確かです。歴史的背景:メロディー誕生への道日本初上陸当初、西洋音楽というものは耳慣れない存在でした。しかし明治維新以降、西洋文化への関心が高まり、それまで秘められていた多様性あるメロディーやリズムも少しずつ受け入れられていきました。特に西洋式音楽教育によって多くの若者たちが学び始め、その結果として日本独自流派も形成されていきました。"お琴" や "尺八" との融合:和風独特な楽器とのコラボレーションも数多く行われ、この国ならではのユニークで味わい深い演奏スタイルとして評価されています。それこそ「出会うことで新しい価値観・視点」が生まれる典型例なのです。例えば、伝統的なお琴とのデュエットでは、木製制品同士から発せられる温かみある響きがお互い引き立てあう美しさがあります。「なんて素敵なの!」と言いたくなること間違いなしでしょう。 未来へ向けて…希望という名の響き"夢見る若者"このように、お祝いされるバイオリンの日ですが、その背景には数多く的人々による努力があります。そして何より大切なのは、「未来」への希望。そしてその希望とは次世代へ受け継ぐ大切なメッセージでもあります。「私たちは一緒になって成長している」という実感。それこそ、小さい頃から経験するハーモニー・共鳴体験なのです。これこそ現代社会にも必要不可欠でしょう。 "最後まで走り抜けろ!" "しかし、この先には何待つ?" - バイオリンとは単なる道具ではなく、人々同士思いやり合うためものなのかもしれません。あなた自身、大切だと思った「何か」はどんな風景を見るのでしょう?それとも誰かと繋ぐストーリーになるのでしょう?...

出来事

2008年 - バラク・オバマが、アフリカ系として初めて民主党全国大会でアメリカ合衆国大統領候補に指名される。

2006年 - 山口女子高専生殺害事件が発生。

2004年 - ソフトウェアの自由の日が制定され、初めて開催される。

2003年 - ピザ配達人爆死事件が起こる。

2003年 - 大阪地裁にて附属池田小事件の宅間守の死刑判決が確定。

1998年 - スカイレールサービス広島短距離交通瀬野線が開業。

1997年 - 宅見若頭射殺事件。

1996年 - イギリス皇太子チャールズ(のちのチャールズ3世)とダイアナ妃が離婚。

1990年 - 全身に大やけどを負ったソ連サハリン州の3歳のコンスタンティン・スコロプイシュヌイが超法規的措置により札幌市に緊急搬送。

1988年 - ラムシュタイン航空ショー墜落事故が発生し、75人が死亡。

1975年 - 興人が会社更生法の適用を受け事実上倒産。負債2千億円で当時戦後最大。

1974年 - ピアノ騒音殺人事件が発生。近隣騒音を動機とした初めての殺人事件。

1971年 - 8月15日のニクソン・ショックを受け、暫定的に円の変動相場制へ移行。

1963年 - ワシントン大行進、アメリカワシントンで行われた人種差別撤廃を求める市民集会で、キング牧師が有名な「I Have a Dream」の演説を行う。

1959年 - 三井三池争議:三井鉱山が4580人の希望退職要求などの「第二次企業整備案」を提示。

1958年 - 讀賣テレビ放送(ytv)、テレビ西日本(TNC)が開局。

1955年 - 白人女性に対して口笛を吹いたエメット・ティルがミシシッピ州で虐殺される。

1953年 - 日本最初の民間放送によるテレビジョン放送局である日本テレビ放送網(NTV)が本放送開始。

1952年 - 衆議院解散(抜き打ち解散)。

誕生日

死亡

2022年 - 常脇恒一郎、遺伝学者(* 1930年)

2021年 - ジャック・ドゥルーアン、アニメーター(* 1943年)

2020年 - チャドウィック・ボーズマン、俳優、劇作家、脚本家(* 1976年)

2019年 - ミシェル・オーモン、俳優(* 1936年)

2017年 - ミレーユ・ダルク、女優(* 1938年)

2017年 - 羽田孜、政治家、第80代内閣総理大臣(* 1935年)

2008年 - フィル・ヒル、レーシングドライバー(* 1927年)

2007年 - アントニオ・プエルタ、サッカー選手(* 1984年)

1997年 - 宅見勝、山口組若頭(* 1936年)

1993年 - エドワード・P・トムスン、歴史家、社会主義思想家(* 1924年)